百年不遇的大封锁

新冠肺炎疫情在短短四个月内就席卷了全球185个国家与地区。无论用哪一种历史尺度来衡量,这场百年不遇的病毒大感染对人类带来的价值选择难题、社会压力、心理震撼以及生计损害都是空前的。它引发的全球金融震荡与债务危机将超过2008年的金融危机,它导致的失业人口比例将直追上个世纪的经济大萧条,它对许多国家生活秩序与生产活动带来的冲击也绝不亚于两次世界大战。国际货币基金在4月13日发布的最新世界经济展望报告里,已经正式把这场百年不遇的全球公共卫生危机命名为“大封锁”(The Great Lockdown),与“大萧条”(The Great Depression)相提并论,凸显这场疫情对世界经济带来的冲击是百年来所仅见。[1]

虽然疫情的未来发展态势还有诸多的不确定,但很多世界政治经济问题专家已经迫不及待地对“后新冠病毒世界”(The Post COVID-19 World)提出各种预测。不少国际知名的观察家把这场病毒大流行定位为历史分水岭事件,其中比较值得重视的预测有四个方向:一、这将是压倒全球化骆驼的最后一根稻草;二、这将让美国丧失全球领导者的资格;三、这将导致西方民主体制的衰败;四、新自由主义将步向历史终结。客观上来说,这场大疫情对各国经济与社会带来的各种短期冲击都已经陆续浮现了,但新冠病毒危机究竟是否会对世界秩序带来一些永久性的改变,或扭转人类历史发展的方向?

从政治经济学的角度观之,自从人类文明出现细密的经济分工与交换体系、建立各种保障社会存续的阶层组织、建构国家统治机构与治理职能、塑造集体认同与历史记忆、发展出有限度的国际协调合作机制以及国际社会交往规则以来,任何大型自然灾变对人类社会的冲击都不是在“社会真空”的“自然状态”下出现。任何一场大流行病的暴发都不是病毒天然本质(如感染途径、传播速度、发病率或致死率)的单纯展现,而是流行疾病天然属性与特定社会条件的互动结果。一个社会的既存物质生活状态及其各种结构特征(人口与空间结构、制度与组织、知识与技术、观念与行为、冲突与矛盾以及其所隶属的国际体系)都会深刻影响这个社会面临大流行病的对应模式与效果,影响这场公共卫生危机所可能引发的政治、经济、社会与心理后果,影响不同群体如何理解与总结这场灾变的教训,以及影响大流行病最终会留下什么样的历史烙印与长期影响。我们必须把这场庚子年大疫放在我们所处的这个时代的结构、制度与文化脉络之中,以及放置在疫情暴发前已经形成的历史发展趋势之中,进行分析、推敲与判断,同时设法找出一些有对比价值的历史经验作为参照。

大战与大疫:1918年大流感的历史痕迹

综观历史,人类社会的发展轨道因为一场大流行病而彻底改变的例子有,但并不多。[2]大瘟疫往往是加速或推迟了原来的历史趋势,而不是重新塑造世界秩序。大瘟疫也很少会对现有的社会结构及其特征带来根本性的改变,更可能是凸显现存社会结构的本质与特征,暴露已经长期累积的结构失衡与体制缺陷问题,或是激化累积已久的矛盾,或激活蓄势待发的潜力。

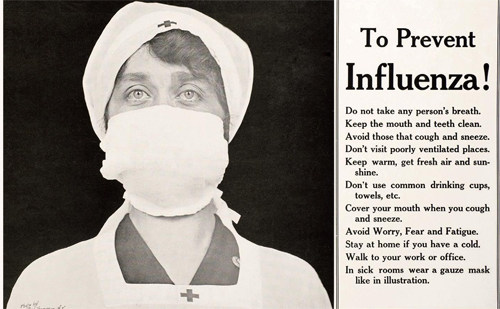

如果我们要找一个历史案例作为解析新冠病毒大流行的最佳参照,那非“1918年大流感”莫属。这场流感暴发于1918年1月,短短两年内在全球感染了近5亿人,夺走了5000万条性命[3],而当时世界人口约为18亿人。当时美国人口约1.01亿,其中至少有50万人因此丧生,如果以这个死亡率套上今日的美国人口数,相当于150万人死亡。这场大流感是一场真正的全球范围的大感染,它迅速扩散到五大洲,波及地球上每一个角落。这也是一场暴发在全球化时代的病毒大流行:它暴发在第一次世界大战期间,殖民、贸易、投资、移民、金融与电报已经将世界紧密连接;现代国家官僚体系、跨国企业、国际金融、超级都会城市在20世纪初期也都初具规模。与当前的新冠病毒大流行最大的不同之处在于,1918年大流感是暴发在一场空前的世界大战末期,而新冠病毒则是暴发在西方国家所经历过最长的承平时期。

这场空前惨烈的大流感并没有对人类历史发展轨道带来永久性影响,“一战”后列强对势力范围的争夺并没有因此而减缓,《凡尔赛和约》埋下的更大冲突隐患有增无减。大流感可能让欧洲战事提前几个月结束,因为交战双方的部队都饱受病毒打击而损失战力与丧失斗志。但大流感不是左右“一战”结局的关键,真正决定胜负的关键有二:一是1917年4月美国决定参战;二是1917年俄国爆发的二月革命与十月革命。“一战”的过程与结局对人类历史发展的影响极为深远,一直延续到今日;这场大战孕育了主导20世纪世界政治经济秩序的两极:美国的崛起以及俄国苏维埃体制的诞生。

大流感对当时西方国家的经济与社会冲击被大战的巨大作用而掩盖。大流感的第一波暴发在1918年春天,疫情消息的传播被战时新闻管制所压制。大流感的第二波暴发在1918年秋天,疫情比第一波更为惨烈,但疫情造成的冲击很快又被各国急于启动战后重建,以及恢復社会与经济正常运作的强大需求所掩盖。等到1920年冬天出现第三波暴发时,大流感已经如强弩之末,疫情很快就消失得无影无踪,然后从人们的记忆中淡出。

大流感比较明显的作用集中在医疗与公共卫生领域。这场灾难加深了西方社会对病毒引发的流行疾病具有强大摧毁力量的认识,也让欧美社会富裕阶层意识到大流行疾病威胁的对象是不分阶级与种族的,有效防疫必须动员社会整体资源的投入。这场惨烈疫情激发了各国建立现代公共卫生体制,并带动了各国医疗体制的改革,让高度私有化的医疗体制走上社会化道路。

梳理新冠病毒大流行的历史脉络

从历史对照的角度来看,尽管新冠病毒大流行最后导致的感染与死亡人数规模(无论是绝对数字或相对比例)会远小于1918年大流感,但当前的全球疫情造成的短期社会经济冲击肯定会超过一百年前的大流感。原因很简单:首先,21世纪人类社会的人员流动,无论在人数规模、空间距离、移动频率与速度,以及伴随而来的频繁人际交往与大型群聚活动,都远远超过20世纪初期。这不仅导致病毒可以在很短时间内快速传播与扩散,也让任何对人员移动的严格管制措施带来更大的社会与经济窒息性打击。

其次,在超级全球化时代发展出了高度细密的国际分工、高度精致的全球供应链,以及极为频繁的跨境金融交易与高度复杂的所有权结构。世界各地群体的社会、经济、信息与金融联结与相互依赖程度远高于一百年前,世界任何角落的社会运作的短暂休克都会打乱距离遥远的广大群体的正常生活。

第三,在新自由主义思维的驱动下,21世纪西方发达国家的多数群体都是生存在安全系数最小化、资源分配短期边际效益极大化(甚至寅吃卯粮)的情境里。这种走在悬崖边缘的金融操作、生产分工、社会管理、雇佣模式或个人财务模式,会放大任何一场突发其来的灾难之冲击级数。

第四,21世纪很多社会长期信奉的价值观与世界观,让多数人很难承受自己关联群体的生命被急剧摧残。长期生活在承平时期的人们,深信科技的神奇力量,信赖政府的保护能力,他们无法置信一个原来讲求宠物生命权的文明社会,居然必须在让大批年长者死亡与让经济大衰退之间进行抉择。西方发达国家的公民更是期待自己的政治体制与医疗体制应对传染病危机的能力要远超过发展中国家。自己国家居然成为全球疫情大暴发的新震中,这给予西方社会精英的体制优越感与文化自信一次颠覆性打击。

第五,这场新冠病毒大流行是在人类社会已经面临严峻的社会可持续性发展危机下暴发的。所有因为世界人口爆炸与严重社会不平等带来的粮食、饮水、能源、就业、疾病、教育、治安等难题,还有生物多样性消失、全球生态失衡与地球暖化带来的生存威胁,不但不会因为这场疫情而减弱,反而会因此而加剧。

大封锁后的全球化前景

很多分析家都指出,“后新冠病毒世界”带来的最大改变将是全球化的全面逆转,各种不利于全球化的因素都会因为这场疫情而变本加厉。逆全球化的趋势在这场大感染暴发前就已经逐一浮现,至少有四股力量在削弱全球化的前进动能,甚至加速全球化的裂解:第一,全球化的社会支持基础严重流失,新自由主义意识思维指导下的超级全球化让国家失去经济主权,削弱政府的社会保障职能,并导致风险与利益分配严重不均,大量中产阶级与劳工长期陷入经济困顿,社会安全网减缩、贫富日趋两极化,激进右翼排外运动与激进左翼反全球化政治势力纷纷崛起;第二,中美关系滑向“修昔底德”陷阱,美国对华鹰派占据政策主导地位,加速构筑对中国的地缘政治围堵,升高对中国的经济冷战,并试图硬生生地让世界两大经济体全面剥离;第三,美国在特朗普主政下全面转向激进单边主义,抛弃国际领导责任,摆脱所有国际规范与多边体制的约束,对无法配合自己政治需要的多边组织进行抵制、打击或干脆退出,导致战后自由国际秩序摇摇欲坠,开放贸易体系濒临崩解;第四,全球经济结构性失衡日趋严重,各主要经济体的债务结构持续恶化、负债比例不断创历史新高,各国央行在全球金融危机后实行无上限的量化宽松政策只是勉强不让资产泡沫危机全面爆发,全球金融体系系统性风险有增无减,美元的币值信用问题愈来愈突出。