开着车行驶在高速上,静静地欣赏着似乎阔别已久的平凡都市风光。时值黄昏,暮色四合,建筑的轮廓渐渐模糊。蓦然间,高速两侧的路灯次第亮了起来,两串温柔的橘光顺着淡灰色的路面延伸开去,仿佛有一出好戏正要开场。

我从小就最喜欢黄昏,喜欢路灯。关于路灯最初的记忆是爸爸接我从幼儿园放学,我们总是会先去半路的公园玩上一会儿,直到华灯初上,爸爸才会把我放上自行车前杠,呼哧呼哧地踩着踏板带我回家。那时候我坐在前面歪着身子,看到的就是这样的路灯。黄黄的,高高的,很亮,但却不刺眼,仿佛一只只温柔又慈祥的眼睛,静静地用橘色的光笼罩着灰扑扑的路面,给世界染上一丝暖意。

说也奇怪,每当我回忆过往,首先浮现的并不是那些通常意义上的高光时刻与重要瞬间,反而是這些琐碎平凡、不值一提的小事:夏天和爸爸妈妈一起坐在走廊上喝的丝瓜汤、邻居院子里的葡萄、电视里播放的《八仙过海》、在表姐同学家的沙发上实在撑不住睡过去的跨年夜……一盏路灯,一片草叶,一丝若有若无的气味,组成人生的,不就是这些平平无奇的碎片吗?人生如同一条湍急的河流,一刻不停地朝着前方波光粼粼的大海奔涌。前方的广阔吸引着我们的目光,但是真正会硌疼皮肉的,却是脚底踩住的粒粒细石。这些河床细石或许才是我们的源头和来处。正是对这个来处的眷恋,构成了我们内心无从捉摸却挥之不去的奇特乡愁。

岛屿和来处

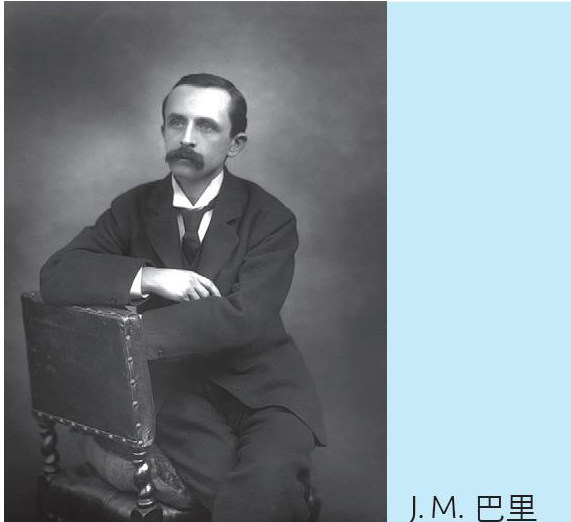

去年夏天我完成了英国作家J. M.巴里(1860-1937)“彼得·潘”系列的重译工作,包括小说《彼得和温蒂》《肯辛顿花园里的彼得·潘》以及剧本《彼得·潘》《温蒂长大了》,一共四部。在逐字逐句重新阅读文本的过程中,我猛然意识到,这个在我记忆里已经显得过分熟悉的故事,原来并不只是关于不想长大那么简单。巴里笔下的永无岛,竟然像极了我脑海中挥之不去的“来处”。巴里收起人生之河中看似无用却闪闪发光的河床细石,堆成了这座永无岛。它难以描述、难以概括,却永远令人向往。

岛屿对巴里而言似乎是一个相当重要的意象。在他的剧本代表作中,有两部都是以岛屿为舞台。除了《彼得·潘》里的永无岛,剧本《可敬的克莱顿》(The Admirable Crichton)也是在荒岛上发生的故事。岛屿是巴里念念不忘的旧梦,在剧本《彼得·潘》的前言里,他这样写道:

这孩子如饥似渴地读着有关荒岛的书,他称之为漂流岛。……他在帕斯黑德农场的田里挖了一个洞,把自己的岛屿埋了进去。……他成年了……开始炮制戏剧,他发着抖,唯恐某些没格调的人去数戏里一共有几个小岛。……我们在思索,思索再多一个岛大家还受不受得了。

他说的这些岛屿是什么?是写作的题材?少年的梦想?接下来有一段这样的话,似乎为我们略微揭开了谜题的一角:

也许人的确会变,能保持不变的部分非常之小,小得就像视野里的一粒微尘。和那微尘一样,不变的这部分也会一直在我们眼前跃动,影响我们一辈子。我剪不断悬着这粒微尘的头发。

微尘也好,岛屿也罢,或许巴里想表达的是不论人生之河奔向何处,总有一个所在始终不变。即使我们无法再次登岸,却总能听到海浪声。它永远存在心灵深处,不会消失。它是童年,是最初的渴望,是不变的本色,是忠实的自我……它默默昭示着灵魂的起点。在巴里笔下,它就叫永无岛。永无岛像一个永恒的谜。它的地址语焉不详,仅仅是“第二个路口右转,一直走到天亮”;它的样子模糊不清,甚至“直视它有可能刺伤你的眼睛”。但是每个人都想再次登上去,都想再听一次海浪声,再看一眼环礁湖。这时候,彼得·潘出现了。他成了永无岛的向导。他穿着叶脉和蜘蛛网做成的衣服,满口乳牙,几乎没有重量,拒绝长大。他钻出遮盖着永无岛的幕布,跳进窗子,引诱人们重返那片神奇的土地。

巴里在书中写道:

彼得不在时,整座岛都很懈怠。可一旦海浪透露了彼得即将回来的消息,岛屿便蠢蠢欲动起来。

这正是在暗示彼得·潘只不过是永无岛的人形化身。他们是合二为一的存在,彼此不能分离。永无岛上的一切组成了彼得·潘,彼得·潘也掌控着永无岛的所有。最能说明这问题的,就是永无岛和彼得·潘身上共同拥有的一项特质:正邪不分。把永无岛与一般意义上的快乐天国、纯真乐园区别开来的,就是这个“正邪不分”。岛上既有美丽的环礁湖,也有阴森的海盗船。森林里还是夏天,湖面却已结冰。它时而令人欣喜若狂,时而叫人心惊胆战。白天的永无岛温柔可爱,到了夜晚却是危机四伏。野兽、海盗和走失的男孩们转着圈追逐,仿佛在玩可爱的儿童游戏,可一旦他们相遇却是在互相杀戮,激战过后地面上全是鲜血。美人鱼虽然会和五彩缤纷的泡泡玩游戏,但也会悄悄捉住温蒂的脚踝,想把她淹死。这样一个地方真是叫人又爱又怕。