柏拉图假苏格拉底之口在《斐多篇》中贬低海洋,说它产不出任何堪与大地相提并论的美好事物,这片液体沙漠里“长不出任何值得一提的物产,换言之,海里没有任何完美的东西,有的只是岩洞、沙砾、无穷无尽的浊泥污水,就在陆地与海洋交接的地方”(110a3-6)。尽管我们的星球百分之七十被海水包裹,海洋却是难以被地图编绘者锁入轮廓线和地名群的“无托邦”(atopia),只有滚滚波涛与漩涡在暗处开辟着看不见的通道。

古代与中世纪的文学想象中,大海引诱人也毁灭人,或充满敌意,或冷漠无情,是古典神话中神灵争夺世界统辖权的战场,是反射人类秉性的一面明镜,或是《吉尔伽美什》等史诗的终末叙事中吞噬一切的洪流。从《奥德赛》第五卷中作为海怪与宁芙之家的、荷马的葡萄酒色的大海,到古英语史诗《贝奥武甫》中令人生畏的“鲸之路”;从公元七至十世纪盎格鲁- 撒克逊诗人在大量挽歌中悲悼的、作为流放之地的冰冷大海,到十四世纪中古英语头韵大师“珍珠诗人”笔下作为“地狱子宫”(hellen wombe)的、引发幽闭恐惧症的深海……海是利维坦的居所,也是利维坦本身。

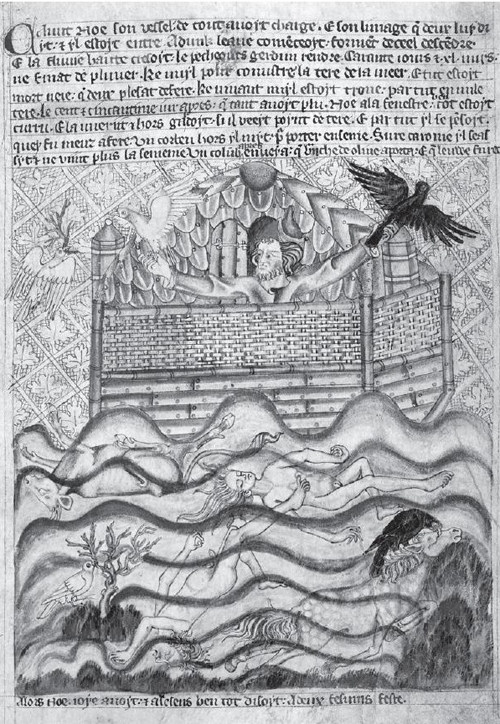

《旧约》中亦有诸多对于海洋之无情和灾难性力量的文字表述:“大渊的泉源都裂开了,天上的窗户也敞开了”(《创世记》7:11);“法老的车辆、军兵,耶和华已抛在海中,他特选的军长都沉于红海。深水淹没他们,他们如同石头坠到深处”(《出埃及记》15:4-5);“海水冲出,如出胎胞。那时谁将它关闭呢?是我用云彩当海的衣服,用幽暗当包裹它的布”(《约伯记》38:8-9);“诸水环绕我,几乎淹没我;深渊围住我,海草缠绕我的头”(《约拿书》2:5)……许多中世纪绘经师将这些文字视觉化成了生动的图像。在表现大洪水与挪亚方舟的彩绘手抄本上,在描摹大海的天青石矿物颜料微粒中,在遍及世界的惊涛骇浪或佯装平静的海底,未被选上方舟的一切造物在一种可怕的均等主义中共同绝望。洪水之海一笔勾销了已经岌岌可危的跨越物种、国界、种族的共情的可能性,人类与动物一样无助地挣扎,一些抄本上的死者甚至与幸存者一样面容安详。就其拉丁文词源“保卫,守护”(arcere)赋予的定義而言,“方舟”一词的普世使命可谓以失败告终。

中世纪早期的盎格鲁- 撒克逊人对自己身居海中一隅的地理事实有十分确凿的认知,并由此衍生出独特的身份想象和叙事。公元六世纪,可敬的比德(Venerable Bede)在《英吉利人教会史》开篇伊始以拉丁文写道:“不列颠是一个大洋中的岛屿(Oceani insula),曾被称作阿尔滨(Albion),它位于西北方,在构成欧洲主体的日耳曼、高卢、西班牙对面,与它们隔着遥远的距离。”比德不是将自己的家园看作世界中心,而是和历代罗马编年史家和地图编绘者一样,将不列颠(Britannia)看作罗马的遥远边地,称它位于“(罗马的)西北方”,而没有说罗马位于不列颠的东南方。罗马才是“定位点”(oriens)、朝圣终点、精神“首都”,而不列颠—阿尔滨—英格兰是政治、宗教、精神上的边地、隔绝之地、孤岛—这种盎格鲁- 撒克逊基督教中心主义在古英语《盎格鲁- 撒克逊编年史》、拉丁文《论不列颠的摧毁和征服》等早期历史著作中也有体现,并且始终基于对不列颠四面环海、远离“世界中心”的认知。公元六世纪左右,不列颠圣徒吉尔达斯(St Gildas)在《论不列颠的摧毁和征服》中反复强调故乡的海洋属性及伴随而来的各种艰险:“与此同时,在这个位于世界一隅、被寒冰和严霜冻僵的岛屿上,基督这位真正的太阳送去了光芒。”这些艰险在约作于八世纪的古英语挽歌《航海者》(The Seafarer )中被刻画得淋漓尽致:

人们不知道

陆地上是谁 最受命运青睐,

不知道凄惨哀切的我 如何在冰冷的海面上

居住了一整个冬季 在流亡的众路上,

失去了友好的亲人,

周身挂着冰锥; 冰雹漫天飞舞。