四年前,黄希谊回国了。

在那之前,黄希谊在美国、法国留学了10年,读管理和艺术专业。

回国后,她投身了重工业,成为“卖机器的小女孩”,后来在网上发帖分享了自己接手家中钣金机械制造厂的经历。

最初,黄希谊对机械设备十分懵懂。

2019年,回到佛山,她开始吃住在车间,并独立进行订单谈判,在父辈过往打拼的基础上,孵化独立的物联网科技公司。

然而,让工业软件赋能数控机床,烧掉了家里很多钱,同时,市场成熟有所回报的时刻还未到来,压力如影随形,黄希谊感到“孤独无助,还焦虑、变凶了”。

每每回想起回国的那一天,她就感叹道:“(我)觉得机场那条路是我走过最长的路。”

很快,“海归大小姐真的回国接厂了”的词条登上热搜。

有着相似窘态和痛点的年轻一代渴望被看见,一同在接班路上“抱团取暖”。2023年1月6日,黄希谊干脆建起了第一个“厂二代群聊”,而后发起的接班互助社群“厂二代GOGOGO”目前已有超过3300人。

新年伊始,厂二代们的小饭局在各个城市如火如荼。

“听到最多的,就是大家回家接班前在各家大厂的快乐工作。”社群秘书长王意说:“比如,在四大、投行,在阿里、字节,周围的大部分朋友在接班前都会先做好一颗螺丝钉。”

面对经济波动、家庭责任,众多厂二代回到家中。“但并不是所有人都能接受,从职员平均年龄不到30岁、坐落在一线城市市中心的公司,一下子回到职员平均年龄40多岁、坐落在郊区村里的工厂,从狼人杀到数茶叶,从奶茶、鸡尾酒到茅台、五粮液,实业的日常并没有那么舒适、靓丽……”

这是厂二代们普遍要应对的个人生涯发展抉择,但在更宏大的叙事下,中国制造业转型升级又迫在眉睫。

全国工商联下属的中国民营经济研究会的报告显示,在中国超1亿家民营企业(含私营企业和个体工商户)中,80%以上为家族企业,约29%的家族企业又集中在传统制造业。

一代逐渐到达退休之龄,从2017年至2022年,约3/4的家族企业面临交接班,这是中国历史上规模最大的一波代际传承浪潮。

父辈老了,但他们筚路蓝缕打拼创立的工厂不能变老。众多中小民营企业,像毛细血管在各自的领域默默搏动,筑成“中国制造”的基石,中国经济最大的韧性就蕴于其中。

回厂接班的“大小姐”们正在以生生不息的行动与勇气,担起使命。她们每一个微小的转变,都在推动时代的巨变,企业发展和交接的过程,正是中国制造业守成转型穿越周期的缩影。

往日繁花

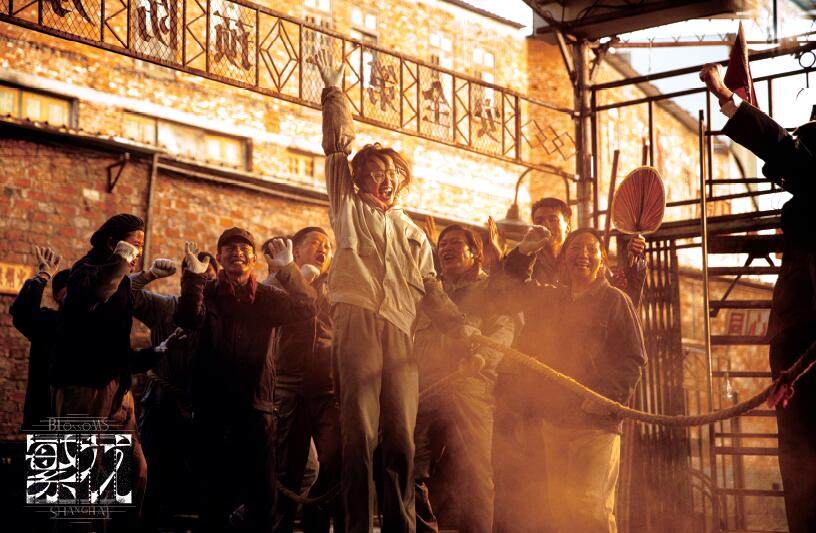

“胡歌演的‘宝总’收下了80万件三羊牌T恤衫,就是当年我爷爷和我爸爸他们做的工作。”

刘欣桐,东莞市大朗镇一家针织服装厂的营销和报价经理,2024年开年热播王家卫导演的影视剧《繁花》,让她回想起了长辈们的发家史。

她出生在辽宁,爷爷和父母原本都在鞍山钢铁厂端着“铁饭碗”。1987年,爷爷和爸爸开始“带着二三十万现金,拿着手提箱和背包”南下广州、香港,搜罗当时的时髦装束。

“是否回厂,是贯穿我成长的一个永恒的话题。”

“当时看周润发、刘德华他们拍电影时穿的款式,牛仔裤搭配小皮衣,我们就全部批发拿回北方卖。”正如那年春晚费翔演唱的《冬天里的一把火》一般热烈,东北经济正当繁荣,人们对未来充满希望,消费力可观,服装供不应求。

1988年,民营部门的用工人数,历史上第一次超过国有企业人数。他们踩中了那个年代“网红经济”的风口。

1990年代,一条明星同款破洞牛仔裤拿货价30元左右,最高可以卖到300元,借助敢拼敢闯的魄力和信息差,从街边的小摊位做到在批发市场有自己的档口,刘欣桐的爷爷和爸爸积累起了经销人脉。

2000年,他们下决心变卖北方所有的产业,来到广州落脚在火车站附近,直接联系工厂生产,做了自己的品牌和店铺,每个款式拿货上万件,以大批发商的身份把服装分销给各个城市的代理商,年销量很快超过了100万件。

出于降低成本的考虑,2003年,父母在东莞市大朗镇建起了工厂。

为什么自己建厂?刘欣桐对南风窗记者举例解释道,一件衣服,工厂报价为50元,但如果自己生产,只需要35元左右。

2002年至2011年,中国扩大开放,叠加沿海地区优势,令众多家族企业实现了跨越式发展。比如,从厂家到零售终端,一件衣服即使溢价4至8倍出售,依旧大有市场;再比如,2009年,工厂鼎盛之时,不足200名工人的厂子就能创造高达1亿元的营业额。