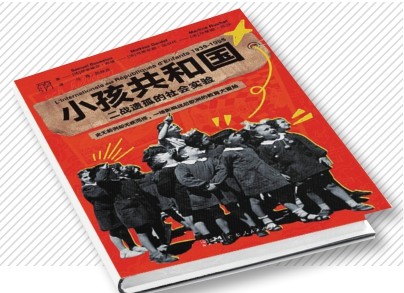

《小孩共和国:二战遗孤的社会实验》

1954年,英国小说家威廉·戈尔丁出版了他的长篇小说处女作《蝇王》。尽管这部小说在最终问世前,先后被21家出版社拒稿,但作家E.M.福斯特却认为,这部销量惨淡的“成人童话”是1954年度的最佳小说。果然,不出福斯特所料,到20世纪60年代,原本敛迹在旧书堆里等待化浆的《蝇王》,开始在彼时英美的大学校园里风靡。人们认定,这是一部少有的以儿童为主角,目标读者却是成年人的小说。

戈尔丁曾在音频版《蝇王》的引言中,向读者讲述了那促使他创作出这部小说的闪念:“一天我坐在壁炉的一侧,我的妻子坐在另一侧,我突然对她说:‘要是写一个故事,讲一群男孩在一个小岛上,展示他们实际可能的行为—他们是男孩儿,而非童书里通常把他们描绘成的小圣人—这想法是不是挺不错?’她说,‘这想法太棒了!你写吧!’于是我就开始动笔了。”

在法国学者萨米埃尔·布雄、马蒂亚斯·加尔代与马蒂娜·吕沙为其合著的《小孩共和国:二战遗孤的社会实险》所编定的“小孩共和国”年表中,《蝇王》的出版被视作一个标志性事件。虽然,乍看之下,一部小说的付梓与二战后各类儿童团体的兴衰并无直接关系,但作为直接参与过二战,在俯冲轰炸机的嘶鸣与V型导弹的尖啸中完成自己人格构型的作家,戈尔丁的小说或多或少地撕开了现代文明中恶的一面。

在戈尔丁看来,恶出于人就如同蜂蜜出自蜂巢,而卢梭式的教育神话,即“摆脱成人存在的儿童式社会能创造一个更公正的世界”的想法,不过是在假定现代人的皮肤下仍寄居着某位“高贵的野蛮人”。《蝇王》中的孩子们,因核战争而流落荒岛,又因对野兽的恐惧分裂成两派,自相残杀。不过,戈尔丁早已借小说人物西蒙之口提醒读者,大概野兽并不存在,而我们自己就是野兽,是我们的兽性使乌托邦沦为弱肉强食的屠场。

《小孩共和国》所记述的那场短暂的,围绕着“小孩共和国”展开的社会实验,其雏形最早见于20世纪30年代西班牙内战期间。当时许多西班牙儿童难民进入法国南部,法国教师夫妇亨利·朱利安與亨丽埃塔·朱利安,想要借此机会实验他们的新式教育方法。他们与另一对西班牙教师夫妇以法国儿童救济委员会名义,建立了一家庇护所,希望对收留的孩子进行长期照料。尽管他们因此与强调短期救济的国际救助儿童会产生了分歧,但几经辗转,在庇护所的基础上,他们最终还是创立了“老磨坊儿童共和国”。