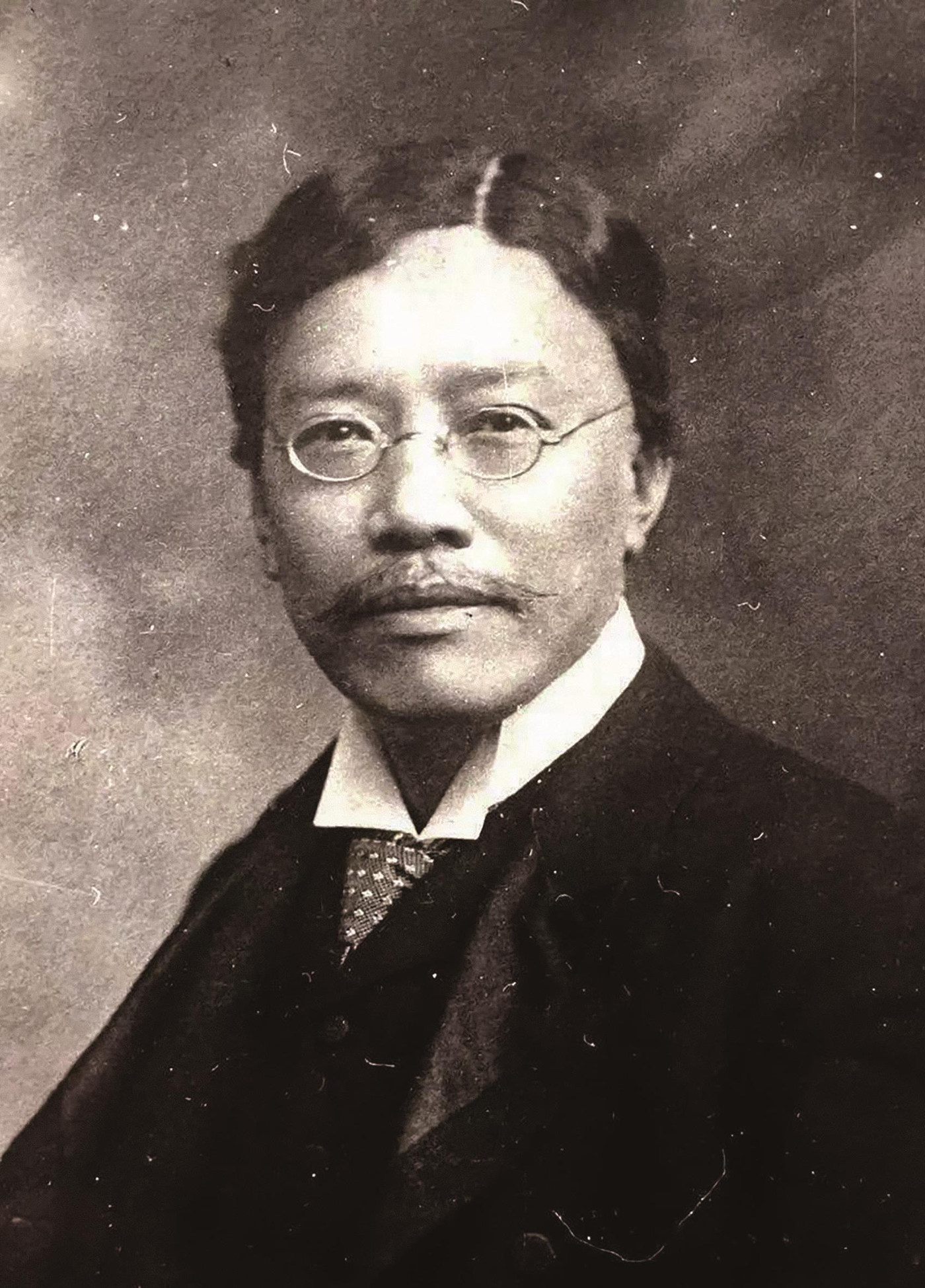

1898年“百日维新”进行时,严复正在翻译亚当·斯密的《国富论》。六君子暴死,他震惊不已,写下“求治翻为罪”“莫遣寸心灰”,失落溢于言表。

戊戌变法失败后的政治气氛,相当压抑。“鼓吹”外国人的思想,也让严复的处境变得很危险。在苦闷的氛围中,他翻译了密尔的《论自由》,后来给了这本书一个新的中式译名:《群己权界论》。

在1903年写的《〈群己权界论〉译凡例》中,他表达了自己对自由的看法:

“须知言论自由,只是平实地说实话求真理,一不为古人所欺,二不为权势所屈而已,使理真事实,虽出之仇敌,不可废也;使理谬事诬,虽以君父,不可从也,此之谓自由。”

从他对自由的理解里,我们已经看不到一个考取过四次科举的儒生形象,在思想上,严复接入了世界。

这位到过英法,翻译过斯宾塞、赫胥黎、密尔、亚当·斯密、孟德斯鸠的人,是中国近代早期知识分子中,少有的对西方有深刻了解的人。他不是把舶来品像快餐一样吃下,或依样画葫芦的思想二道贩子,他是梁启超、胡适、陈独秀、鲁迅这些人思想上最早的影响者,他给中国注入了“物竞天择、适者生存”的世界观。

接受了社会达尔文主义的国人,不再能忍受帝国的老态,奋起求变。

这个国家的确开始改变了,速度之快远超严复的期待,以至于,他也在社会光谱的移动中,失去了平衡—19世纪末的他那么超前,而20世纪初的他又显得保守了。

他和其时的所有知识分子一样,毕生都在思考:中国为什么在竞争中落败了。

进入新世界

严复是最早进入新式学堂、接受现代教育的一批人,也在英国学习过两年。这让他的眼界、见识、学问,早早地走在了时人前面。

不过在当时,这对他不是一个好的选择。

严复家里行医,祖父和父亲都没能考取功名。他小时候接受私塾教育,本来,会继续接过一代代的科举梦,求取功名仕途,但因为父亲早逝,家里出现经济危机,无力担负教书先生的费用,不得已,他放弃了科举,投考福州船政局办的学堂。

这是中国最早的海军学校,也是中国最早的新式学堂之一,早于后来在洋务运动中陆续兴办的北洋水师学堂、南京水师学堂、天津武备学堂。

它给学生供给衣、食、住,每月还发几两白银的津贴,一开始所招收的学生,很多如严复一样,都是传统科举教育受阻,不情不愿、无可奈何选择了这里。阴差阳错,这竟成为他们后来的捷径。

1866年,严复以第一名的成绩被船政学堂录取。此后5年,他在这里学习船只驾驶,学习算术、几何、物理、化学、机械,主要课程由英国老师用英文教授。

据1870年一位访问过该学校的人记载,当时的课堂上,学生们对圆锥曲线、动力法则、牛顿力学、流体静力学游刃有余,也能讲一口正确、良好的英文。

等到毕业时,严复17岁,此后又花了5年时间在军舰上实习,到过台湾、新加坡、日本,当他23岁时,被选派到英国读书。

在英国参加考试后,严复被位于伦敦近郊格林威治的皇家海军学院录取。他的英文简历里,有一句“非常聪明的官员与航海者”的评价。

严复在英国皇家海军学院学习了两年海军驾驶,也照例要学物理、化学、机械、数学,此外,还有国際关系。

在英国,他接触了达尔文、斯宾塞、赫胥黎、培根、边沁、亚当·斯密、密尔;在法国,他游览了天文台、下水道,也去了卢浮宫、凡尔赛宫、万国博览会。这些,或许已让他隐隐感到,它们背后有某种共通的东西。

当时的驻英公使郭嵩涛非常欣赏严复,称他“精力过人,见闻广博”,两人结成了莫逆之交。

郭嵩涛是第一位驻英公使,亲身越过大洋的他,看到眼前的新世界,不再像国内那些自以为我中华只是器物不如人但政教制度等文明里子不错的人那样固执,放下了盲目的自信,“每叹羡西方国政民风之美”。

严复也是如此,在后来翻译孟德斯鸠的《论法的精神》时,他回顾了自己初到英国时,与郭嵩涛的谈话:“不佞初游欧时,尝入法庭,观其听狱,归邸数日,如有所失。