2021年的电视剧《觉醒年代》里,胡适一出场,就惹来一阵唏嘘:不够帅啊。

在现代观众的审美里,饰演胡适的演员,虽然五官端正,但的确算不上大帅哥。脸有点宽,眼睛有点小。毕竟,上一个演过胡适的,是吴彦祖。

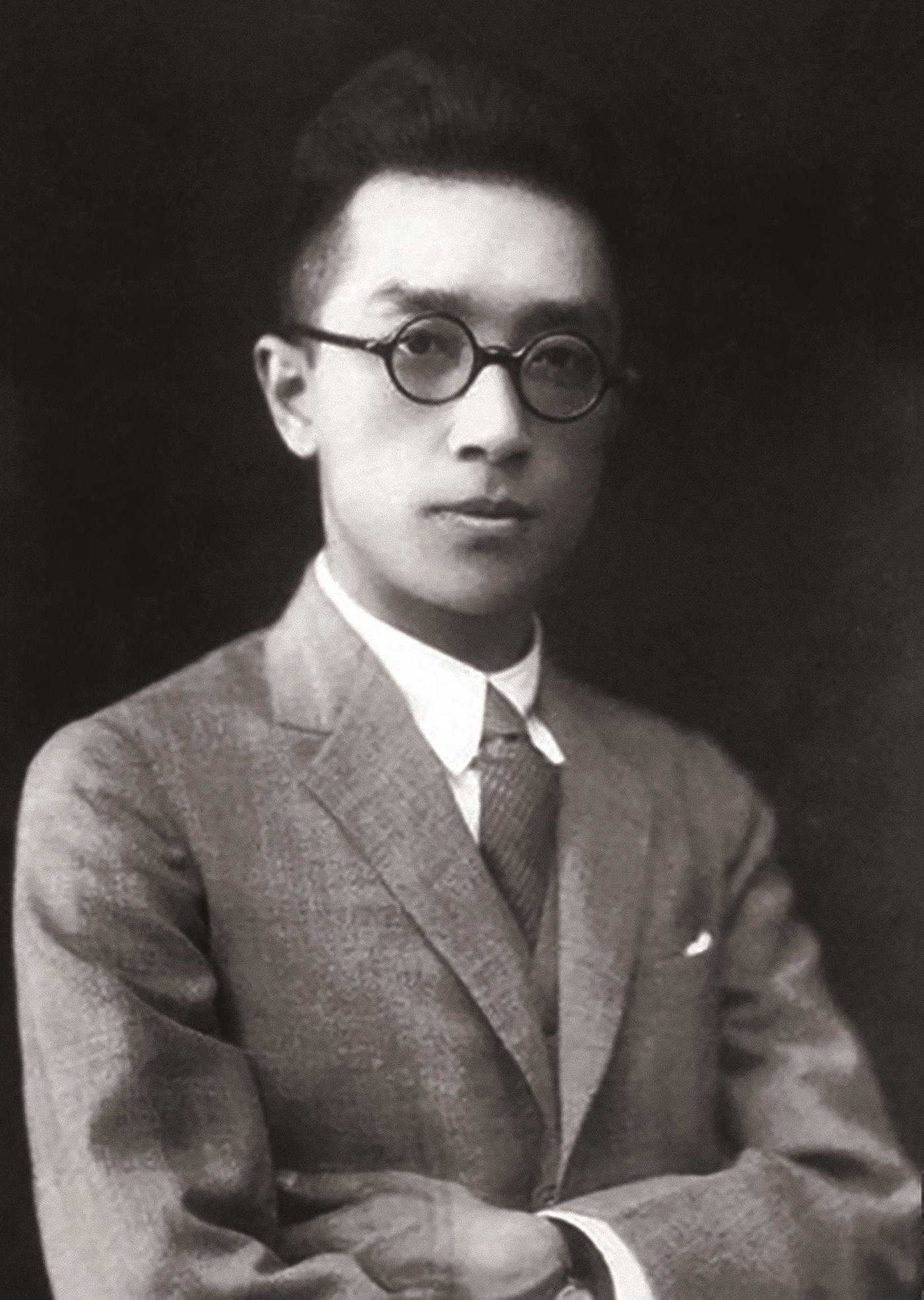

老照片里的胡适,清秀、儒雅,因为直观,因为稀缺,后人对这位“文化大V”的印象,外形特征历来被前置。而与胡适的“帅”形成互文的,是百年后他被贴上的“风流”“多情”甚至是“渣男”等标签,尽管这不一定是事实。

从五四时期的文化偶像、新文化运动的重要引领者之一,到建国后被批判与边缘化的“政治人物”,再到改革开放后重新浮出水面,胡适在公共领域的形象,恰恰映合着中国始于近代的百年思想史与社会风潮之转向。

个人的,就是政治的

1917年,青年學者胡适的才华再也掩盖不住。还在美国哥伦比亚大学读博的时候,他就以一篇《文学改良刍议》,漂洋过海,震动全国,将陈独秀等人所发起的,尚局限于精英群体的新文化运动,推开了一扇自下而上之门。

从美国回来后,胡适进入北大任教,并加入《新青年》编辑部。彼时的中国社会,处于变革与重建的边缘。新旧思潮,各式理论与主义,在末代王朝倾塌边缘碰撞交织,而传统纲常文化与伦理惯性仍然强大,于是,“人”在各种意义上成为五四运动的核心。

作为20世纪初第一代官费留学生,在美7年的胡适,率先在中国引入了以个人为立足点的思想。他认为:“民国六、七年北京大学所提倡的新文化运动,无论形式如何五花八门,意义上只是思想的解放与个人的解放。”

胡适在《新青年》上发表《易卜生主义》,以挪威戏剧家易卜生的理论为据点,指出个人要达自由,必先独立而自主,“个人须要充分发达自己的天才性;须要充分发展自己的个性”,呼吁个人冲破家庭和社会的桎梏,反对多数人迷信。

他预设民智待启,每个人都应该向内拯救、铸造自己,“全世界都像海上撞沉了船,最要紧的,还是救出自己”,而这,是胡适眼中民族独立和国家富强的前提条件。

他曾多次强调,类似“牺牲个人自由以求国家自由”的说辞是站不住脚的,个人的自由就是为国家争自由,争自己的人格便是为国家争人格,“自由平等的国家不是一群奴才建造得起来的”。唯有专注教育、思想与文化,方可以培育现代中国真正需要的知识分子,奠定现代文明的基石。

但五四时期,胡适却提出“20年不谈政治”的主张,电视剧《觉醒年代》就花了不少篇幅,讲述胡适因反对北大学生参政,与陈独秀、李大钊等人发生的冲突。

当然,胡适并非不关心政治,相反,在美留学期间,他早已意识到“关心政治是知识分子的责任”。之所以回国后更多强调回避政治,除了希望“在思想文艺上替中国政治建筑一个革新的基础”,另一原因是,在胡适内心深处,参与政治,便不可避免地参与党派纷争,甚至某种程度上意味着“同流合污”,这大大不利于一个知识分子的思想独立。

胡适所倡导的,一如新文化运动中许多先驱者所倡导的,是人的解放,它对中国流传几千年的宗法文化和家庭结构提出了否定,尽管胡适显得没那么“接地气”,但他们面临的国家危机毕竟还是共同的。

“由自”适之

19世纪末的中国社会,宛如一只摊开肚皮等待解剖或拯救的巨蛙,“数千年未有之大变局”。一面是对外开放的思潮,一面是内部依旧残留的保守与麻木。即便一部分先进知识分子正努力挽救,求器求用,却架不住本体积弊已深,阻滞难通。

辛亥年(1911)十月,武昌革命军起义,胡适正在上地质学的野外实习课。听闻此事,他内心蠢蠢欲动,后来正式转去文学系。

胡适就是在这样一个情形下出生及成长的。

胡嗣穈(胡适原名)的原生配置并不算差,他出生于商人家庭,母亲也十分注重教育,宁愿自己抵当首饰,也要给儿子交学费。