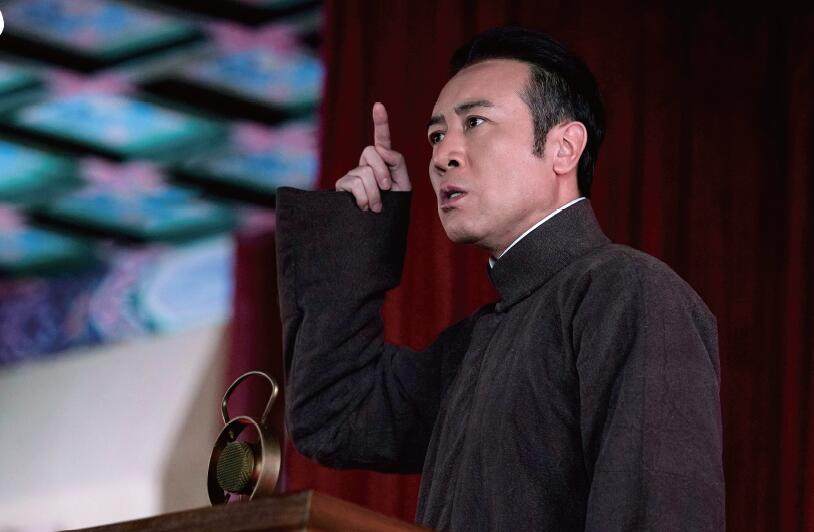

1919年6月11日晚上,41岁的陈独秀出门了,衣兜里塞满自己撰写并出资印刷的《北京市民宣言》。他要像一个月前愤怒的北京学生们那样,走上街头,散发传单。

这不是头一次。前一天,他刚和胡适、高一涵等一众北大教授组成“中国近代史上规格最高的传单散发队”,惊心动魄地体验了一把“书生闹革命”。

全程顺利,陈独秀受到了鼓舞,但是第二天,他不再幸运。当他一人在“新世界”屋顶花园,向下面的露天影院散发传单时,潜伏的京师警察厅密探出现,逮捕了他。

等待他的是98天的牢狱监禁。陈独秀因此第一次亲身实践了自己对青年的教导—出了研究室就入监狱,在“文明的发源地”过上了“人生最高尚优美的生活”。

剑指奴隶道德

陈独秀被捕后,他的友人和论敌纷纷声援、费心营救。李辛白在陈独秀创办的《每周评论》上发表了一首短诗《怀陈独秀》,道出其时知识分子的心境:

依他们的主张,我们小百姓痛苦/依你的主张,他们痛苦/他们不愿意痛苦,所以你痛苦/你痛苦,是替我们痛苦。

痛苦的不止陈独秀。

或可说,革命者的痛苦是相似的,但战斗的姿态各不相同。

在五四新文化运动中与陈独秀先后并肩作战的胡适和李大钊,一个温和谨慎、一个厚道理智,与他们相比,陈独秀始终是开阔而狂飙的。

1897年,陈独秀考举人失败,但他不觉遗憾,反而视为自我解脱和改变人生的契机,自谓一跃由“选学妖孽转变为康梁派”,转身时没有一分犹豫。

创办《新青年》初期,陈独秀既做记者,又做主笔,还做主编,一人撑起一份刊物,不仅昂扬挺过“不特没人来赞同,并且也还没有人来反对”(鲁迅语)的寂寞时期,还以铿锵有力、激情澎湃的笔力,留下“青年如初春,如朝日,如百卉之萌动,如利刃之新发于硎”等战斗力十足的语句。

对于陈独秀的脾性,鲁迅曾做过一番生动形容:“假如把韬略比作一间仓库罢,独秀先生的是外面竖一面大旗,大书道:‘内皆武器,来者小心’!那门是开着的,里面几把枪,几把刀,一目了然,用不着提防。适之先生确实紧紧地关着门,门上粘一小纸条,‘内无武器,请勿疑虑’。”

作为革命者的陈独秀,从不惮于亮出自己的刀剑武器。但他向来剑有所指。

对于陈独秀这一代人来说,他们从有记忆起,一直身处国家衰败、内忧外患的困局中。辛亥政治革命颠覆了颓唐不堪的旧王朝,代之以形式共和的民国,但国弱民穷、列强环伺的根本处境没有变。

“瓜分之局,何法可逃;亡国为奴,何事可怖。”

1901年,为寻找“我们中国何以不如外国,要被外国欺负”的原因,陈独秀东去日本。此后几年,他数次往返于中日之间,终于自觉找到了中国衰亡的根本原因:“不是皇帝不好,也不是做官的不好,也不是兵不强,也不是财力不足,也不是外国欺負中国,也不是土匪作乱。”

在五四新文化运动中与陈独秀先后并肩作战的胡适和李大钊,一个温和谨慎、一个厚道理智,与他们相比,陈独秀始终是开阔而狂飙的。

以上都是问题表层,因为“凡是一国的兴亡,都是随着国民性质好歹转移”。中国衰弱的真正根源,在于“国民性质”出了问题。

对国民性做出反思的,并非陈独秀一人。早在严复那里,已提出“开民智,新民德”的愿望,后来的梁启超、胡适,各有“新民”和“八大批判”的论述。