無声的中国,何处秋声破寂寥。

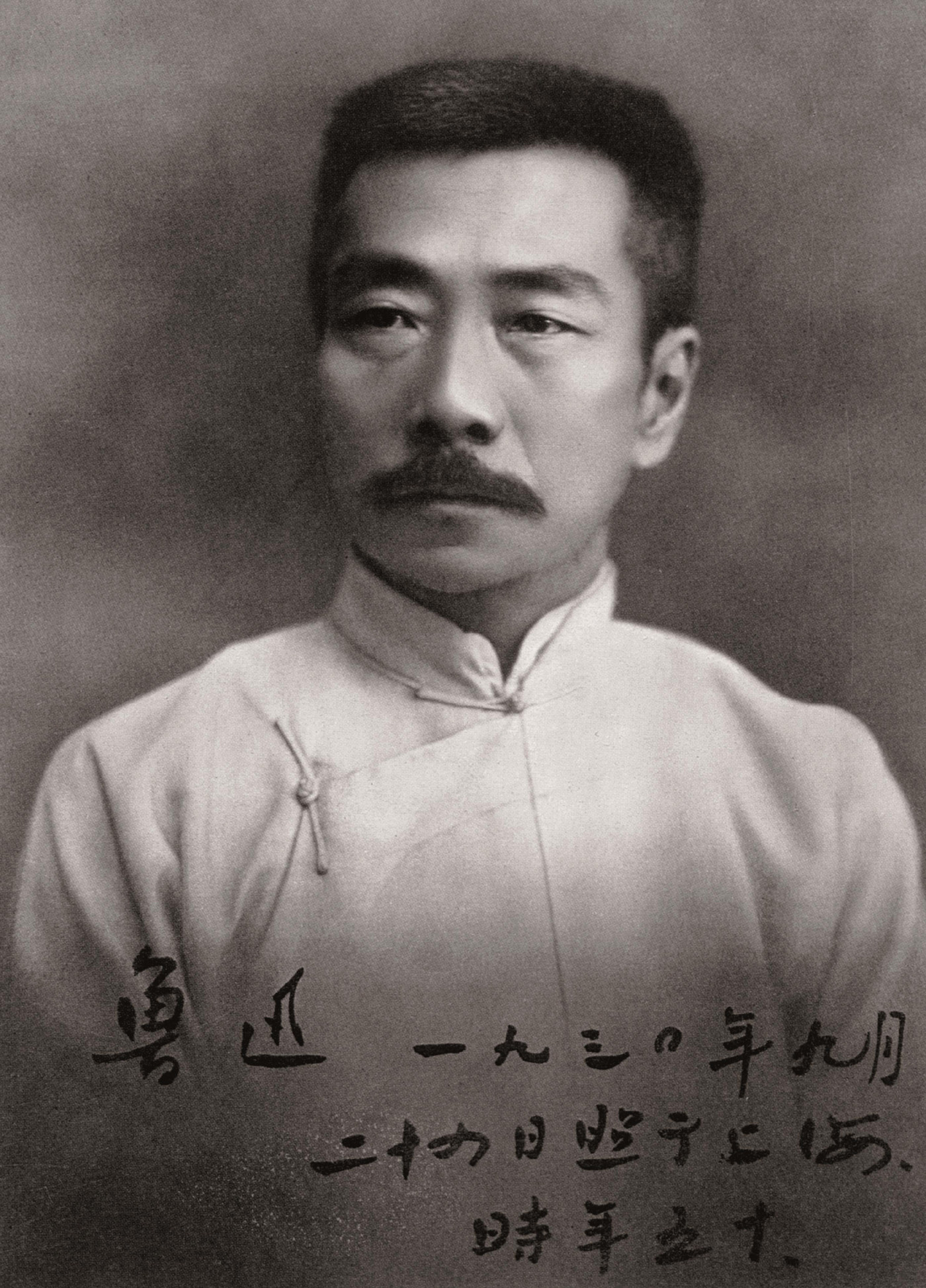

1881年9月25日,一声婴啼。绍兴新台门周家新添一名男丁,赋名周樟寿,字豫才。

后来,他叫鲁迅。

不知道前一个名字的人不少,不知道后一个名字的人不多。

鲁迅,这个名字第一次出现,是在1918年5月的《新青年》,一篇叫《狂人日记》的短篇小说下面。

这是一个专门用来发出洪钟般巨响的名字。无声的中国,从此有了一个刺耳的声音。周樟寿是一个人,而鲁迅则是一副骨头,又硬又韧的骨头。

不朋不比,不党不周。在众人沉睡的铁屋里,放声呐喊;在千夫所指的旷野中,荷戟彷徨。

毛泽东说,“鲁迅先生没有一丝奴颜和媚骨。”

从周樟寿到周树人

他生于忧患,长于幻灭。

出生时,《南京条约》早已签订,京郊五园已是一片焦土,同治中兴和洋务运动仍在持续,中法战争的脚步已渐近。

十几年后,甲午战争将宣告一切改良的幻灭。

书香世家周家,最后一位士大夫是爷爷周福清。生性桀骜但“晚节不保”,为了家族前景,晚年的周福清遂行科举贿赂,事发拿问,被判处“斩监侯”。

父亲周凤仪,就在此时得了重病。

绍兴的名医都来看过,开出了各种古怪的药方,药引有“秋天的桐叶”“经霜三年的甘蔗”“同穴的雌雄蟋蟀”。年幼的鲁迅在野地、当铺、药店、三味书屋之间疲于奔命。

为了逃避牵连,一家人流离星散。闰土的友情和长妈妈的故事,都成美好的过去。周樟寿被安排到大舅舅家,受尽冷眼,被视为“乞食者”,连下人都看不起他。后来他对学生回忆说:“从前人们看我像是王子一样,但是后来又看成叫花子都不如了。我觉得,这不是一个人住的社会,于是从那时候起,我就痛恨它了。”

父亲终究还是病死了。孤儿寡母,被同族欺凌,侵吞祖产。他向来尊敬的长辈,在利益面前变得面目狰狞;他抱有好感的邻居,造谣生事让他深陷窘境。

《阿Q正传》的原型,已在早年的经验里塑就。

他决意要离开了。1898,戊戌年,他进入南京水师学堂。学堂官员周椒生,是他的爷爷辈,身为学官,却对所在的洋务学堂十分蔑视。他说,豫才,你改名吧,出于书香门第却来当兵,若用宗谱名号,辱没祖先令誉。

从那以后,周樟寿改名周树人。

战士的诞生

周树人很快转入了陆师学堂附设的矿路学堂,并在1902年公派日本留学。

在江南班,他第一个剪去了被西洋人称为“猪尾巴”的鞭子。政府派来的“监督”姚文甫雷霆大怒,要对他严加制裁,遣送回国。

偏在这时,姚文甫通奸事发,被陈独秀、张继、邹容等人捉住,一剪刀去掉“猪尾巴”,悬在厅堂的房梁上,日日示众。

回国的是姚文甫,周树人继续留学。

在他的周围,有秋瑾、邹容、陈天华、陶成章、徐锡麟、钱玄同、许寿裳……还有他的老师章太炎,以及不断争执的康有为、孙中山。

在精神上包围着他的思想家和文学家,则有赫胥黎、卢梭、尼采、托尔斯泰……赫胥黎介绍的进化论思想,卢梭的自由民主、天赋人权,尼采个人主义的“超人哲学”,托尔斯泰的人道主义,构建着未来的鲁迅。

对于他喜爱的著作片段,周树人往往能背诵如流,比如《天演论》的开篇。

“赫胥黎独处一室之中,在英伦之南,背山而面野。槛外诸境,历历如在几下。乃悬想二千年前,当罗马大将恺撒未到之时,此间有何景物……”

挚友许寿裳回忆,那时的周树人,每天都在思考着三个问题:怎样才是理想的人性?中国国民性中最缺乏的是什么?他的病根何在?

挚友许寿裳回忆,那时的周树人,每天都在思考着三个问题:怎样才是理想的人性?中国国民性中最缺乏的是什么?他的病根何在?

这也是他一生的思索,以及战斗的指向。他总结,中国历史只在两种时代里循环往复:“想做奴隶而不得的时代”和“暂时做稳了奴隶的时代”。

他希望有第三种时代出现,这一时代,在他留日期间所写的《文化偏至论》中,被称为“人国”。

1904年从弘文学院毕业后,周树人选择了学医,去了仙台医学专门学校,碰到了他的藤野先生。

综合亲友的回忆,他学西医的动机大约有三个。一是儿时父亲生病的经历让他对中医不再信任,二是他寄希望于西医的手术可以矫正中国妇女被摧残的小脚,三是西医和日本的自强历史有着千丝万缕的联系。

藤野先生是一个尊敬中国文化的学者,也很喜爱他的中国学生周树人。可惜,周树人学至半途就要退学。因为课堂上一组幻灯片展示的中国人被杀头的场面,周树人受到了强烈刺激。他看到那些围观的同胞,脸上没有愤怒也没有哀伤,“一个个木然无所表示”。

他知道,任何高明的医学也救不了这样的人,因为从存在的价值上,这并不能算作真正的人。

于是,他决心从事文艺。中国人之病,不在身体,而在精神。

在日本数年,他看到了一个事实:日本的维新成功而中国的维新失败,很大程度上与民族性格—国民性有关。

他国的生机让他震撼,而本国的死寂令他神伤。在送给许寿裳的一张照片后面,他写下了一首诗,概括着那时的精神冲突:

灵台无计逃神矢,风雨如磐暗故园。