人们所习得的关于历史的知识,更多时是一套看起来像是历史,但不是历史的政治观。至于谁有幸能为这一套政治观书写历史叙事?答案是显而易见的。

到处都是披着“历史学家”的外衣,吃着21世纪的税金,变着法马后炮式评述一种必然性的政治如何在19—20世纪的历史中严丝合缝的三流学者们。他们闲来也好写些“野史”,既是野史,自然少不了亦真亦假的男欢女爱经典桥段。

于是,我们可以做些想象,此刻有一副VR眼镜摆在面前,它的简易说明上,左眼标着“才子佳人死生契阔”,右眼则是“红颜祸水害人不浅”。当你戴上,便可进入一户坐落在扬州的院子,何氏家族世居于此。

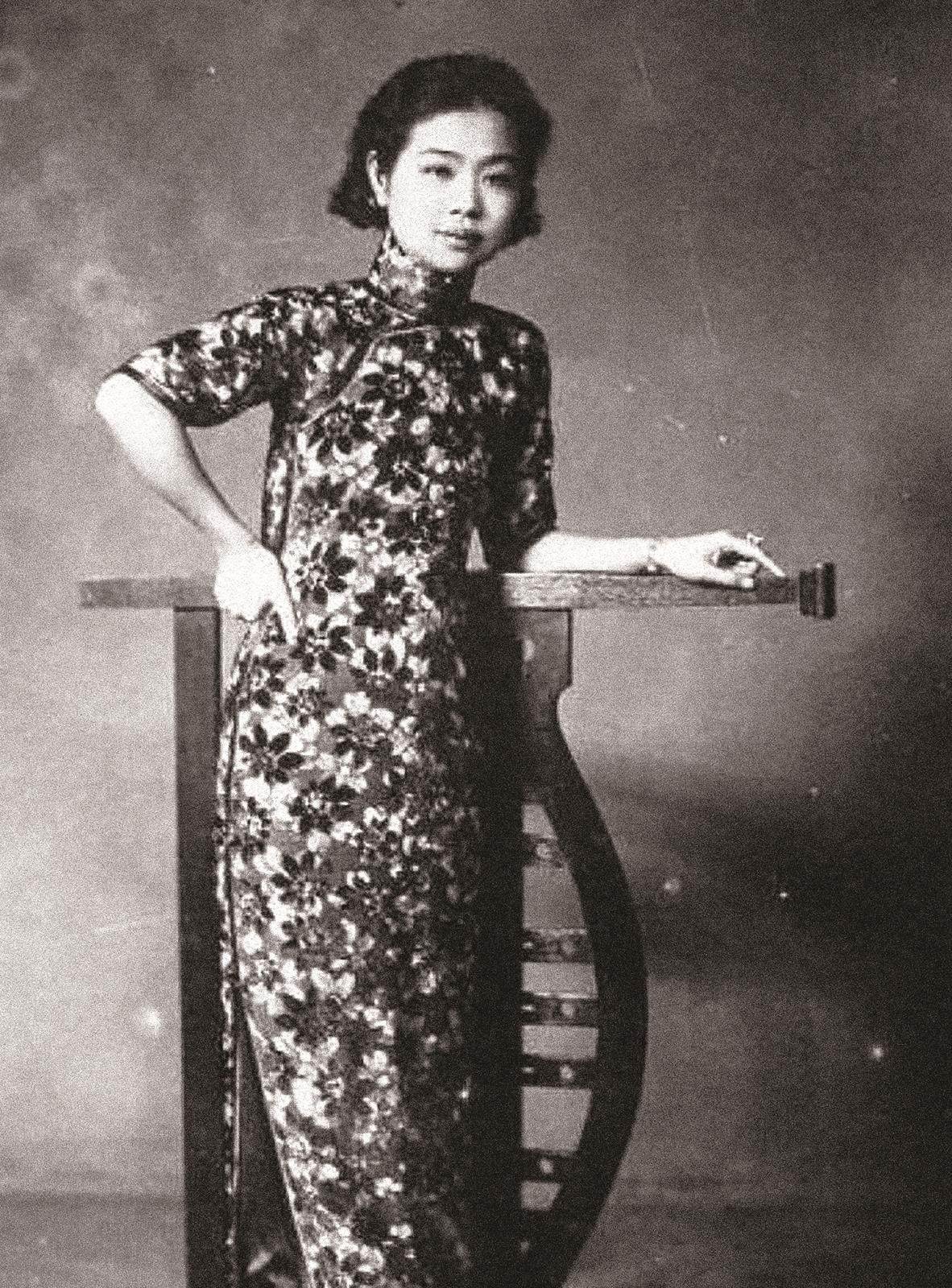

何氏有女初长成

1886年,闺名何班,总是被后人标记成“刘师培妻子及追随者”的何震,就出生在这里。其名“班”取自以续《汉书》、作《女诫》流传后世的东汉女史学家班昭。而在写于1907年的《女子复仇论》中,何震言辞激烈地直呼班昭为“班贼”“昭贼”,抨击她“身为女子,竟惑于儒家之邪说,自戕同类”。

这股昂扬斗志,也可用来理解她入学女校后改名为“震”,字取“志剑”的果决心气。

彼时18岁的何震,刚和21岁的刘师培于扬州完婚,新婚赴沪,即入蔡元培创办的上海爱国女校学习。

夫妻二人并没有就他们的私人生活留下一手信息,却给后世二流传记作家们留足了脑补空间。例如收录于《江苏历代文化名人传》中的《刘师培传》里,“光汉新婚宴尔即送志剑入学”,被诠释成了“尽显对妻子的宠爱,也可见其对红颜知己的渴求”,因为“只有更理解,才能更相爱”。

这很有趣。“历史的互文性”便在这种自以为非常浪漫的脑补中显现了出来。

何震在《女子解放问题》中对金天翮(《女界钟》作者)、梁启超(《论女学》)等开明知识分子提出了尖锐批判。她将这批知识分子对女子教育、女子选举权、男女平等的鼓吹,放置在西方殖民主义和帝国的坚船利炮下,放置在白种人把鼓励缠足、纳妾、寡妇殉葬等陋习的亚洲人贬为“野蛮人”和“半开化民族”的话语压力下,加以把握。

例如在《论女学》中,梁启超称“然吾推极天下积弱之本,则必自妇人不学始”,因为妇人不学,所以不能自养,所以“累男子也”,而要实现民富国强,则要妇人男子“各能自养”。也就是说,对女子应受教育的呼吁,通常是作为次级议题,被这些当时最为开明的男性知识分子,放置在天下存亡、民族自强、追赶欧美文明这一系列宏大目标之下,加以讨论。

何震批判道,这恰是因为“中国男子崇拜强权”,他们出于效仿一种新的文明规范的形象动机,以为禁止自己的妻女缠足,使之入学,授以知识,中外人士就会认他们为“文明”,即“男子因求名而解放女子”。

好巧不巧,虽然何震从来没有用上述逻辑批判过自己的丈夫,但给刘师培作传的人,用自己非常烂俗的笔法,帮忙反向证明了何震的批判,有着穿透历史的生命力和必要性。

更何况,在没有足够内情和史料支撑的情况下,后人揣测刘师培从激烈的无政府主义立场转向反动保皇的变节时,也许出于维护一代国学大师的人格整全,最经常性把“背叛革命”的账,算到何震头上。在这套叙事中,她的身后名是无辜读书人的“艳妻”,她“劫持君为端方所用”,她“通文翰而淫悍,能制其夫”(刘成禺)。

文献要一直看到这里,才明白为什么在写“何家有女初长成时”,一定会强调幼时何班“姿容端丽,举止娴雅……让光汉心醉神迷”。显然,要在一个容貌不佳长相平庸的女人身上,坐实“红颜祸水”人设,会让论证难度急速攀升。

这种借助小道消息和片面臆测,编排历史上本就少见的杰出女性,无视其思想遗产的价值潜力,硬要把何震塞入私人生活和婚姻的框架之内,给予其附属性定位的客体化叙事,充其量是一种不好笑的历史笑话。