费孝通的老家吴江县同里镇,隶属苏州,地处江南水乡,据他所言,是个“绅士居住的好地方”。长于这里的费孝通,自小便浸润在那种江南士人的心态中。

在前現代社会,士绅阶层是一个独特的社会群体。他们介于官民之间,往往在参与地方自治与维系社会稳定上发挥着举足轻重的作用。在明末清初动荡之际,他们有人积极求变,但仍局限在从地方重建道统的桎梏中,在心态上仍不愿抛却往日的帝国荣光。

与他们一样,费孝通也是在断裂的时代进行书写。他的背后是辛亥革命的余烬,眼前是层出不穷的新问题,当时的中国正面临着前所未有的变革。

如何认识这一切,如何解读这一切,最重要的是,如何给这一切交出自己的答案,带有士大夫责任感的他不能不面对。与此同时,他也是接受了先进理论洗礼的现代知识分子,是走过新旧世界格局更替的亲历者。

从1930年进入燕京大学开始接触到人类学起,费孝通的书写便是他的实践史。用费孝通自己的话来说,虽然加在他身上的人类学、社会学和民族学的标签一直分不清,但他的研究工作具有明显的一贯性,即“社区研究”,他的研究目的也一直没变过,即“认识中国,改造中国”。

最初,确实是变动强势地挡在了他面前,但在他长久的学术生涯中,“从实求知”是不变的原则,只是囿于时代的影子,他难以从绅士的角色中彻底解放出来。

这不仅是费孝通面对的问题,在变与不变中求索,在东西方命题中碰撞,是那一代知识分子的宿命。

因此,在关于那一代知识分子的讨论中,不应该只围绕着他们的代表作进行赞颂。他们带来的启发,还包含着一种始终坚持与他者进行对话的精神。也正是因为理想与现实之间存在着不容置疑的距离,一代接一代的批判性继承才显得难能可贵。

最爱乡土志

吴江,隶属苏州,西濒太湖,南接浙江,自古以来便是文化的沃土,士人之风尤盛。到明清时期,吴江更是凭借优越的地理位置成为结社活动的高地。著名的复社、慎交社,便是在这里成立的。

费孝通曾说过,“离开了士绅阶层就不容易理解中国的社会”。

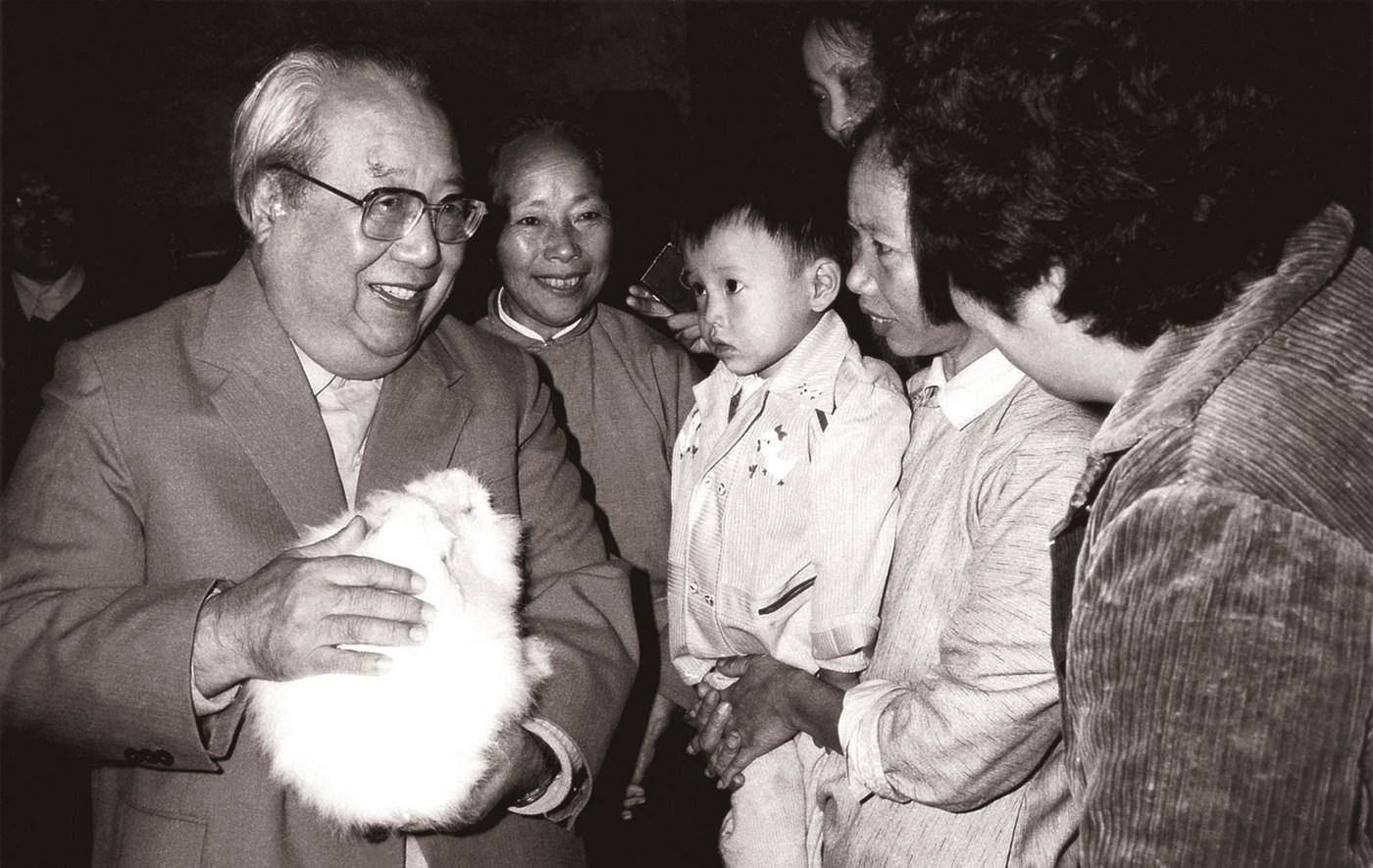

费孝通的祖上曾是江南有名的名门望族,他的父母则是接受过西式教育的新一代知识分子。

父亲费璞安是一位清末留学日本的知识分子,曾在中国第一个师范学堂任教。母亲杨纫兰则是一位接受过现代教育的女性,她创办了吴江县第一个蒙养院。费孝通在幼年时,就曾与哥哥、姐姐一起在蒙养院学习。

据费孝通回忆,他小时候最喜欢的课程是乡土志,所有功课唯有这一门考得好。有意思的是,当时的他因为年龄太小,虽然喜欢,但他还不大明白这三个字的意义,一直错将其叫作“香兔子”。

这颗“乡土”种子的发芽,大概是从他进入燕京大学与人类学结缘开始。当时的中国正处于军阀混战的时期,也正因此,费孝通决定弃医从文。

1930—1933年,费孝通进入燕京大学社会学系学习,在这里,他遇到了自己的恩师—吴文藻。那时的吴文藻刚从美国哥伦比亚大学留学归来。

“开风气,育人才”这六个字,是费孝通在纪念自己这位敬重的恩师时给出的评价。在那时,有感于西方理论与中国现实脱节的吴文藻,成为国内首个开始使用中文讲授“西洋社会思想史”的老师。是他明确提出了“社会学中国化”这一重要思想,也是他开始主张运用人类学的方法发展中国社会学。

在那个时候,吴文藻积极邀请国外学者到燕京大学讲课。也是因为他的穿针引线,费孝通得以接触到对自己的学术道路影响深远的三位外国老师。

1932年,69岁的美国芝加哥学派代表人物帕克(Robert Park)走上了中国的讲堂,开课第一句话便是要教学生怎样写书。

据费孝通回忆,他小时候最喜欢的课程是乡土志,所有功课唯有这一门考得好。虽然喜欢,但他还不大明白这三个字的意义,一直错将其叫作“香兔子”。

在燕京大学,派克开设了“集合行为”和“研究指导”两门课程。重视实地调查的他,亲自带领学生去北平的“八大胡同”,去贫民窟,甚至去监狱。也是在这一过程中,费孝通与自己的同窗明白了什么是“社区研究”,在象牙塔的年轻学生终于推开了门见到了真实的生活。

后来,从燕大毕业的费孝通,在吴文藻的推荐下,开始在清华大学社会学部跟随俄国学者史禄国学习人类学。当时的史禄国,在清华只带费孝通这一个研究生,并为他制定了严苛的六年学习计划。