1914年秋,陶行知第一次走出国门。

启程前,他和百名同行的留学生一同接受“赴美培训”,学习西餐礼仪,诸如西餐的座席、进食的坐姿、取食面包的顺序、喝汤的方式、如何使用刀叉,等等。培训结束后,他整理行装,和大伙坐上“中国”号邮轮。

汽笛吹过,邮轮慢慢离开岸边。船上的日子喧嚣热闹。白天,他们掷绳圈、抛圆板,夜晚,他们弹琴歌唱。一日三餐大菜,三餐茶点,可是快活。

然而,陶行知心底深藏的记忆,并非这些轻松愉快的瞬间。

初次乘船远航,他对这个庞然大物充满好奇。他曾在课本上看到,轮船由蒸汽机推动,他便去机器轰鸣的机房看了看那蒸汽机。罢了,他又想看看那化作蒸汽烧滚的水,是用什么东西烧,又怎么个烧法。

谁想走下甲板,在煤火舱见到“几个赤膊的活人像天津鸭子在那儿烤着,烤出了一身的黑油!身上、脸上、手上黑得如同他们所烧的煤炭一般黑”。

与火夫们的第一次见面的印象,令他难以忘却。他将船底那火舱视作“人间地狱”,“乘长风破万里浪,代价是火夫们的泪与血”。彼时对工人的关怀,早已奠定了陶行知此后一生事业的基础。

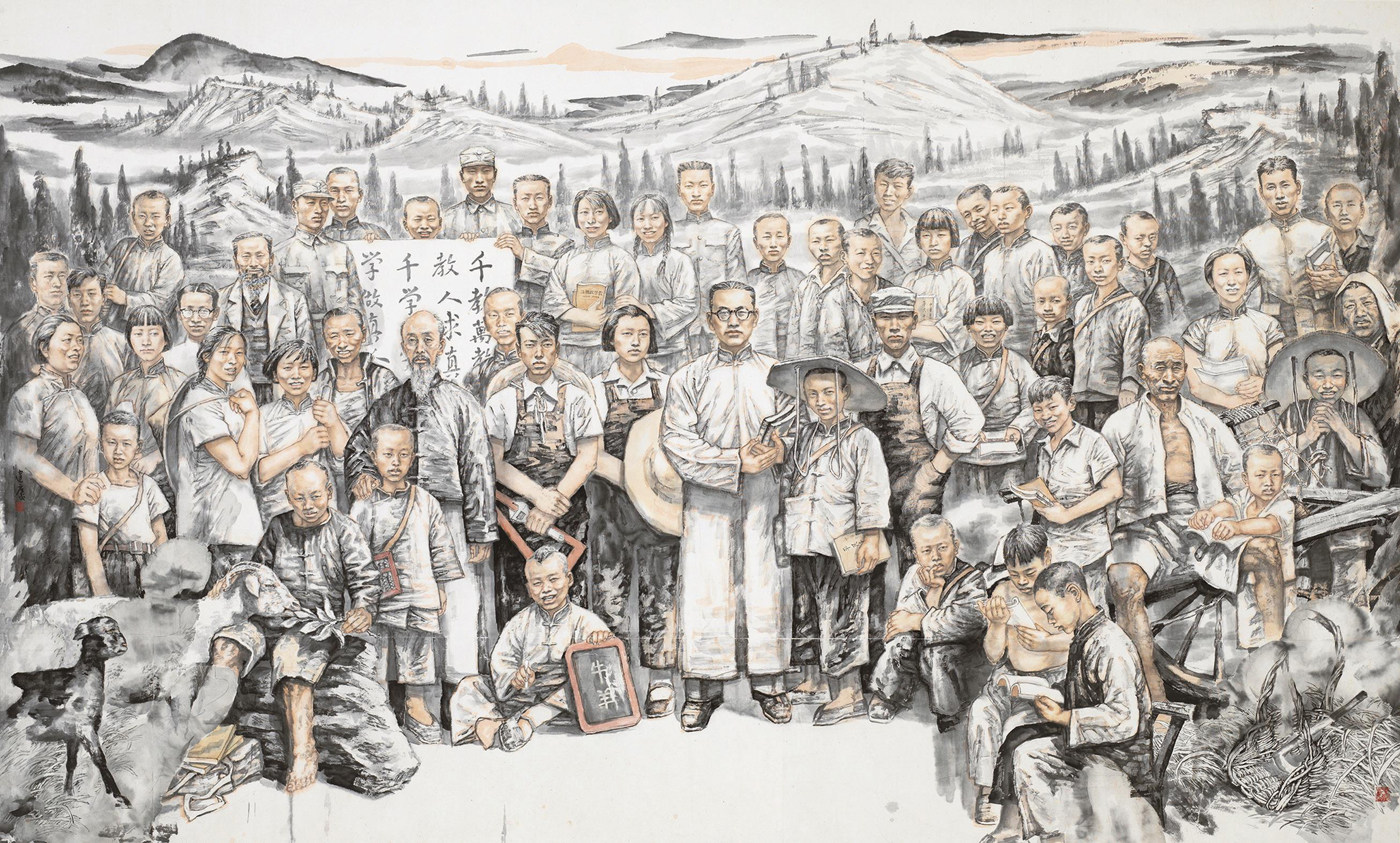

陶行知的一生始终围绕“平民”二字“,为了苦孩,甘为骆驼;于人有益,牛马也做”。他将实用主义之风吹进中国传统教育,把个人命运与祖国相连,“为一大事来,做一大事去”,燃尽一生。

“我本是一个中国的平民”

陶行知曾两次易名。

出生时,家人为其取名陶文濬。“濬”同“浚”,秀才出身的父亲为子取此字,希望他大有所为。正如名字中所承载的期盼,陶文濬早早崭露学习天赋与远大志向。年少时,他曾在宿舍墙上写下:我是一個中国人,要为中国做出一些贡献。

后来,因服膺王阳明“知行合一”“知行并进”的思想,他更名“知行”。后将其思想翻了个筋斗,认为“行是知之始,知是行之成”,而改为“行知”。

1909年,陶行知弃医从文,考入金陵大学,开始广泛接触现代科学和人文思潮。他研究王阳明的学说,深读严复、梁启超、孙中山等人的论著,既博览中国古代文化典籍,又醉心于近代科学技术与社会政治哲学。

当时,正值辛亥革命时期,惊涛骇浪已澎湃于全国。陶行知血气方刚,发起或组织各类演说会、运动会、展览会,以门票收入献出一片爱国赤诚。

然而,辫子剪了,衣服换了,革命的火花却未能点燃真正的民主共和。

先生们呐喊着,用辛辣的笔调唤醒麻木的国人。国家要自救,就得解放下层老百姓的思想。可彼时的中国,贫苦人民数量庞大,其中,文盲占绝大多数。

不识字,如何被字句感触,又怎能醒来?陶行知意识到,武力无法创造一个民主国家。没有真正的公众教育,就不可能有真正的共和制的存在。

于是,教育救国的理念开始在这个少年身上生根发芽。

1917年秋,船体如剑劈波斩浪,陶行知带着一身学识从大洋彼岸归来。30岁未到,他便被聘为大学教授,后任教务科主任。

回国后,陶行知写了不少文章宣传导师杜威的教育理论,主张在教育中实行实用主义方法。后来,南京高等师范学校添设教育专修科,开设了从国外引进的心理学、比较教育、教育社会学等课程。他担任的讲师的课程也逐渐增多。

身居高等学府,谈笑于鸿儒之间,陶行知的目光始终没有离开过生活在底层的平民。用他的话说:“我本是一个中国的平民。无奈十几年的学校生活,渐渐地把我向外国的贵族的方向转移。好在我的中国性、平民性是很丰富的,我的同事都说我是一个‘最中国的’留学生。经过一番觉悟,我就像黄河决了堤,向那中国的平民的路上奔流回来了。”

生于清贫农家,陶行知深知下层百姓的不易与痛苦。他也曾饱尝失学之苦,半工半读,在各路贵人相助下才得以接受教育。他想要天下劳苦大众都能读书识字,无论是车夫、渔夫,还是要饭的孩子、饭馆的厨子。

他和朱其慧、晏阳初等发起成立中华平民教育促进会,开办暑期学校,提倡男女同读,并以此为阵地,身体力行,深入工厂、学校、街头、监狱推行平民教育。