从莫斯科转机,飞机一路在广袤的东欧平原上方巡航,当航程过半时,地势瞬间陡峭,放眼望去只有连绵无垠的山峰,这就是欧亚两洲的分界线——大高加索山脉。

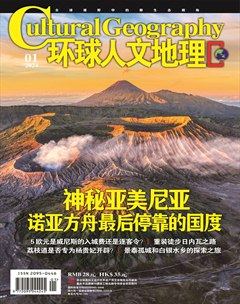

随着飞机飞过欧洲,来到亚洲,高度逐渐降低,舷窗外面突然出现了一座体量巨大、覆盖着雪顶的山峰。传说中,就是这座山峰让人类和其他物种躲过了大洪水。诺亚走出方舟,踏上的第一片土地,就是这座山峰——亚拉腊山(又译亚拉拉特山)。

亚美尼亚人自称“哈伊克”,这是诺亚玄孙的名字,而亚美尼亚名字本身,也是哈伊克的后代亚兰或是闪的儿子亚兰的名字,可以说,无论在自我认知还是他人印象中,这片土地和居住在这里的人们都同诺亚有着千丝万缕的联系。但当年诺亚方舟传说里的亚拉腊山,如今早已归属土耳其,亚美尼亚的国民只能望山兴叹。

两千年文明势力的拉扯现存最古老的都市之一

两千多年前就从塞琉古帝国独立的亚美尼亚,历史上不止拥有过亚拉腊山,最盛时领土北达高加索,南界埃及,西至地中海,东到里海。公元301年,亚美尼亚早于罗马帝国成为世界上第一个基督教国家。

由于地处地中海和里海之间的欧亚大陆纵横要道上,亚美尼亚一直面临东西两侧强大文明势力的拉扯,先是希腊和波斯,再是罗马和安息,再来是拜占庭和阿拉伯,之后又是奥斯曼、伊朗和俄罗斯。1920年,在十月革命沙俄崩溃后的内战中,苏联红军来到了亚美尼亚,终结了民族主义政权,亚美尼亚随后成为苏联的加盟共和国之一,时至今日,亚美尼亚的俄语使用依然极为普遍。

亚美尼亚的首都埃里温是世界现存最古老的都市之一,在古代一直是由欧洲通往中亚、印度的必经之地。1828年,埃里温成为沙俄在南高加索地区的重要城镇,并从1854年开始都市计划,设立多所大学。在苏联时代,埃里温更是全苏举足轻重的科学研究中心,尤其在数学、物理学、自然科学、化学、地球科学等领域颇有建树,同时在文艺方面也诞生了阿拉姆·伊里奇·哈恰图良和阿尔诺·巴巴扎年这样的音乐大师。

埃里温的地铁开通得早。1981年通车的地铁全方位带着浓浓的勃列日涅夫时代风格,超现实主义的地铁出口设计,长到看不见尽头的扶手电梯,挑高奢侈、立面个性的站台,让人感到非常新奇,比起享誉全球的莫斯科地铁,埃里温地铁既有如出一辙的苏联审美,也有自身浓厚的民族风格。

埃里温地铁虽然通车时间早,但在1988年大地震之后,除了1996年开通一条支线之外,再也没有扩建。地铁公司由于财务紧张,卖掉了许多车厢。乘坐时会发现车厢减震系统似乎也不太灵光,但车次密度和速度还是能满足基本出行需求。

除了地铁,得益于苏联时代的生活习惯和运营经验,埃里温市内也有比较完善的巴士、无轨电车和小巴系统。整座城市核心地段相对集中,重要目的地之间能非常便捷地往返。