法国社会学家皮埃尔·布尔迪厄(Pierre Bourdieu)说我们很可能在食物的味道里,找到了最强烈、最不可磨灭的婴儿学习记忆。在不断变化融合的人类文化中,或许“食物”是其中稳固的一环,因此蕴含了一个人深层的文化印记和身份认同。流散在天涯海角的各族群的人,“能吃到一起”就是最深的认同。

饮食人类学的新方向

饮食人类学起源于20世纪初期。人类学家常常深入原始部落进行田野调查,探索前现代的族群怎样获取食物以及如何享用食物的问题。作为现代人类学的奠基人之一,英国人类学家马林诺斯基在其著作《珊瑚花园及其魔力》(1935)中对新几内亚东北部的特洛布里恩群岛上的原住民如何种植番薯以及其节日庆典的饮食进行过详细探讨。从20世纪中期开始,人类学家的目光渐渐转移到现代人的饮食文化,着重探讨食物与权力之间的关系。在《甜与权力》(1986)一书中,美国人类学家西敏司(Sidney W. Mints)讨论了糖在欧洲是如何从一开始的奢侈品,一步一步走上平民的餐桌,最后变成欧洲所有阶层的必需品。西敏司认为在“糖”的角色变幻背后,隐藏着权力、等级与压榨。作为美国饮食人类学的代表,西敏司对于食物与权力的关系提供了许多洞见,诸如人们对于食物的选择、食用的情境及其背后的权力运作的影响。

近年来,饮食人类学研究与亚洲文化语境的结合衍生出了新的方向。在亚洲繁复而独特的饮食现象中,人类学家小心翼翼地抽丝剥茧,从食品制作的过程切入,探究蕴含其中的社会、政治和文化等因素的相互作用。香港中文大学的张展鸿(Sidney C.H. Cheung)和陈志明(Tan Chee-Beng)于2007年编写的《饮食亚洲》集结了诸多关于亚洲饮食人类学的研究。这本著作着重探讨了在全球化背景下,饮食与身份认同、文化边界、全球食品销售与本土饮食文化间的互动。不同于欧美饮食人类学对于政治因素的侧重,亚洲饮食人类学研究更加关注饮食中的身份认同,即在多元文化融合、交汇、碰撞的亚洲地区,食物中所承载的文化身份与文化历史。

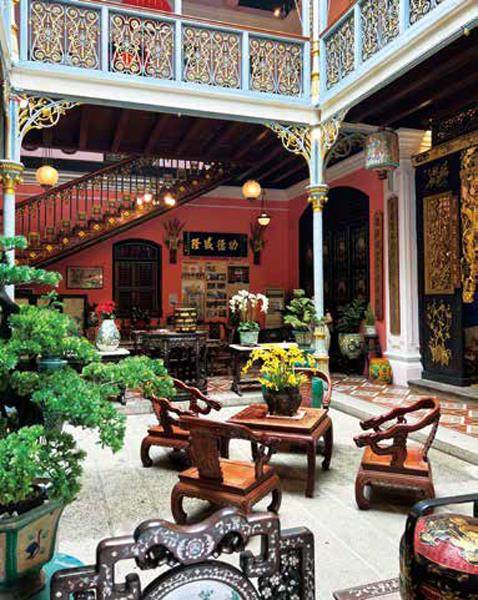

峇峇娘惹食物中的文化融合

陈志明的研究就是用饮食作为一个切入点,从而揭示一个复杂的人类文化的大融合案例。他选择峇峇(Baba)这样一个混合文化的族群作为研究对象。峇峇是15至17世纪间来到马来群岛的中国移民的后代。峇峇生活在马来西亚和新加坡,又混合了当地的文化,很久之前,峇峇的母语就不再是中文,而是马来语,而新一代峇峇的母语又从马来语变成了英语。