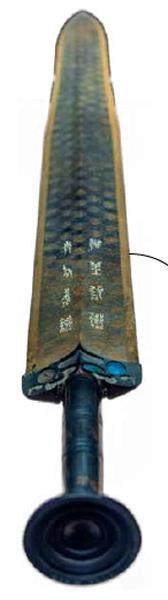

湖北省博物馆有一柄宝剑,它虽然仅长50厘米有余,但却是冷兵器时代的王者之剑。这把剑经历了2500余年,不仅毫无锈蚀,而且寒光闪闪,甚至剑身上的精美纹饰仍然清晰可见。它就是有着“天下第一剑”美誉的越王勾践剑,是湖北省博物馆的镇馆之宝,也是国家公布的第三批禁止出国(境)展览的文物之一。

轰动全国的铭文

20世纪60年代,政府决定在湖北荆州地区修建水渠灌溉农田。荆州地区是楚文化的发祥地之一,在春秋战国时期属于楚国的重镇,因此文保部门也参与了修建水渠的工作。水渠一路延伸,考古队一路跟随,在纪南城西北7千米处发现了春秋战国时期的古墓群,将其命名为望山楚墓。

在望山一号楚墓中,考古队发现了一把插在漆木剑鞘里的青铜剑,因为当时实行的是抢救性发掘,所以他们并没有把这把剑从漆木剑鞘中拿出,而是把它和别的文物一起送到了库房。第二天,他们在整理这批文物时,清洗了这把青铜剑,发现在剑身正面靠近剑格处写有2行铭文,一共有8个字,而且文字带有鸟形的纹饰,十分奇异,又十分美观。

仔细观察这些铭文,就会发现,去掉鸟形纹之后,剩下的就是篆书笔画。原来,这2行铭文所用的字就是“鸟虫书”。这是春秋战国时期的一种美术字,在篆书笔画之外装饰一些鸟或虫的形状,或者寓鸟虫形状于篆书笔画之中。“鸟虫书”主要流行于吴越地区,也就是今天的长江中下游地区尤其是江淮一带。

考古队的成员初步解读出铭文中的6个字——“越王”和“自作用剑”,推断这把青铜剑是某位越王的佩剑。至于这位越王究竟是谁,大家意见不一。于是,他们对铭文进行临摹、拓片和拍照,然后分别写信给郭沫若、唐兰、陈梦家等10多位著名的考古学家、历史学家和古文字学家,征求对铭文的释读。

著名古文字学家、北京故宫博物院研究员唐兰在回信中指出,铭文中的另外2个字为“鸠浅”,即“勾践”。中科院考古所研究员陈梦家也在回信中指出,剑铭为“越王勾践自作用剑”。郭沫若也在回信中确认,越王剑,细审确是勾践之剑。经过2个多月的书信研讨,在多位历史学家、考古学家、古文字学家的共同努力之下,大家终于确定剑身上的铭文为“越王勾践自作用剑”,这柄剑的主人就是大名鼎鼎的越王勾践。消息一出,举国轰动。