整整100年过去了,齐邦媛手中的那张往返机票早已过期,父亲齐世英在1947年为她买下的这张带着回程票的机票,终究没能带她飞回北方的故乡,也没能再带她看一眼那条被冰雪封冻的辽河。2024年3月28日凌晨,这位于1924年出生于辽宁铁岭的作家、学者在中国台湾地区去世,享年100岁。

身为著名的英语文学研究者,齐邦媛最为人们所知的作品是一本用中文写就的回忆录。这本名为《巨流河》的厚重作品,是她在八十多岁时创作完成的,书中讲述了她的父亲、中国国民党政界人士齐世英的传奇经历,也记载了她和家人、友人在战争背景下不断迁徙,跌宕起伏的人生故事。在一段段沧桑的个人史中,透露出大时代变迁的线索。这本文笔内敛、情感丰富的《巨流河》于2009年问世,2010年引进至大陆,在华人文学圈引起轰动,至今仍然畅销不衰。

《巨流河》的广受关注,让齐邦媛也出乎意料,这本书和它激发的读者回馈,混合着那些如电影片段般的人生经历,一直陪伴着她孤独的晚年时光,那些回忆也为这位前半生动荡不安的知识分子找到了心灵上的故乡。2011年,齐邦媛接受《中国新闻周刊》采访,谈到家乡在哪里的话题时曾说,辽宁铁岭是她的父祖之乡,也是生身故乡,但是如今那里连乡村都不存在了。台湾是她安身立命六十年的家,但她在台湾却仍被称为外省人。“我的故乡,在《巨流河》一书中也许比较稳妥。”

2001年之前,齐邦媛曾四次来到大陆寻根。当然,她还有另一种怀念故土的方式。从六十年前定居台湾地区开始,她将大量精力投入文学研究和教学、编辑工作中,致力于将台湾作家的中文作品传播至英语世界,吴浊流、黄春明、朱天文等人的作品都曾在她的帮助之下推广至更广大的舞台。通过在文学中的浸润和奉献,她找到了回家的另一条道路。

不能让记忆“与草木同朽”

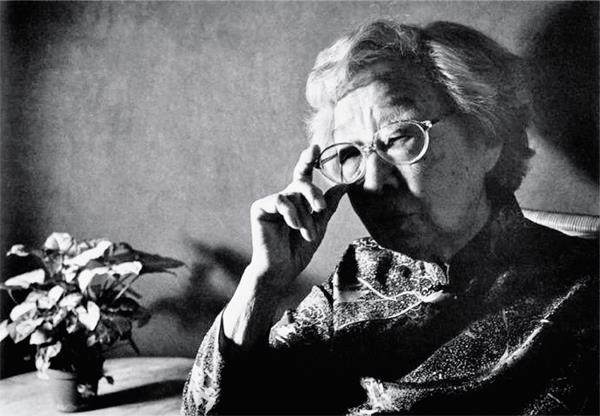

诗人席慕蓉是最早得知齐邦媛近况的人之一。2023年11月的一天,席慕蓉接到了独居的齐邦媛从台湾桃园的养老公寓中打来的电话。当时,齐邦媛向席慕蓉表达了告别之意,在她看来,齐邦媛口中那句“再见”,就是在向她提前道别。席慕蓉与齐邦媛相识已经有三四十年,她一直带着学生与晚辈的心态与齐邦媛交往,在她眼中,齐邦媛的个性中有刚强的一面。她知道,从八十多岁时开始,齐邦媛就选择在老年公寓中布置自己的书房,专心创作,《巨流河》就诞生这间书房之中。

2017年,曾有大陆媒体去台湾采访94歲的齐邦媛,描述了她在老年公寓中的生活。她每天的生活就是读书写作、修订过去的作品,和读者、学生交流。这种听起来有些枯燥单调的生活,她却依然乐此不疲。她的书房门口贴着“三江汇流”的图片,似乎在怀念着她曾在大学度过的青春时光。她会将读者的信件和网络留言打印出来,装订成厚厚的一叠,在上面画满了笔记。

界面文化总监姜妍曾于《新京报》工作,2011年曾到台湾采访过齐邦媛,有过一面之缘。在她眼里,齐邦媛是一个温柔和善的人,性格中也有热情的一面。那天是农历的正月十五,也正好是齐邦媛的87岁生日,她们坐在台北著名的“明星咖啡馆”里,度过了一段开心的时光。齐邦媛给她讲起明星咖啡馆的历史,讲起在这里卖过袜子的诗人周梦蝶,和在咖啡馆写过稿子的黄春明、白先勇。见面的时候,她脖子上戴着一条漂亮的丝巾,是学生送给她,并要求她戴上的。她也得知,虽然齐邦媛一个人独居,但学生们会以寄卡片的方式和她保持紧密的联系。“这对教过3000个学生的她来说,应该是幸福的吧。”姜妍在后来的文章中这样感慨。

刚强、热情和温婉是齐邦媛身上的一体多面,而了解她经历的人都会明白,这样的性格并不矛盾,因为她从童年到青春期的很大一部分精力都花在“寻找一张安静的书桌”上。

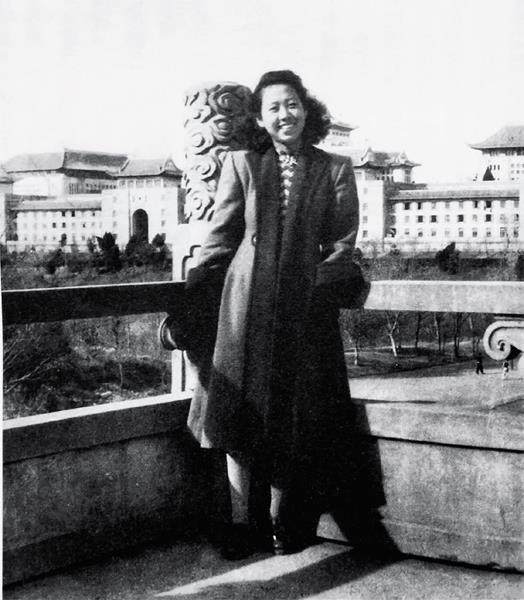

1930年,年仅6岁的齐邦媛从东北来到南京;1937年,南京大屠杀发生前,在南京读中学的齐邦媛从安徽到达湖北汉口;1938年春天,她和家人开始了漫长的流亡,从湖南长沙、广西桂林、贵州怀远进入四川,再到重庆安家,就读张伯苓执掌的南开中学,才算是暂时找到了落脚之地。在多年的流浪生涯中,身为官员的父亲不能随时陪伴在齐邦媛身边,作为家中长女的她虽然有哥哥,但也必须撑起家中的责任。她经历过弟、妹夭折,母亲重病,被轰炸、疾病困住的一切惨痛,正是这些经历,让这个曾经体弱敏感、如林黛玉一般的少女被迫长大,发展出了积极应对生活的一面。

也正是这种温婉之上生长出的坚强,让齐邦媛有了留存父辈经历的勇气和坚持,特别是父亲齐世英的经历,让她多年来始终难以忘怀,一直牵挂。齐邦媛的父亲齐世英留德归来。后来,他在北平创办了中国第一所国立中学,招收流亡学生,也曾主办杂志,收留难民,经历了多年战争之后定居中国台湾地区。