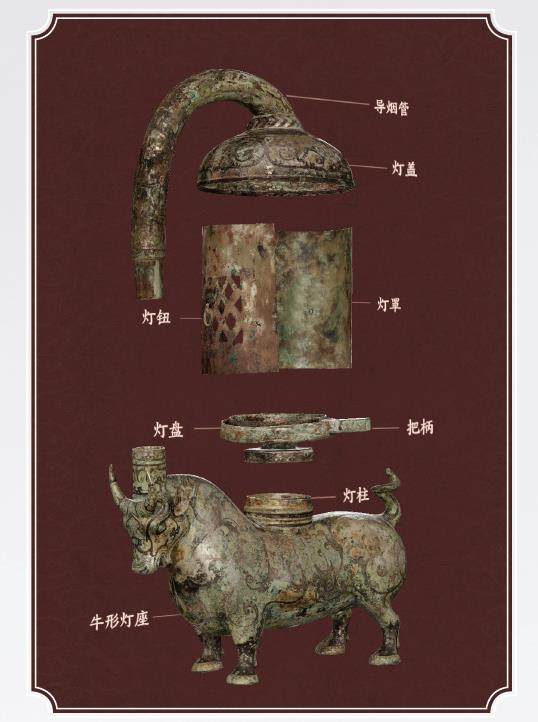

2000多年前的环保灯错银铜牛灯

西汉版的华灯

人类在自然中认识了火,并经过长时间的接触和摸索,制作出灯具。可以说,火光照亮了人类走向文明的步伐。

虽然对于灯具成形的具体时间尚无定论,但在中国首部浪漫主义诗歌总集《楚辞·招魂》中,有“兰膏明烛,华灯错些”(带兰香的明烛多么灿烂,华美的灯盏错落)的描述。这表明在战国时期,就有用兰膏作为燃料的灯盏了。

1980年,在江苏省扬州市甘泉镇的东汉墓中出土的错银铜牛灯,就是西汉版的“兰膏明烛,华灯错些”。

难得一见的孤品

错银铜牛灯中的“错”字,有涂、施以的意思,即在青铜器的表面通过镶嵌或涂画,施以银装饰。

除灯罩外,铜牛灯通体采用错银工艺,以流云纹、三角纹和螺旋图案为地纹(满布于主体纹饰以外区域的辅助性纹饰),装饰龙、凤、虎、鹿和各种珍禽异兽,线条飘逸,造型生动,是难得一见的孤品(独一无二的物品,特别珍贵、很稀少)。

制作年代

可能早于墓葬年代

错银工艺盛行于战国时期至西汉早期,东汉时已不甚流行。错银铜牛灯整体造型和工艺的时代风格,更偏向于西汉早期。为何在东汉墓中会出土一件与该时代不相符合的遗物呢?

这种现象在考古学上称之为晚期墓葬出土早期遗物,遗物的制作年代要早于墓葬的年代,特别是实用的精美物件,在制作后传承、使用了一段时间,与最后的主人一起“长眠”于地下。

登录后获取阅读权限

去登录

本文刊登于《知识就是力量》2024年5期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅