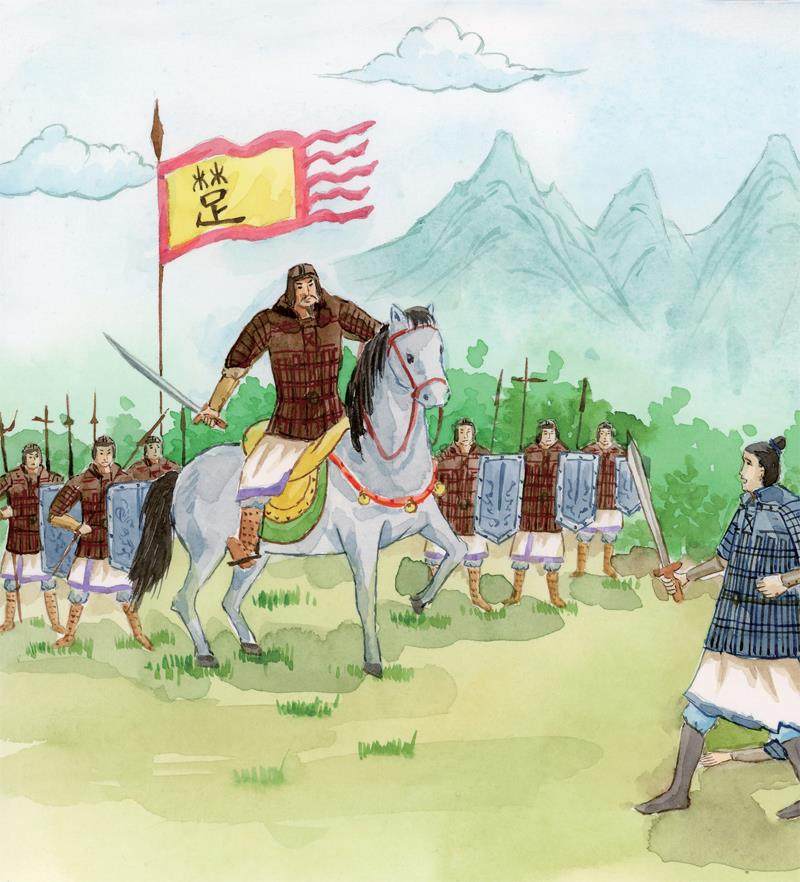

欲擒故纵

欲擒故纵,字面意义指为了捉住对方,故意先放了对方。中国古代战争史上,许多高明的将帅都会有目的地放任、纵容敌人,使敌人丧失警惕、麻痹大意;或通过退却与让步,在战场上调动敌人,诱使对方踏入陷阱,这些都是对“欲擒故纵”的活学活用。

兵法解析

欲擒故纵,《三十六计》第十六计。这一策略的思想来源最早见于老子的《道德经》:“将欲歙(xī)之,必固张之;将欲弱之,必固强之;将欲废之,必固兴之;将欲夺之,必固与之。”在“歙”(收缩)和“张”(扩张)、“弱”(削弱)和“强”(增强)、“废”(废弃)和“兴”(振兴)、“夺”(夺取)和“与”(给予)4组关系中,体现出辩证的哲学思想。

欲擒故纵的兵家要义也是如此,“擒”是目的,“纵”是手段,“纵”的技巧可以有很多种,但无论它怎么变化,永远都要为“擒”这个目的服务,只有巧妙处理这对矛盾,才能取得胜利。

楚灭庸国之战

公元前771年,西周覆灭,周幽王原太子宜臼被拥立为王,史称周平王,他迁都洛邑(今河南省洛阳市),建立东周。东周时期,各诸侯名义上依然是周天子的臣子,但实际上东周王室衰微,已经无力管辖他们。

东周前半期,中华大地分裂割据,见于《左传》的大小国家就有100多个,称为春秋時期;东周后半期,经过不断兼并,余下十几个诸侯国互相征战,称为战国时期。

公元前611年,春秋时期,楚国发生了严重的饥荒,各方伺机而动,对楚开战。面对内忧外患,楚庄王紧急召开军事会议,司马(武官名,主管军务)蒍(wěi)贾建议说:“现在敌众虽多,但只有庸国算得上强大,如果我们能打败它,其他敌人不足为虑。”

庸国在春秋历史上名气不大,但它曾经赫赫有名,周朝开国君主武王在牧野誓师时,庸国是前来追随其伐纣的八国之首(又称牧誓八国)。

登录后获取阅读权限

去登录

本文刊登于《知识就是力量》2024年5期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅