没有量化就没有管理,这几乎是不需要争辩的管理学公理。在这个公理之下,所有成熟的企业都默认自己需要绩效考核,并辅以后续的绩效反馈、激励兑现等管理流程,否则就难以激活员工。

但让人疑惑的是,在过去的十年时间里(2012~2022年),企业的绩效管理技术几乎没有任何的进步,甚至出现了一些让人疑惑的复辟。这种复辟不仅是技术上的,还延伸到了理念层面,绩效管理的重要性甚至从底层上就被抹除了。

绩效考核困局

在绝大多数企业使用的金字塔组织(Hierarchy)里,薪酬结构是“岗位工资+绩效工资+奖金+福利”,其中,最能激励员工的浮动部分仅仅是绩效工资和奖金。进一步看,所谓的浮动部分,按理说是应与绩效考核相联动的,而且绩效考核应该是可以从0分打到100分的(百分制),但实际上却并非如此。

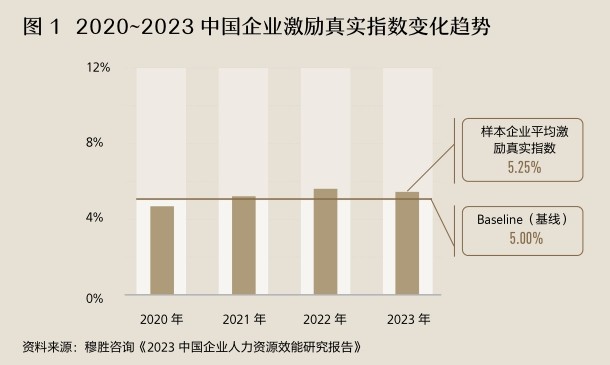

为了衡量绩效考核是否“真刀真枪”,穆胜博士原创了一个名为“激励真实指数”的指标,用以计量绩效得分的实际变动部分占总分的比例。按照我们的统计,一旦企业的激励真实指数低于5%,那么,其绩效考核就是个没有实际功能的牌匾,墙上挂挂而已。根据穆胜咨询发布的《2023中国企业人力资源效能研究报告》,903家样本企业本年的平均激励真实指数仅为5.25%。在2020~2023年的统计周期内,该项指标一直处于5%上下浮动,在2020~2022年,其表现稍稍有所改善,但在2023年又开始回潮(图 1)。

让我们来直观解读这个数据。平均来看,在100分的绩效总分中,大多企业只在不到5分内浮动。换言之,就是绩效打分时,60分塌不下去,70分拔不上去,只在一个很小的范畴内浮动。HR群体中有一个默契:如果绩效分档是S、A、B、C、D,那么绝大多数人一定是B;如果绩效分档是5分制,那么绝大多数人一定是3……如此一来,绩效考核近乎缺位,每次的绩效考核都像是认认真真走过场。

我们不妨算一笔账:假设每个员工的薪酬中浮动薪平均占比为40%左右,而这40%的浮动薪中,实际只有5%的浮动空间,最后反映在薪酬上就是整体只有2%的浮动结果。显然,这是一种超级弱激励,绩效工资实际上还是在按照岗位职级的標准发出去的。换言之,绩效考核在激励体系中根本不起作用,真正起作用的是职级体系。

总体来说,金字塔组织的激励机制实际上是一种基于固定岗位的激励,职级在很大程度上决定了最后的薪酬发放。当“面向市场做绩效”很难证明自己时,“面向领导讨喜欢”自然就成为了员工的最优策略选择。说到底,传统的激励机制与金字塔组织的内在逻辑是高度一致的。在工业经济时代,市场环境相对简单,仅仅需要企业提供标准化的产出,而这种激励机制恰恰鼓励了各司其职、向上负责,即使激励性不强,问题也不大。

但伴随着互联网和数字化时代来临,市场环境变得复杂,自然要求企业在需求侧灵敏感知用户需要,同时在供给侧灵活组织资源满足这些需求。而需求,只有通过激活员工的“企业家才能”来实现。这就要求员工自主寻找目标、自主制定方案、自主组织资源,甚至实现从“创意”到“货币”的全过程,这其实是要求员工变成若干个“小老板”。此时,如果还用传统激励机制来匹配“小老板”们的贡献,显然就不合适了。

所以,并不是过去的绩效考核做得有多好,而是过去的工业经济时代的组织模式对这个领域没有太多要求。