汉代的“老年证”

尊老敬老是中华民族的优良传统和美德。在古代农耕社会,老人中的贤者是知识、经验、权威和智慧的化身,是人类社会发展传承的纽带,备受人们的尊重和爱戴。先秦时期,上至天子、下至平民百姓,都将尊老敬老作为道德标准和行为规范。《周礼》倡导“孝行以亲父母”,孔子祈盼“老者安之”,孟子向往“老吾老,以及人之老”。为此,周代还形成了授予老人几杖以示尊重的习俗。《礼记·王制》中记载:“五十杖于家,六十杖于乡,七十杖于国,八十杖于朝。”《礼记·月令》中记载:“是月也,养衰老,授几杖,行糜粥饮食。”

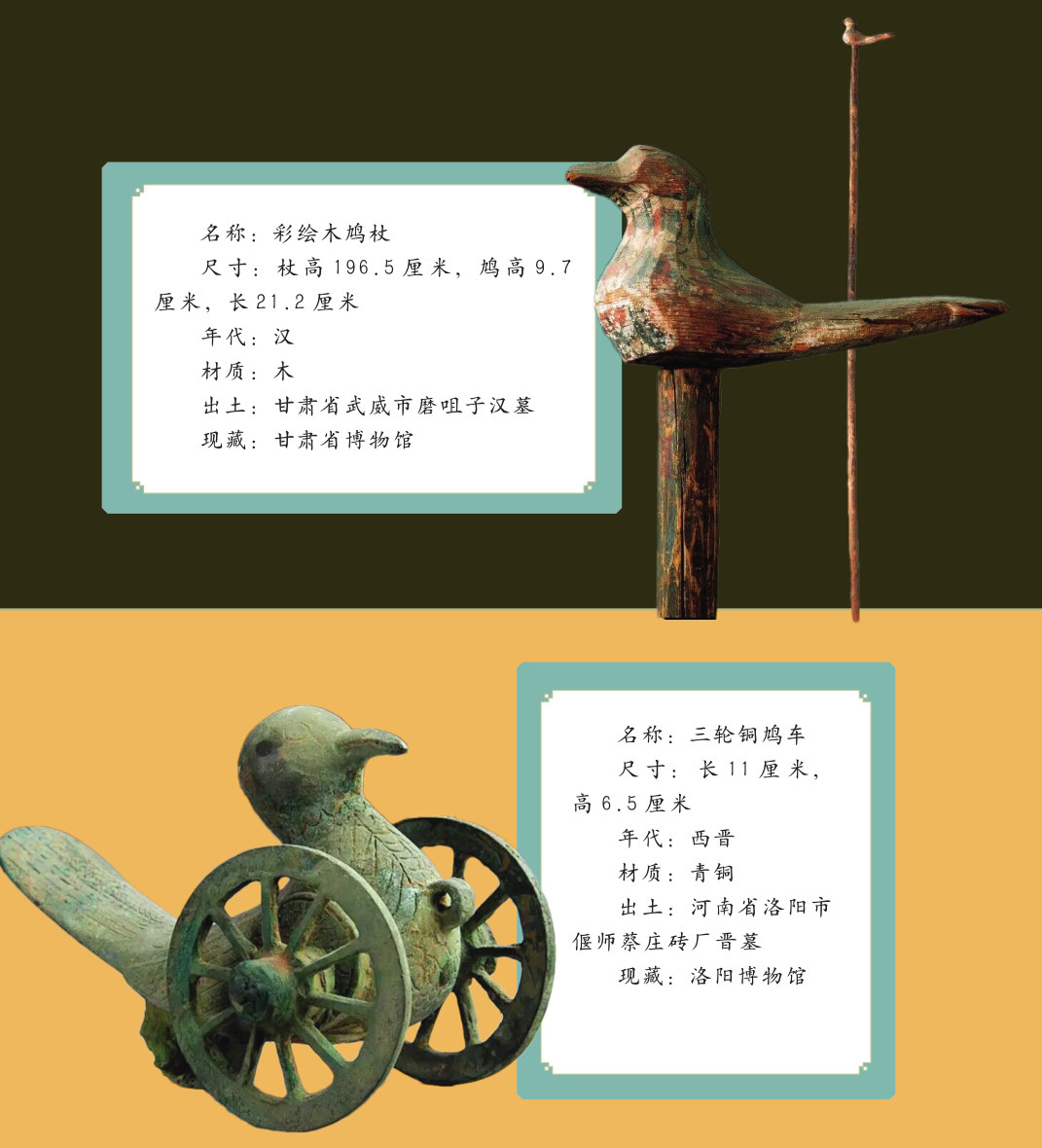

两汉时期,统治者更是将尊老敬老提升到治国层面,大力推行“以孝治天下”,制定了很多“养老”政策。例如,汉文帝时期颁布的《授粥法》,规定凡是年满80周岁的老年人,每个月都可以从政府领取一定量的大米、肉和酒;不赡养老人、欺辱老人者,最高可被判处极刑。此外,汉代还延续了周代给老人赐杖的习俗,授予七旬以上的老人王杖,同时赋予其一定的特权。何为王杖?《后汉书·礼仪志》中记载,王杖长“九尺”(约2.7米),“端以鸠鸟为饰”,因此民间又称之为“鸠杖”。

全国各地汉墓中均有与鸠杖相关的文物出土,由此也能看出汉代老人使用鸠杖的现象还是比较普遍的。由于年代久远,汉墓中鲜有保存完整的鸠杖,一般只剩下用青铜或玉石等材质制成的鸠杖首;因此,1959年在甘肃省武威市磨咀子汉墓中出土的一根完整的鸠杖便显得弥足珍贵。整根鸠杖通高196.5厘米,与文献记载正好相符。鸠杖由松木制成,竿端为一彩绘木雕鸠鸟。鸠身以白粉作地,用红、黑二色绘出羽毛,鸠颈后有多个黑色羽圈,翅膀和尾部羽毛舒展略长。鸠鸟横卧杖端,口含食粒,双眼炯炯有神地注视着前方,栩栩如生。

更为珍贵的是,甘肃省武威市磨咀子汉墓中还出土了数枚木简。通过释读发现,这是汉宣帝年间颁布的尊敬和抚养老人的《王杖诏令册》。《王杖诏令册》中规定:“高年赐王杖,上有鸠,使百姓望见之,比于节”“年七十以上杖王杖,比六百石,入官府不趋”。即持有王杖的人,其身份相当于年俸“六百石”的官吏,可以享受各种社会优待:持王杖者可以出入官府,行走于驰道;持王杖者,在市场买卖中不缴纳税赋;殴辱杖主,按大逆不道论罪……《王杖诏令册》实际是一部比较完整的古代“老年人权益保护法”,不仅有政策法律规定,还有不少量化指标。

如何领取鸠杖

《后汉书·礼仪志》中记载:“仲秋之月,县道皆案户比民,年始七十者,授之以王杖,餔之糜粥。八十九十,礼有加赐。”《后汉书·明帝纪》中记载,皇帝会在“养老之礼”亲自敬奉酒食,并安排专人“祝哽在前,祝噎在后”。每年秋天的时候,朝廷都会进行人口普查,为符合年龄规定的老人举行授杖仪式,皇帝还要敬奉“敬老餐”—糜粥,八九十岁以上的老人还能领到额外的赏赐。

除了文献记载外,两汉时期的画像石上也多次出现鸠杖的形象。四川省成都市曾家包汉墓中出土的鸠杖老人画像石,就十分形象地展现了持杖老人领取朝廷粮食的情景。画面左上角屹立着一座粮食仓房,仓房筑于高高的台阶之上,可防潮湿;仓房顶部设有两处气窗,以保持通风。