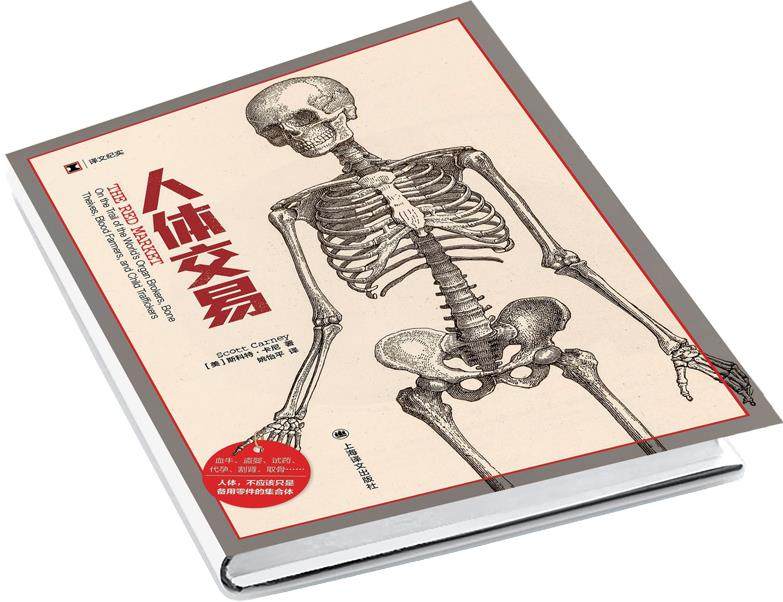

《人体交易》

[ 美] 斯科特·卡尼 著

姚怡平 译

上海译文出版社

2022年4月

印度与不丹的边陲小镇,贾尔冈。

河流两岸,一些防水帆布搭成的棚屋依次伫立,看似隐秘、晦暗,并不起眼,大名鼎鼎的“人骨工厂”却隐匿其中。来自印度各地的尸体源源不断被运进棚屋,剔除筋肉、抛亮光泽,最终包装出货。

1984年,印度的人体颅骨与骨骼出口数量多达6万;巅峰时期,加尔各答的人骨工厂估计每年可以赚得100万美元左右。这些人骨主要被卖给两个地方:一是世界各地的医学院,他们需要完整的人体骨架作为教学使用的解剖标本;另一个则是不丹的佛教徒,当地某些教派相信,如果要了解生命之有限,唯一之道就是在遗体旁长久凝思,因此,胫骨制成的长笛和颅骨制成的法钵成为当地虔诚教徒争相购买的法器。

美国人类学家、调查记者斯科特·卡尼,对印度人体交易市场的调查持续了十年之久。他曾亲眼看见印度警方查获人骨生意的场景:当一辆休旅车的后门打开,100颗左右的人类颅骨纷纷滚落。

不止是骨头,在印度,人的血液、子宫、肾脏、胚胎、头发和免疫系统都可以被明码标价、各自兜售。全球各地的医学院都需要源源不断的尸体让未来的医生们学习如何解剖,制药公司需要成百上千的活人测试新款药物的安全性,等候器官移植的候选者名单每天都在变长。

这个庞大的、遍布全球的人体组织供应链中,富人用金钱购买健康和生命,掮客在其中榨取惊人的利润,医疗系统是共谋,第三国家的穷人则是“原料”。

斯科特·卡尼将对此的所见所闻,写成了纪实作品《人体交易》。书中详细记录了斯科特·卡尼对印度人体交易市场的调查历程,它蜿蜒坎坷,甚至可以说是险象环生。

人体组织并非牙刷和轮胎,可以在工厂凭空生产出来,或者从二手市场拆卸、回收。取得人体组织的方法只有一种,即从某个具有思想与灵魂的真实存在的肉体上抽出或摘取。于是,当人体成了商品,并被框以一个极度不对等的贸易机制,针对弱势者的犯罪与剥削就会在这个市场中泛滥滋生起来。

早在19世纪初,西方医学蓬勃发展之时,坐拥世界上顶级医学院的英国便对人类遗体产生了迫切需求。在一些墓园,求知若渴的医学生频繁与悲伤的家属争夺遗体归属,盗墓现象更是数不胜数,催生了“守墓人”这一特定职业。

在当时,英国当局有意忽略医学界的盗墓行径,默认这是一种“必要之恶”——如果要让活人健康,就需要死人的尸体。