谢天谢地,今年10月上旬颁布的诺贝尔文学奖未给到ChatGPT—在今年诺奖科学奖的角逐里,AI已经出尽了风头。

10月8日,“AI教父”斩获物理学奖,舆论哗然;9日,化学奖评选委员会再接再厉,将奖项颁发给AI在解析蛋白质结构和设计中的颠覆性应用。

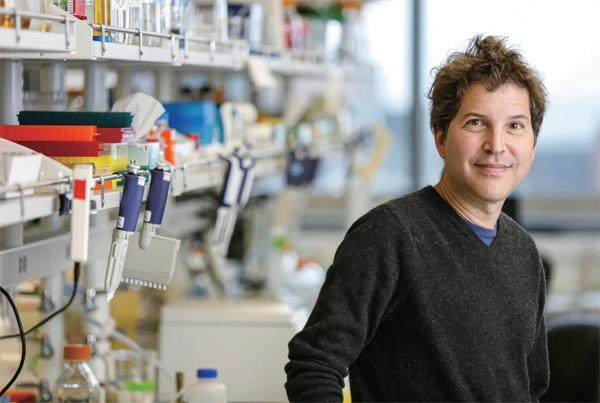

诺贝尔化学奖一半授予美国生物化学家、华盛顿大学蛋白设计所主任David Baker,他开发一种算法,从头开始设计全新的蛋白质,堪比创造生物的“上帝之手”;另一半授予谷歌DeepMind首席执行官Demis Hassabis和谷歌DeepMind高级研究科学家John M. Jumper,他们应用AlphaFold,从氨基酸序列预测几乎所有已知的2亿种蛋白质的三维结构,作为两位AI工业界人士,达成了生物化学家们50多年来的夙愿。

网友戏言,这届诺奖科学奖,人类一败涂地。不是“组委会真的太懂流量”,是通过计算和人工智能“给家人们把时间和价格打下来”,极大提升蛋白质研究的效率,这对人类来说是最大的福祉。

在“下一步,经济学奖给黄仁勋,格莱美给Suno,奥斯卡给Sora”的调侃声里,我们的确持续见证着AI改变世界的浪潮。

“降本增效”

读过高中生物的朋友们都知道,一切生命活动都离不开蛋白质,它们通常由20种氨基酸组成,氨基酸以存储在DNA中的信息作为蓝图,在细胞中“组合”“连接”成长链。

接下来就是见证蛋白质奇迹的时刻:氨基酸链会扭曲并折叠成独特的三维结构,正是这种结构赋予了蛋白质特异的生物功能,使其成为生命的基本单元。

有些蛋白质可以构建肌肉、角或羽毛,有些则可能成为激素或抗体,还有蛋白质会形成酶,或在细胞表面充当其与其周围环境间的信号传递通道。

19世纪以来,化学家们就意识到蛋白质对生命的重要性,但直到20世纪50年代,化学工具才足够精确,此后蛋白质结构研究成为诺奖“顶流”领域。

借助X射线晶体学(X-ray crystallography)方法于50年代末首次呈现出蛋白质的三维模型的成就,剑桥的科学家于1962年获颁诺贝尔化学奖。但这种方法相当耗时,此后研究人员付出了大量努力,绘制出了约20万种不同蛋白质的图像。

同期,美国科学家Christian Anfinsen通过各种化学技巧,成功使一个现有蛋白质展开然后再次折叠起来。有趣的是,蛋白质每次都呈现出完全相同的形状。

1961年他得出结论,蛋白质的三维结构完全由氨基酸序列决定,这项发现使他在1972年获得了诺贝尔化学奖。

但另一位美国科学家Cyrus Levinthal提出了质疑:即使一个蛋白质只由100个氨基酸组成,理论上该蛋白质至少可以呈现10×47种不同的三维结构。如果氨基酸链是随机折叠的,找到正确结构的时间会比宇宙年龄还要长,但这在细胞中仅需几毫秒。

那么氨基酸链究竟是如何折叠的呢?Anfinsen的发现和Levinthal的质疑共同指向了一个事实:氨基酸链折叠是一个预定的过程,更重要的是,关于蛋白质如何折叠的所有信息,一定存在于氨基酸序列中。

这意味着,如果化学家知道蛋白质的氨基酸序列,就应该能够预测蛋白质的三维结构。一旦如此,他们就不必使用繁琐的X射线晶体学来预测蛋白质结构了,毕竟过去,弄清一个晶体结构往往都会消耗一个博士生的整个求学生涯。