亲爱的丙莲

1958年,上海越剧院到中国人民大学演出《梁山伯与祝英台》,演到“哭坟”那场戏时,80岁的老校长吴玉章在台下泣不成声。他触景生情,想起了去世10多年的“亲爱的丙莲”。

8年分别,温柔相待

吴玉章是四川荣县人。他出身耕读之家,父母早逝,两位兄长将他抚养长大,13岁时赴成都书院求学。因喜读史书,他小小年纪就有“大人气概”,对国家前途尤为关注。清政府签订《马关条约》后,他痛心疾首,忧心如焚。

吴玉章18岁那年与寒门女子游丙莲成婚。游丙莲比他大两岁,不识字,但她勤俭持家、善良贤淑,深得家人尊重。

一年后,女儿出生,游丙莲担负起养育重任,她支持吴玉章外出读书,接受“新学”。然而,学校教育名不符实,吴玉章愤而弃学回家。社会动荡不安,他试图在豺狼遍地的荒野中找出一条光明大道。

1903年,为了寻求救亡图存之路,25岁的吴玉章变卖田产,“怀着圣洁而严肃的心情”,东渡日本。那年,他的女儿不到5岁,儿子不到3岁,“妻贤子孝,实在不忍分离”。吴玉章作诗明志:“不辞艰险出夔门,救国图强一片心。莫谓东方皆落后,亚洲崛起有黄人。”

到日本后,吴玉章接触到各种新思想、新学说,在爱国学生运动中表现突出。远在荣县老家,游丙莲独自经营着一点薄田,无怨无悔抚育儿女。女儿到缠足年龄时,她托人写信告诉了吴玉章。不久,吴玉章的回信到了,他坚决制止,“这不仅仅是一个家庭里的问题,而是一场严重的新旧斗争。”吴玉章的话,游丙莲听进去了,不顾乡邻侧目,她让女儿成为家乡第一个不缠脚的女子。

一个成长于旧社会的女性,能够接受新思想,吴玉章非常欣慰。忙碌间隙,他想念着妻儿,有朋友从日本回国时,他省下伙食费买了一块香皂,托朋友捎给游丙莲。这个小小的礼物,游丙莲视如珍宝。

登录后获取阅读权限

去登录

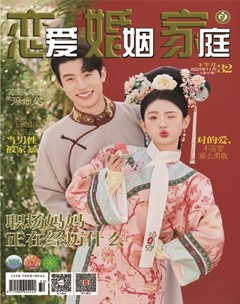

本文刊登于《恋爱婚姻家庭·青春》2024年11期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅