名称:鹰顶金冠饰

尺寸:冠高7.3厘米,带饰长30厘米,重1394克

年代:战国

材质:黄金、绿松石

出土:1972年内蒙古自治区鄂尔多斯杭锦旗阿鲁柴登墓

现藏:内蒙古博物院

北方霸主—匈奴

1972年,一位居住在内蒙古自治区鄂尔多斯杭锦旗的农民在野地里挖“龙骨”的时候,无意间发现了一处距今2000多年的墓葬—阿鲁柴登墓。这处墓葬规模巨大,随葬品丰富。不过,不同于同时期中原地区的高等级墓葬,这里并没有出土当时较为流行的青铜礼器,而是出土了200多件造型特殊、纹饰精美的金银器。根据墓葬的位置及随葬品的特点,考古工作者认定这是一处匈奴高等级墓葬。

匈奴是生活在我国北方地区的一个古老的游牧民族,兴起于公元前3世纪,在中国的历史舞台上活跃了500余年,一度是中原王朝在北方最强悍的竞争对手。初见于汉字史料记载的匈奴主要活动于今天内蒙古阴山及河套一带,那时候河套地区山清水秀、草木茂盛,动植物资源丰富,是游牧和狩猎的极佳选择地。战国末期,随着实力的不断增强,匈奴人开始对外扩张,他们东破东胡,西打月氏和西域诸国,北征丁零和坚昆,南侵楼烦与河南地,逐渐将势力范围扩展到中原王朝的北方边境。

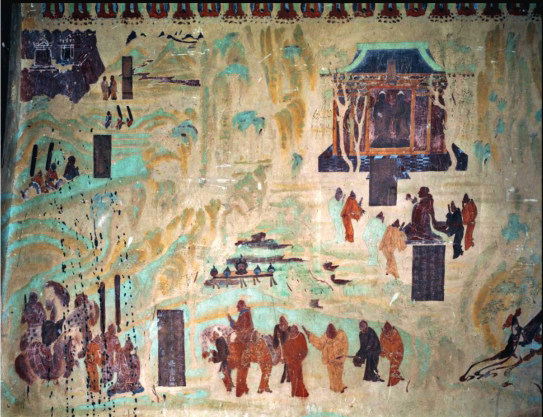

秦汉时期,匈奴与中原王朝的斗争愈演愈烈,上演了一幕幕跌宕起伏的“爱恨情仇”。秦始皇统一六国之后,为保边境安全,便令蒙恬领兵北击匈奴。经过一场激烈的战争,蒙恬收复河南地,修筑万里长城以抵挡匈奴对秦朝边境的侵扰。西汉初年,面对匈奴的不断挑衅,西汉王朝采取的是以和亲为主、以军事防御为辅的手段;而匈奴采取的则是以武力侵扰为主、以和亲为辅的手段。随着匈奴频繁的南下侵扰和汉朝的防御反击,双方依靠和亲而形成的和平局面宣告破裂。汉武帝派张骞出使西域,联络西域诸国攻打匈奴,没成想张骞“凿空西域”,贯通了中原与西域之间的货物贸易、文化交流的通道,也就是我们常说的“丝绸之路”。后来,卫青与霍去病率军深入漠北,在漠北之战中消灭匈奴主力七万余人,使“匈奴远遁,漠南无王庭”。

当然,除了打打杀杀之外,匈奴和中原王朝也有比较和睦的一面,例如大家所熟知的“昭君出塞”的故事。匈奴在汉军的连续打击下,出现五单于并立的局面,最终分裂为南北二部。南匈奴的单于呼韩邪称臣归附汉朝,多次到长安觐见天子,并向汉元帝自请为婿,汉元帝遂将王昭君下嫁与他。王昭君嫁给呼韩邪后,慢慢适应了当地的生活,并将中原的文化传给了匈奴人。

全国唯一的“胡冠”

考古工作者推论,阿鲁柴登墓的年代对应中原地区的战国晚期,这正是匈奴实力不断增强、领地不断扩张的阶段,鄂尔多斯地区是当时匈奴人活动的中心区域。阿鲁柴登墓中出土的随葬品造型丰富、工艺精湛,有鹰顶金冠饰、虎咬牛纹金带扣、鹰形金牌饰、盘羊形金缀饰、怪兽搏豹纹金带扣、金虎头、狼鹿纹银缀饰、虎头形银牌等,展现出匈奴作为北方草原霸主的实力。