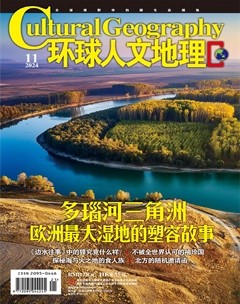

在欧洲的东端,多瑙河不再如其他河流那样单纯地结束于大海。相反,在接近黑海的最后几公里,它张开怀抱,将一切揽入怀中。多瑙河本是欧洲第二大河,流至这里,它不再一往无前,而是化作三条支流,向东扩张、分散,随后,冲击出一片土地,从空中俯瞰,犹如一把巨大的扇子。这便是欧洲最大的湿地网络——多瑙河三角洲。

天然浮岛芦苇托起的绿洲

乘坐小艇,沿水道慢慢进入多瑙河三角洲的腹地,目之所及,芦苇越来越高,越来越密。渔网农田纵横连结,漂浮的小岛随波轻摆,船好似在迷宫里穿行。

多瑙河三角洲是欧洲面积最大、保存最完好的三角洲,水域面积远远超过陆地。这里水网交织,湖泊、支流和浅滩彼此交汇,构成了错综复杂的湿地系统。从不足1米的浅滩到近4米深的湖泊,三角洲的水深变化无常,各类水生植物和动物适应着变动的水位与漂浮的土地——浮岛。

浮岛是湿地最独特的景观。多瑙河分出的许多水道,将遍布芦苇、沼泽和森林的土地切割为无数小岛,这些小岛在风浪中飘游,不停地改变着三角洲的自然面貌。不同于茵莱湖上的人工浮岛,多瑙河三角洲的浮岛是自然最本真的杰作。在东南亚地区,缅甸人将漂浮的水草、浮萍和藤蔓植物等聚集起来,覆盖上一层湖泥,形成新的“岛”,然后在上面种植蔬菜和农作物。而多瑙河三角洲的浮岛与陆地无异,上面生长着茂盛的植物,下面是一片湖泊,远远看去如同水上花园。

这些浮岛的形成都经历了漫长的过程。

一年四季,多瑙河三角洲几乎都被芦苇覆盖。人站在约3米高的芦苇丛中,身影几乎被淹没,耳边只有风声和水声。芦苇的根茎在水下盘根错节,组成了根系网络。随着时间推移,枯萎了的芦苇残骸又与河流带来的泥沙逐渐积累,沉淀在根茎之间,形成坚固的浮动床层。床层上积累的有机物不断分解,释放出气体,为浮岛注入了浮力。就这样,浮岛在水面上漂浮起来。每当水位升高,浮岛会被水流推向更远的地方;当水位下降,它们又安静地回到湖底或池底,等待下一次的漂浮旅程。

在多瑙河河畔,浮岛是生物的避难所。最先占据浮岛的是耐水植物,它们的根系深深扎入浮岛的有机层。在较浅的水域,芦苇和灯心草依旧是主导,芦苇高大的茎秆笔直而密集,灯心草则以柔软的茎叶在水面漂浮。从外部看上去极具层次感的浮岛景观,都要归功于它们。在深水区,浮岛的植物种类更加多样化。睡莲等草本植物铺展开来,覆盖水面,像是铺上了一层绿色的毯子,白色或粉色的花朵点缀其间。

浮岛的存在不仅对生态系统至关重要,也让当地的居民受益匪浅。