在中国古代机械的发展过程中,欹器是一个非常独特的器物,可以演示重心的变化:它口大底儿小,在自由悬挂时因其重心偏高而呈现倾斜的状态。当它未装水时,其重心偏向几何中心的一侧而倾斜;装一半水时,其重心下降至支点以下而正立;当它装满水时,其重心又高过支点而倾覆。从古代文献中可以了解到,最早有关欹器的记载与孔子有关。由于孔子对欹器的赞扬及其弟子的大力宣传,加上后世学者和匠人的不断研究与复制,欹器的名气不断增长。下面我们就谈谈欹器的身世、内涵和价值。

欹器身世溯源

欹器是一种器形略显怪异却十分有名气的器物,然而很多人并不认识“欹”字。“欹”读作“qī”,有倾斜之意。它的外形与尖底瓶有相似之处,从陶器的发展来看,欹器应沿袭自尖底瓶。

尖底瓶是古人发明的一种陶制容器,可用于取水,但在许多场合中也作为一种礼器。在陕西省西安市半坡遗址中出土的尖底瓶非常有名,属于6000多年前的新石器时代仰韶文化时期。这样的陶器在其他地方也有出土,由于它的尖底形状很是奇特,因此成为仰韶文化代表性的器物之一。

尖底瓶的奇特之处就在于其重心位置。我们知道,若把物体各部分所受的重力作用都集中在一点,这一点就被称为物体的重心。重心位置的高低,直接影响着物体稳定的状况。人们用尖底瓶取水时,就会涉及对重心变化的利用。

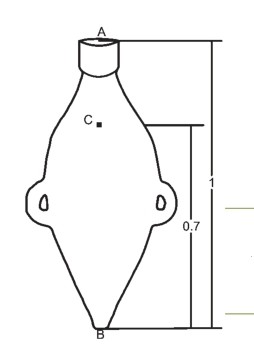

尖底瓶的特征是小口短颈、腹部圆鼓、细长尖底,在腹部的两侧各有一个环形耳;在图中,设尖底瓶高为1,重心C处高约为0.7,略高于双耳的位置。这样设计双耳的位置,会使空置的尖底瓶在悬挂起来时歪斜着;但在取水的时候,可提着瓶子放到水里,因为瓶底尖尖的,入水就比较容易。又由于在沉入水中之后,尖底会自动向一侧倾斜,水则自然地流进瓶内;等到水装到一半的时候,瓶子又会恢复直立的状态。同时在搬运时,由于瓶口很小,水也不容易从瓶子里面溢出来。

由此看来,在水流入尖底瓶的过程中,尖底瓶的重心发生着变化,如果所装的水量适中,尖底瓶就能保持直立状态;如果水装多了,重心就会上移,整个瓶子就会翻倒。古人并无重心的概念,但在经验层面上,似乎已认识到这一概念并加以运用。

孔子眼中的欹器

最早关于欹器的记载是战国时期的著作《荀子》中的《宥坐》篇,其中记载了孔子在鲁庙组织的教学活动。“宥坐”即“右坐”或“右座”,现在习惯写成“座右”,“座右铭”就来源于此。

《宥坐》中的记载是这样的:“孔子观于鲁桓公之庙,有欹器焉。孔子问于守庙者曰:此为何器 守庙者曰:此盖为‘宥坐之器’。孔子曰:吾闻‘宥坐之器’,虚则欹,中则正,满则覆。孔子顾弟子曰:注水焉。弟子挹水而注之,果中而正,满而覆,虚而欹。