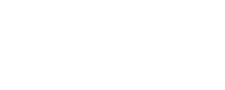

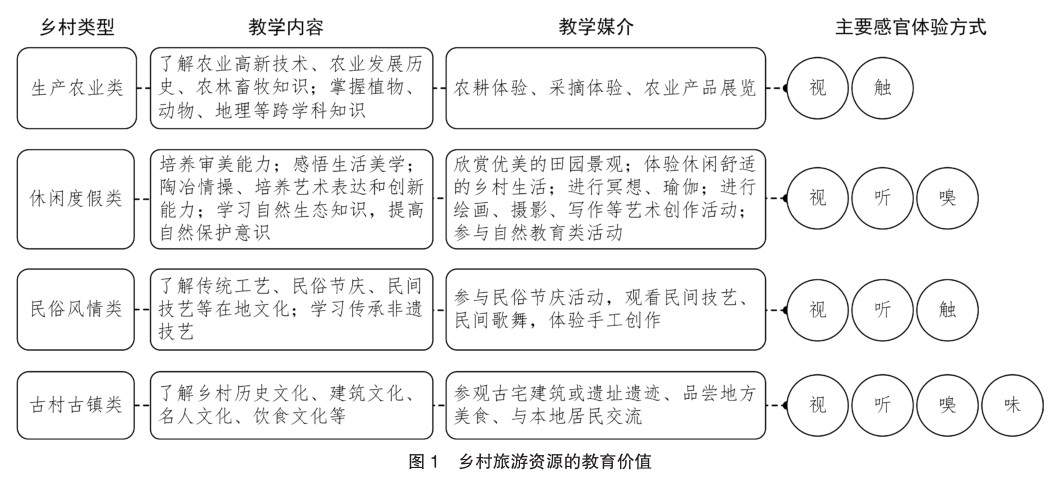

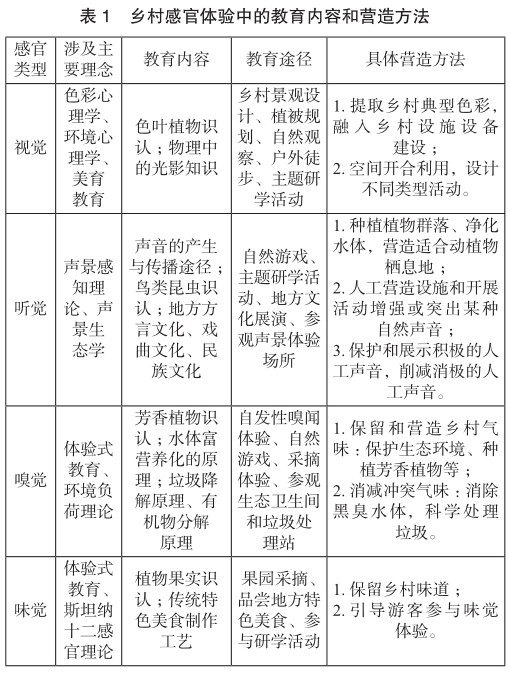

摘 要:文章立足于感官体验理论,选取乡村这一多感官旅游体验的理想目的地进行深入剖析,从五大感官维度全面挖掘乡村旅游资源的感官价值,同时引入教育理念,从五大要素出发,系统分析乡村旅游资源的教育价值。在此基础上,从营造点、线、面结合的乡村景观空间序列和归纳乡村感官体验中的教育内容和营造方法两个层面总结乡村感官旅游的开发策略,并探索乡村旅游教育价值的营造路径。以期最大化地发挥乡村资源的教育潜力,激发地方潜能,彰显地方特色,同时创新乡村旅游体验方式,拓增体验维度,推动乡村旅游与感官体验理念、教育理念相融合,共同推动乡村旅游发展。

关键词:乡村旅游;多维感官体验;教育功能

中图分类号:G71 文献标识码:A

基金项目:南京旅游职业学院2023年南京旅游职业学院校级课题“基于多维感官体验的乡村旅游与自然教育结合路径研究”(2023kyc009);2023年度江苏省教育科学规划课题“基于数字驱动的深度学习型高职智慧课堂教学模式研究”(C/2023/02/14)。

引言

伴随着“农文旅一体化”融合进程的加速推进,乡村旅游不仅成为推动美丽乡村、富裕乡村、健康乡村、宜居乡村和幸福乡村建设的着力点,还是促进城乡融合发展、优化乡村产业结构的重要战略路径。传统乡村是文化遗产的重要组成部分,我国共有8 155个村落列入中国传统村落保护名录,说明乡村特色风貌和文化景观颇具文明价值和传承意义。而感官体验作为旅游者体验最直接、最基础的形式,在体验经济时代逐渐受到旅游市场的青睐。乡村旅游教育价值的挖掘不应局限于传统的观光游览模式,而是更加注重视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉等多维感官体验的设计,让游客获得知识、技能与情感的全方位成长。这种以感官体验为核心的乡村旅游模式,不仅能够提升游客的参与度和满意度,还能有效促进乡村文化的传承与创新,为乡村振兴战略的深入实施注入新活力。因此,深入探索多维感官体验中的乡村旅游教育价值,对于推动乡村可持续发展、构建和谐社会具有深远的意义。

一、国内外研究现状

感官体验起源于音乐家莫雷·谢弗提出“Soundscape”一词,呼吁人们重新认识听觉体验[1]。在感官体验理论的研究上,蒙台梭利在儿童发展研究中提出了“感官教育法”,开辟了感官体验在教育功能上的新领域[2]。实践应用上,国外已将感官体验巧妙融入景观设计之中,旨在强化疗养与教育功能,如构建具有疗愈作用的感官花园、芳香体验园,以及视障人士专用游憩公园等。近年来,国内有关感官的研究则涉及医疗康养、景观设计、旅游创意策划、感官营销、自然教育营地建设等多个领域,可大致归纳为人体健康、景观营建、旅游规划3大方向。尤其在旅游规划领域,研究重点包括感官体验对游客感知的影响、感官体验在旅游营销策略中的创新应用、各类旅游景区景观设计、以及对乡村旅游体验的挖掘等[3-4]。然而,当前的研究大多聚焦于单一的感官维度,尤其是视觉与听觉,而对于嗅觉、触觉、味觉等感官的探索仍有待加强[5]。

进一步聚焦乡村旅游,会发现无论是文旅融合路径的探索、旅游产品的开发,还是旅游营销策略的制订,当前对教育功能的重视与挖掘均显不足。事实上,旅游的教育价值在学术界早已获得广泛认可。乡村丰富的自然与文化资源具备润物无声的教育潜力[6]。张云芳进一步将乡村旅游的教育功能细分为思想政治教育、民俗文化教育、情感意志教育及生态环境教育四个方面[7]。显然,“归于自然”已成为乡村旅游中寻求教育价值的重要趋势。然而,在感官体验的视角下,如何借助多维感官体验来充分发挥乡村旅游的教育价值,并设计出具有前瞻性的乡村旅游开发策略,目前仍是一个亟待填补的研究空白。

因此,文章立足于感官体验理论,对乡村旅游进行深入剖析,从五大感官维度全面挖掘乡村旅游资源的感官价值,同时引入相关教育理念,从五大要素出发,系统分析乡村旅游资源的教育价值。以期彰显乡村旅游资源特色,重塑乡村居民对本土文化的自信。

二、乡村旅游资源的感官体验价值分析

(一)乡村旅游资源概况

我国国土幅员辽阔,纬度跨度大,乡村在全国广泛均衡分布。在新时期背景下,深耕乡村旅游资源,以旅游赋能乡村振兴,成为了助推乡村高质量发展的必然趋势。乡村丰富多样的资源类型也为旅游发展提供了坚实的基础和广阔的空间。从分布上看,乡村旅游资源广泛分布在除极端地形区外的广大农村地区,不仅涵盖了东、中、西部的不同地域,还涉及山地、平原、水乡、海岛等多种地形地貌。从经济角度看,乡村旅游主要分布在东部经济发达地区,但近年来也开始向经济欠发达地区拓展,呈现出更加均衡的发展趋势。在类型方面,我国丰富多样的乡村旅游资源可按成因、属性、特征、开发利用等不同层面划分为乡村自然风光、乡村田园风光、乡村遗产与建筑、乡村产品与工艺和乡村人文与民俗活动等5种资源类型。

其中,乡村自然风光可细分为三类:山地生态资源、水域风光资源、生物生态资源。分别包括山峰峡谷、洞穴,乡村内天然或人工水域,以及动植物资源。乡村田园风光由静态景观如田园风光、林区风光、渔区风光、草场风光,以及动态景观如农业生产类活动组成(捕鱼、采茶、种植灌溉等农耕劳作的场景),充满了浓郁而独特的乡野气息,体现我国悠久的农业历史和多样的劳作形式。乡村遗产与建筑可细分为乡村遗址遗迹、聚落文化、人文旅游地、景观建筑及附属建筑、墓群。不同地域的乡村民居建筑均代表一定的地方特色,给予游客不同的感受。如青藏高原的碉房,内蒙古草原的毡包,黄土高原的窑洞,包括宗祠、寺庙塔等遗址都是乡村发展的历史见证。乡村产品与工艺可细分为风味菜品,农林畜产品及制品,中草药材及制品,传统手工艺品及制品,非遗技艺等。是乡村产品品牌打造的对象,是旅游推广传播的强有力载体。