中国科学院院士、复旦大学高分子科学系教授彭慧胜的实验室里,遍布着各种可穿戴的“充电宝”—可充电的背包、可充电的手提包、可充电的多功能消防服……

可穿戴“充电宝”可能会成为普通人最常使用的可穿戴设备之一。比如将手机放入可充电手提包,半小时左右,手提包就能给一部正常手机充进20%到30%的电量。即使是无人机这样的大功率电子产品,这些可穿戴充电产品也能胜任。

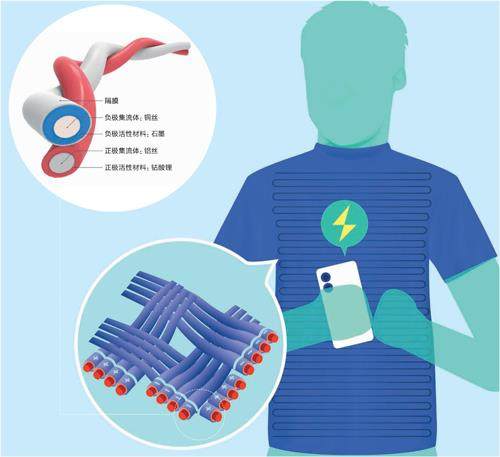

让衣服充电成为可能的,是一种柔性纤维储能电池。这种电池在具备电池本质的同时,也拥有纱线织物的外观和特质,可弯折、可编织。

纤维储能电池通常由三部分组成:涂覆活性材料的具有较强柔韧性的纤维电极、浸润纤维电极的凝胶电解质以及外层包裹的封装层。目前纤维电池的研究者在这三个组成部分的材料选择和结构配置上有多种不同方案,且各个研究团队也在对自己的材料不断迭代。以纤维电极的原料选择为例,常用的电极分为金属材料基电极、碳材料基电极和高分子材料基电极三个不同的大类,而在各个大类之下还有更多的具体材料细分。

眼下,市场上的电子产品的电池大多都是致密的锂型“硬电池”,其刚性结构让电极材料在弯曲、拉伸和扭转等使用场景中易从集流体上剥离,造成储能效果和充放电水平下降。而柔性纤维储能电池具有独特的一维结构,其直径通常介于几十到几百微米之间,轻巧灵活,可以适应弯曲、扭转和拉伸等各种形变。纤维储能器件还可通过低成本的纺织技术编织成柔性透气的储能织物,变成人们的日常衣物。

但如今大多数研究团队仍处于产业化的早期阶段。比如麻省理工大学团队通过热拉伸工艺,研发出了全球最长的一体化柔性纤维电池。然而,该团队所生产的纤维电池需要较复杂的微加工技术,生产条件较为苛刻,生产成本也比较高。

彭慧胜团队研究的纤维锂离子电池目前已经进入了量产前的实验阶段。彭慧胜是最早提出“柔性充电织物”设想的人之一。2008年,其团队就开始研究新型柔性电池系统了,2013年提出并实现了新型纤维锂离子电池,为有效满足智能电子织物等可穿戴设备能源供给需求提供了新路径。2021年,彭慧胜团队解决了聚合物复合活性材料和纤维电极界面稳定性难题,实现了良好编织性能和良好电化学性能的纤维锂离子电池的连续制备,《自然》杂志将这一成果称作“储能领域和可穿戴技术领域的里程碑研究”。2024年该团队又攻克了“如何制备高安全性的纤维锂电池”这个阻碍柔性纤维电池规模化应用的最后一道难题,打通了柔性纤维锂电池从实验室到实用化的“最后一公里”。

彭慧胜是从爬山虎的孔道结构中获得灵感,对纤维电极的孔道结构做出调整,并设计出单体溶液,使之渗入到纤维电极的孔道结构中。单体发生聚合反应后,生成高分子凝胶电解质,与纤维电极形成紧密稳定的界面,从而能兼顾高安全性与高储能性能。

其实在设计柔性纤维电池的整个过程中,从原理、材料、设备到工艺方面的设计,彭慧胜团队都考虑了能否适应规模化生产要求。