出品过多款热门手游、也运营职业电竞战队的游戏公司趣加科技,今年1月发布了一则海外游戏视频设计师招聘广告,意外成为新闻热点。

在招聘说明中,HR错把公司内部会议纪要当作职位描述的一部分且展示在了公开平台,其中提到“发行团队目前人均年龄30.8岁,后续应紧跟年轻化管理,需要更加年轻”。在脉脉等职场社交平台上,这则招聘启事引发广泛热议,认为这是对30岁以上员工的歧视。事件发酵的最后,以趣加科技发布公告,以“未尽审查义务”为由开除该HR告终。

重大失误让HR丢了工作,但招聘方的真实内心OS也被无情展示。趣加对团队年轻化要求的背后,一方面是游戏行业中年轻员工客观上更能理解年轻玩家的需求和喜好,另一方面也对应了人才市场上那个始终存在的敏感问题:年龄。

2024年,小红书上职场博主最热门的赛道之一便是“离职赛道”。“35岁大厂离职”“40岁外企裸辞”“45岁躺平生活”等与年龄相关的职业话题关键词成为流量密码,打工人分享自己在职场遭遇的裁员、晋升受限、被边缘化、求职难等困境,但看完一圈很容易发现,似乎每个阶段都有各自的年龄危机:刚毕业求职难,职场新人觉得事多钱少上升还难,等到有了一定资历变中层,又焦虑自己贵了会被裁……

最近数年,在职场话题中,35岁被描述为职场荣枯线,其中蕴含两层解读:35岁是许多招聘需求的年龄上限,也是许多裁员决策的年龄分界线。

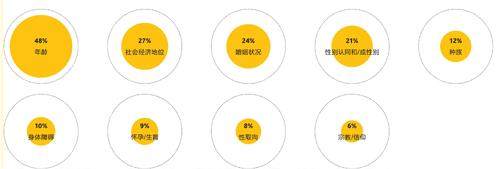

各类职场歧视中,年龄相关占比最高

职场博主叶楠认为年龄不过是公众找到的一个方便量化和传播的关键词,大环境其实正在无差别打击各个年龄层的公司人,而且企业如今的裁员逻辑与过去相比已经出现了很大变化。“早年,外企裁员是从资历最浅、能力最差的开始,但现在民企往往从最贵的裁起,员工是否有足够的性价比,成为企业最看重的部分。”叶楠说。在这个逻辑下,35岁以上的员工自然很容易成为被裁的主体。叶楠认为,如今企业对35岁公司人的要求非常高,从早年一专多能的T型人才,已经上升到如今的两专多能的π型人才,既要有一定管理能力、能带团队,又得是职场专家、能上手解决问题。

公司的人力资源策略转变传递到职场,现象会被总结为经验,而经验的另一面,对应的正是人的焦虑。叶楠没有提到的另一点是,如今信息传播的数量级和路径也与过去不同,而焦虑是最容易被传染的情绪之一。当年龄作为一个职场流量密码被反复使用,人们能从中找到各自的脆弱点,为自己量身定制。

有多年招聘实践经验的资深HR王洲相对乐观,他告诉《第一财经》杂志,每个职位与年龄的关系是需要综合考虑的,当一个职位的供应大于需求时,年龄和员工性价比才会成为主要因素,是一个周期问题。王洲目前在一家业务主要为出海方向的公司担任招聘经理,他表示公司在招聘管理层时对年龄相对宽容,“在任何时期,专家型的人才都是稀缺的,与年龄无关”。

某种意义上,如今的许多职场年龄焦虑和其对应的现象并不是新问题,只是在过去十几年的经济高速增长期被暂时掩盖,因为当时尚有能带来希望的足够增量。如今周期转换,全球性的经济放缓会将问题放大,对每一个亲身经历的职场人而言,则是“由奢入俭难”。

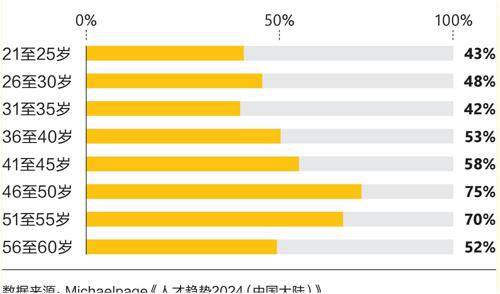

过去1至3年见过或遭遇过年龄歧视的比例

安全感是一种个人情感体验,由年龄引发的职场安全感也一样。焦虑情绪容易传染和传播,却对身心健康和解决问题毫无助益。职场问题就是人生问题,没有标准答案,也不可能有百忧解。《第一财经》杂志在2025年的职场特辑中不打算给出任何安全攻略,而是将目光投向了几个具体的人。虽然际遇各异,但人的感受相通。对照组的意义,就是让我们从中看到自己。

40+

今年是韦玮工作的第20年,他正在尽力克服职场生涯中最严重的一次焦虑。在25岁至35岁的第一个职场10年中,韦玮一直晋升得很顺利。

韦玮毕业于中国人民大学人力资源管理专业,这是当时该学科国内最好的大学,2003年研究生毕业时,韦玮大多数同学都进入体制,如今基本都成了各公司人事业务线的一把手。