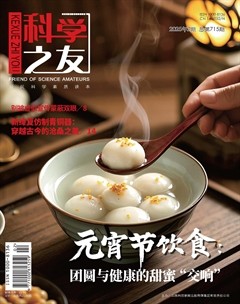

元宵节饮食:团圆与健康的甜蜜“交响”

元宵节,又称“上元节”或“灯节”,是春节后的第一个月圆之夜,承载着中国人对团圆与圆满的深切期盼。这一夜,万户千家灯火璀璨,街巷间飘散着甜糯的香气,一碗碗圆润如玉的元宵或汤圆被端上餐桌,以味觉的温度延续着节日的温情。元宵节不仅是视觉与味觉的双重盛宴,更是饮食文化与健康智慧交融的舞台。从北方的摇元宵到南方的包汤圆,从芝麻的醇香到玫瑰的馥郁,每一颗元宵都包裹着祝福,也蕴藏着自然的馈赠与生活的哲学。

元宵节的起源与文化意蕴

元宵节的历史可追溯至汉代,最初与祭祀太一神和燃灯祈福相关。至唐代,元宵赏灯之风盛行,宋代则发展出“浮圆子”(即汤圆)的食俗,因其形似满月、寓意团圆,逐渐成为节日的核心符号。

元宵节的饮食文化中,“圆”是贯穿始终的主题。元宵外皮柔滑,内馅香甜,象征家庭圆满、生活甜蜜。而灯与食的结合,更让这一节日成为人间烟火的诗意表达。无论是宫廷宴席中的精致点心,还是百姓家中的手作汤圆,食物在此刻超越了饱腹之需,升华为情感的纽带与文化的传承。

舌尖上的团圆艺术

南北风味:摇元宵与包汤圆

从饮食文化的角度看,中国南北方存在着显著的差异。在食物制作工艺上,南北地域间呈现出鲜明差异。

北方摇元宵,是以固体馅料(如芝麻、花生)为核心,裹上糯米粉后通过反复滚动摇出浑圆形状。这一工艺考验制作者的巧劲,成品外皮略带颗粒感,煮后口感劲道。

登录后获取阅读权限

去登录

本文刊登于《科学之友》2025年2期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅