200年前就流行逛街了

明明有20块钱一个的帆布包,有人非要买印着大Logo、售价2 000元甚至20 000元的那只;直播间扯着嗓子倒数“3、2、1”,成千上万人就不自觉地哄抢根本用不着的东西;打工人省吃俭用3个月,就为买一部新手机发朋友圈……

今天,这股熟悉的冲动充斥在生活的各个角落,无论线上还是线下,消费主义织缀的一张弥天大网平均笼罩在每个人头上。你躲得过“3、2、1”,逃不过总要买一次的新手机;忍住了发朋友圈,却免不了为一个成本不足几十元的包支付数十倍的价钱。

品牌、情绪、审美,左右着人们在消费时的多巴胺分泌,“符号意义”参与构建了人与人之间的个性差异和身份标签,完成工具使命。每个人似乎都能为自己刚才的行为找到一个合理依据。

对帆布包的缝制细节不清不楚,对直播镜头外的供应链极其陌生,对一台苹果手机的组装过程更是闻所未闻,这是消费主义得以盛行的原因之一:生产和交易的彻底分离。不再局限于当地小社群的交易,打破自给自足的生活,18世纪末、19世纪初的欧洲和北美,这种分离率先发生,第一批现代意义的消费者也因此诞生。

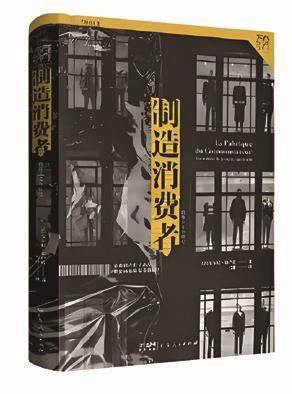

是我们占有了商品,还是商品奴役了我们?幻想自己是消费社会的主人,实则是欲望的奴隶。法国社会学家、作者安东尼·加卢佐,用流畅的文笔和有趣的章节标题撰写的《制造消费者:消费主义全球史》一书,通过回顾过去200年间的消费断代史,为我们系统地描摹了一幅商品拜物教的“清明上河图”。

在百货商店做梦的女孩

长久以来,针对欲望和冲动的消费心理学,常被用于分析现代经济社会中的营销动机,并反向制定促销计划。很少有人从劳动生产力变革与市场形态荣衰的关系入手,将社会变迁与人的消费行为相结合。

法国让·莫奈大学讲师安东尼·加卢佐,因在Coactis实验室主持“消费文化和市场新策略”项目研究,对短短2个世纪大踏步的商业社会由衷感叹。

登录后获取阅读权限

去登录

本文刊登于《商界》2025年3期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅