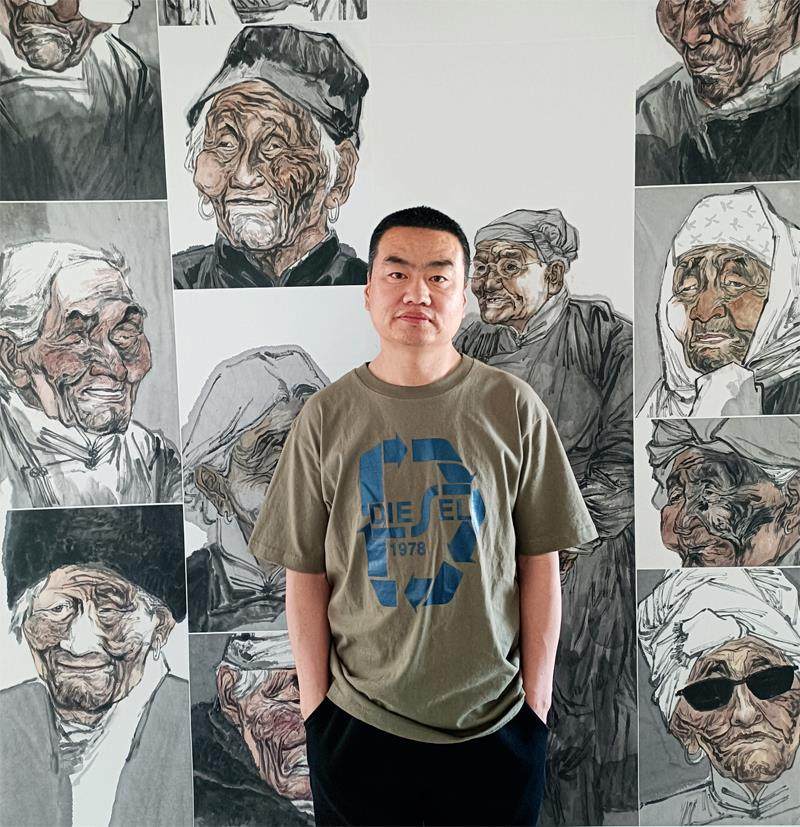

在阴山南麓与黄河交汇的广袤平原上,赵国辉将生命融入艺术的耕耘中,他用丹青笔墨构筑着艺术的精神高原。他以黄河为魂,在宣纸上挥洒出草原的辽阔与黄河的雄浑;他以墨为媒,在水晕墨章间重构东方美学的现代性表达。从内蒙古草原走出的赵国辉,用四十载艺术生涯完成从传统技法传承者到时代精神书写者的蜕变。其作品既承袭了宋元文人画的意境营造,又融入了草原文明特有的生命张力,更在数字化浪潮中坚守着人文精神的纯粹性。

赵国辉在美术与书法领域深耕多年,他以深厚的艺术造诣、独特的创作风格和对艺术教育的执着奉献,在传统与现代的碰撞中探寻艺术真谛。二十载春秋流转,从园艺设计师到教师,从雕塑家到水墨丹青的执掌者,他始终以赤子之心守望艺术净土。镌刻在宣纸上的山水花鸟,是赵国辉对生命的深情告白。

溯源:从敕勒川到丹青路

从草原晨曦到黄河奔涌,从火神山上的昼夜鏖战到辉腾锡勒的牧民身影,赵国辉的作品以磅礴之气与细腻之情,诉说着对故土的挚爱与对时代的凝视。“我与艺术的缘分,始于童年趴在炕头描摹窗花的时光。”赵国辉回忆起最初的艺术启蒙,眼中泛起温暖的光晕。出生于内蒙古河套平原的赵国辉,自幼浸润在草原文化的深厚土壤中。阴山岩画的神秘图腾、黄河船工的豪迈号子、敕勒川的苍茫暮色,这些原始的艺术元素如同基因般融入血脉。

1996年赵国辉考入内蒙古大学艺术学院国画专业,成为他艺术人生的重要转折点。在学院派体系中,赵国辉系统研习了宋元山水的皴擦点染,精研八大山人的孤高傲骨,更在吴冠中“笔墨等于零”的论断中获得思想启迪。这段求学经历为赵国辉奠定了坚实的传统功底,也埋下了创新突破的种子。

“风格是自然流露,无需刻意塑造。”回顾艺术生涯,赵国辉将创作分为三个阶段:青年时期的“无知无畏”、中年的“积淀与反思”、如今的“敬畏与求索”。内蒙古大学艺术学院国画专业毕业后,赵国辉并未立即投身纯艺术领域,而是辗转于园艺设计、雕塑创作与美术教育。这段跨界经历,意外成为其艺术语言的重要养分。早年作品《草原晨曲》以奔放的笔触勾勒草原生机——画面中,牧马人挥鞭的瞬间被定格为一道弧线,背景的朝霞以朱砂与赭石泼洒出炽烈感。这幅入选2015年“内蒙古草原文化节”的作品,充满青春的张扬,却也暴露出技法的青涩。

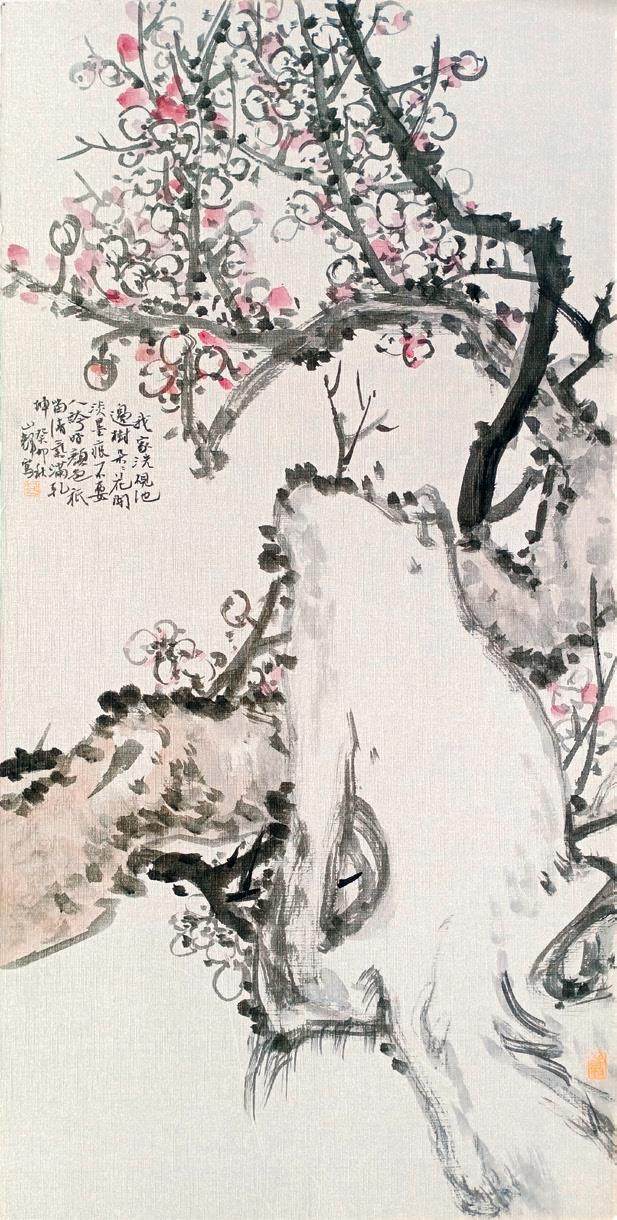

随着时间的推移,赵国辉的创作逐渐转向对本质的探寻。2020年入选“恽南田艺术双年展”的《阿拉善·家园》,以工笔重彩描绘沙漠绿洲中的蒙古包群落。画面中,每一片瓦当的纹路、每一株骆驼刺的形态皆精雕细琢,而远处沙丘的留白则营造出空灵的诗意。谈及这种转变,赵国辉坦言:“年轻时追求‘画得像’,现在更在意‘画得真’。真,不仅是形似,更是对物象内在精神的把握。”

面对“是否推动风格形成”的提问,赵国辉淡然一笑:“我不重风格,一段时期可能又变了。艺术如同河流,河道会改,但水流永远向前。”这种不设限的态度,反而让他的作品呈现出多元面貌。入选2020年“乡风墨韵”全国美展的《中国速度·火神山上十昼夜》,以传统水墨渲染工地夜色,吊车的钢铁骨架以焦墨枯笔皴擦,而工人们的身影则以淡墨晕染,虚实之间传递出人性的温度;《红色草原》手卷则回归矿物颜料的厚重质感,通过层层叠加的赭石与朱砂,再现草原落日熔金的壮丽。

问道:在传统与现代间架桥

赵国辉始终秉持着对传统的敬畏之心,“创新不是空中楼阁,而是站在巨人肩膀上的远眺”。他耗时三年临摹《溪山行旅图》,在范宽的雨点皴中感悟“行万里路”的创作真谛;又以半年之功研究石涛“笔墨当随时代”的艺术主张,最终形成“师古不泥古”的创作理念。

“艺术是生活感悟与阅历的碰撞。我的灵感之源源于生活沉淀与瞬间迸发。”赵国辉的创作灵感,源于日常的积累,也来自某一刻的顿悟。他坦言,灵感并非刻意求之,而是“在自我提升与练习中偶然涌现”。这种“偶然性”背后,实则是数十年如一日的沉淀。早年从事园艺设计与雕塑创作的经历,赋予他独特的空间感知力;深入内蒙古牧区的写生,让《辉腾席勒·候场》《阿拉善·家园》等作品充满鲜活的地域气息。

赵国辉坚守着自己的精神图腾——草原文明的现代性叙事。生长于敕勒川草原的赵国辉,始终保持着对土地的赤子情怀。“每次站在草原尽头眺望黄河,都能感受到文明血脉的涌动。”这种生命体验转化为艺术语言,诞生了《中国速度·火神山上十昼夜》这类兼具时代温度与历史厚重感的作品。