清晨六点多,北京东三环的车流尚未苏醒,王天宇已驱车驶向怀柔。驶出五环外,四渡河村的百年板栗林在晨雾中若隐若现。这条单程两小时的“城乡摆渡线”,他风雨无阻。

站在怀沙河畔,王天宇望着四渡河村绵延的板栗林,思绪回到三年前——2021年12月,北京市委组织部、市委农工委选派了6名驻村第一书记到怀柔区渤海镇进行帮扶,当时在北京青少年网络文化发展中心工作的王天宇被派驻到四渡河村任第一书记。初到村里时,产业的困境、青年的流失、村民的疏离,如同一道道无形的墙。如今,这座京郊小村已成为乡村振兴的活力样板,板栗礼盒远销海外,国际游客慕名探访,青年创客扎根创业。这一切,与这位青年干部的创新实践和破局智慧密不可分。

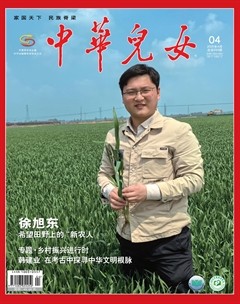

驻村工作结束后,王天宇留了下来,目前担任怀柔区渤海镇综合办公室副主任,渤海所村驻村工作站副站长。从第一书记到村镇干部的三年多实践,这位90后青年干部以“无界思维”重构乡土基因,以创新思维蹚出一条整村运营的振兴新路,用青春热忱为乡村振兴写下鲜活注脚。

破局——从百年板栗树到乡村振兴新赛道

2021年12月17日,当王天宇来到四渡河村时,迎接他的是村委会值班室的单人床、半小时车程外的镇政府食堂、还有村民陌生的目光。从团市委网络中心的键盘声到田间地头的虫鸣,转变远比想象中剧烈。一个问题在他脑海盘旋:“我来这里到底能做什么?”

“他就是来镀‘金’的。”当村民质疑的目光与乡村发展的困局交织成网,王天宇在河岸静坐三天后,找到了心之所向:“既然来了,就不能浪费光阴,要干出点样子!”“乡村振兴不是口号,得让村民看见改变。”

北京郊区散布着两千七八百个村庄,从怀柔区甚至全北京的角度来看,农村发展的困境是什么?如何在山水间寻找发展脉搏,找到北京乡村振兴新赛道?王天宇决心要破个题。

他发挥团干部善于组织活动的优势,以公益活动破冰。王天宇来报到时,村里登记在册的村民有310人,实际常住人口200多人,其中一多半是60岁以上老人,其余的主要是孩子。到岗第二周,王天宇启动渤海公益艺术活动,为村里3-12岁的孩子开设绘画课。大学学习设计专业的王天宇,当起了孩子们的美术老师。与此同时,他不断凝聚一些志愿力量,随着志愿者老师的到来,各种课程丰富了起来,除了绘画、非遗传统文化,还逐渐增设了户外写生、机器人编程、手工制作、workshop、植物认知等内容。王天宇将课堂剪成短视频,通过村委会公众号推送给村民,村民从旁观者逐渐变为支持者,就这样,王天宇点燃了驻村工作的“第一把火”。

他还选出百余件作品,举办青少年美育展,展示乡村启蒙教育成效,同时推荐优秀作品到市里参赛。孩子们的作品走进城市展馆,成为“乡土简历”。现如今“童心港湾”美育课程以每周一课机制开展近300次,已成为附近10个村子孩子们的学习活动乐园。

王天宇说,驻村这两年,孩子们的欢声笑语带给他很大的慰藉。他说,启蒙教育对孩子们的成长起到关键作用。他希望通过“童心港湾”这种教育模式作为启蒙课堂,更好地激发乡村孩子们的感知力与创造力,从更多维度塑造孩子的成长轨迹,缩小城乡在美育方面的差距。他联系艺术机构为获奖作品颁发证书,这些“乡土简历”成为孩子成长的珍贵记忆。

志愿者们的到来,让沉寂的四渡河村响起久违的笑声,但面对四渡河村青年外流、产业单一的困局,还远远不够,如何从板栗和民宿两大传统产业切入,让“老产业”焕发“新可能”,王天宇不断思考摸索,试图找到突破点。

有一次在海底捞就餐时,他想到一个点子:能否借着给村里民宿培训“管家”的契机,邀请海底捞公司的员工来给开民宿的村民讲讲课?他通过饭店店员获得海底捞党建部门的联系方式。