初春时节,宁波,鄞州姜山镇。田间地头渐渐转暖,但气温仍有波动。在完成冬小麦的基础养护、整理各类农机设备之余,汪琰斌肩头的担子并不轻松。他筹备一年的粮食加工厂已经开工建设,即将进行地域特色商品的加工销售,以期通过粮食加工、品牌经营进一步带动周边农户的增收致富。

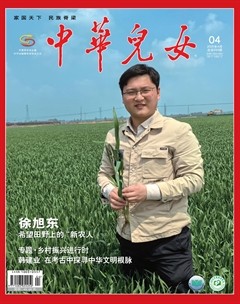

作为宁波市鄞州姜山归本水稻农场负责人,汪琰斌已经深耕农业领域12年。从读大学起,他就想着有朝一日能够扎根田野,耕耘出一片新天地。他在实践中愈加清晰,农民不应是简单的“身份化”,而是要以更加职业的态度、更加敬畏之心来对待农业。他也在身体力行地证明,农业可以是一个“有奔头”的产业。

他先后当选宁波市第十六届人民代表大会代表、十三届浙江省政协委员,在参政议政过程中,充分发挥青年农创客的才智与闯劲。他也是民革党员、全国青联委员、浙江省农创客发展联合会会员,不同身份间,赋予他更加开阔的视角、更深切的责任。从一名“种田小白”,成长为“种粮大户”,再到促进一二三产融合的青年探路者、推动者,他在春天耕耘,在秋天收获。

乘风破浪,勇当农创客

“今年的麦子太差了。”2025年2月中旬,一次技术复盘会上,照看田地的叔叔担心地和汪琰斌说道。

今年初春,忙于粮食加工厂建设的汪琰斌请来叔叔帮忙照看农场里的田地。当时,宁波连日低温,种植小麦时雨水又多,眼前稀稀拉拉的冬小麦,引得叔叔一脸愁云。汪琰斌看过小麦的种植情况后,连连宽慰叔叔:“2月份的肥料吃下去,3月份就会长出来的。”果然,在3月8日这天的复盘会上,地里的麦子长势喜人,一派蓬勃新生景象。

这样的判断与自信,当然非一日之功。

2013年,22岁的汪琰斌大学毕业。带着初生牛犊不怕虎的魄力,他毅然回到家乡宁波,在鄞州区姜山镇陈介桥村承包下900亩田地,建立起归本水稻农场。

“归本”,取回归本心之意。汪琰斌对土地是天然亲近的,虽然他小的时候一直在城市生活、学习,但寒暑假,他常跟着爷爷奶奶、外公外婆回到农村。长辈们看望亲友,他则去抓泥鳅、钓龙虾、抓麻雀……他觉得,在乡间有他向往的美好生活。

在汪琰斌了解了瓜果蔬菜花卉等经济类作物的种植和经营方式后,他选择了更为稳妥的水稻种植。“粮油方面,省里的政策好,有技术培训,粮食也基本卖给国家的粮站,不会有太大的市场波动。”然而,实践起来,却是另一番滋味。

第一年种田,汪琰斌脸皮薄,遇到问题时不敢向前辈请教。远近闻名的种粮大户、全国农业劳动模范卢方兴师傅的农田距离汪琰斌的田地不远,大概五六分钟车程。刚开始种地,汪琰斌只敢跟着模仿卢师傅。“我每天到他的田地去看,他干什么我就干什么,但后来才知道卢师傅的整个种植时间都比我早5天,所以我的整个种植流程也都提早了5天,实际效果就不好。”

插秧季,汪琰斌购买的秧苗一部分因高温烂掉,一部分在插秧时,或旱或涝。面对一片狼藉的水稻田,汪琰斌赤着脚站在田间,五味杂陈。他给农业指导老师打电话,流着泪说:“我觉得自己干不了。”话虽这样说,但他内心不想放弃。还没等他缓过劲,没多久,“菲特”台风来了,稻田被淹了……汪琰斌陷入了深深的挫败感,周围有村民打趣他——“这个大学生不是种粮大户,是种草大户”。

创业第一年,汪琰斌算了算账,赔了10多万。在征得父母同意后,他抵押了婚房,决定背水一战。有了第一年的教训,汪琰斌让自己的脸皮更“厚”一些,他主动向卢方兴师傅请教种植技术,跟着有经验的农人学经验,还通过网络和其他的年轻农人交流。

跟着卢师傅学技术,或上门请教,或语音、图片问询,每当有疑问,汪琰斌不耻下问,成长飞速。他专门在手机上建了一个记录本,详细梳理了每一个技术要点,每一张图片都对应文字注解。这个记录本也成为他的“种田字典”。他还依托农科机构组织的技术交流会,跟着会上的老农、大户学习。“宁波市有很完善的大户培养机制,我头两年很依赖这样的学习机会。每次会期不长,大家讲的是纯实战内容,我跟着学,进步很快。”

为能更好地观察地里庄稼的长势,从2013年下半年起,汪琰斌就住在农田旁一间仓库里。