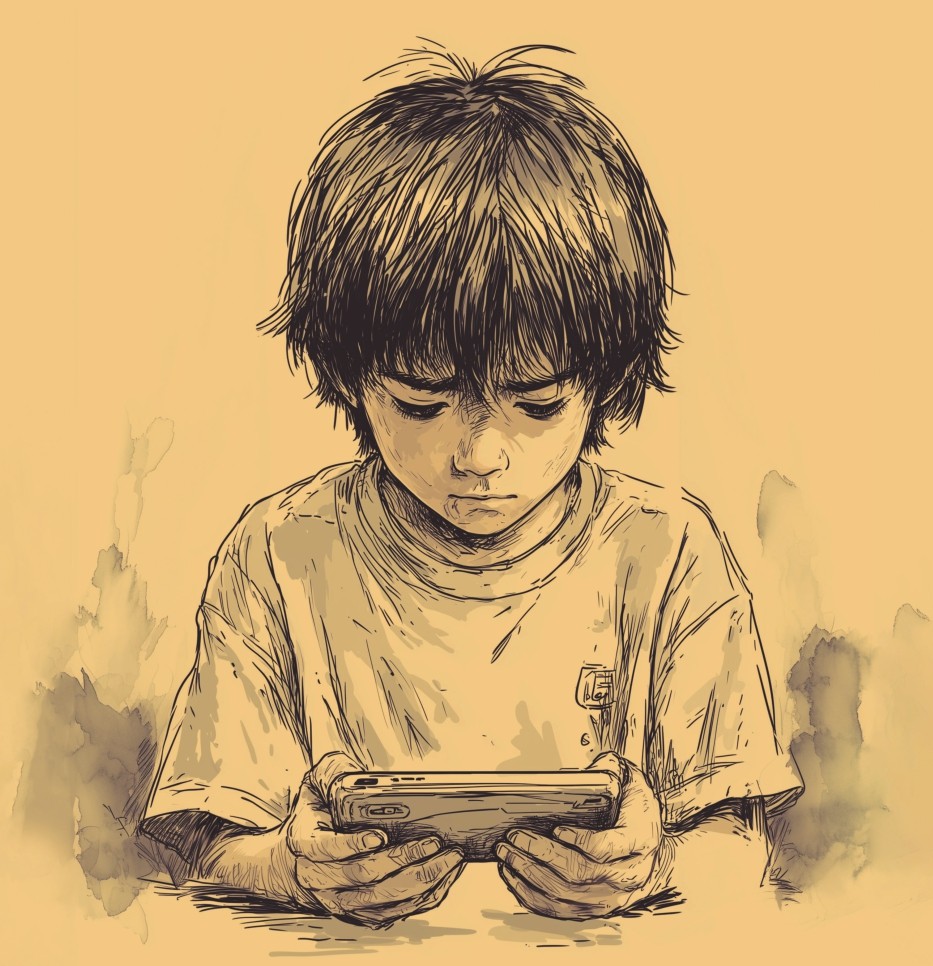

中小学生的“地下手机买卖”,有时候超乎家长和老师们的想象。

刘维是一名小学老师,有一次,他到手机店里换电池,看到一堆不是很值钱的旧手机。

好奇之下,他问老板:“这些五六百块钱的二手手机,谁会买来用?”

老板告诉他,这是卖给小学高年级的学生和初中生用的。他们平时不允许使用手机,有些学生便私底下偷偷存下零花钱,拿来买二手手机。机子价钱不高,即使被家长没收了,学生们也能再换一台。

这段经历,让刘维颇为震撼。日常教学中,他经常跟自己的学生交流,理解电子产品给学生带来的影响,但他没想到,越是严管,手机需求越是强烈,甚至转至“地下”。

外界对类似现象的担忧,显而易见。不久前举行的全国两会,多个提案与手机相关。全国人大代表姚明提议,设立“熄屏24小时”行动,让孩子去体验真实的世界;政协委员洪明基发布视频,希望国家立法,严禁家长给15岁以下的孩子购买和使用智能手机。

该不该禁止孩子用手机?这个争论了十多年的话题,经常热度高涨,却总是不了了之。最近两年,国外也就儿童、青少年的手机和社交媒体禁用法案,展开过激烈辩论。法国、澳大利亚、巴西等国,都已经全面实施。

多年来,政府、机构、学校、家长和其他人都认为,儿童使用智能手机,与欺凌、自杀倾向、焦虑和学习注意力不集中等现象有关。但所谓的“沉迷手机”现象之下,有哪些困境是我们还没看到的?

中小学生的“社交货币”

秦芹是一名公立学校的初中老师,她告诉笔者,日常怎样管理学生使用手机,确实是一个问题。

平时,她所在的学校明令禁止学生带各种电子产品,“工作日不可以玩,只有周末可以”。但是,具体的执行情况,还是看学生的自觉性,以及家长的监督程度。

学校以外,学生的自由度变高了。秦芹知道,学生们使用最多的场景还是刷短视频和玩游戏,有家长跟她反馈,孩子在家里非常“嚣张”,经常会因为手机和父母发脾气,抢手机。即使是班里成绩较好的学生,其家长也会吐槽,学生在家里不够自觉,手机诱惑太大,导致学习松散。

学生在学校违规用手机,她往往会选择先没收,然后和家长商量怎么处理,“还是以耐心沟通为主,手机一般会放到学期结束才归还”。如果是住宿生,则要停宿两个星期作为处罚。

秦芹表示,自己所带的班级不是重点班,学生的成绩和学习习惯相对没那么好,所以手机的管理也难。而且,现在的学生更脆弱了,“老师也不敢硬着来,要察言观色”。

社会新闻里,手机引发的冲突和矛盾并不少见。

2024年,在江西上饶万年县一中学,七名初中生带手机去学校被发现,他们排队站在讲台上,当着同学的面,将手机扔进水桶。

极端案例里的冲突,背后是复杂的现实因素。

首先,手机使用的低龄化,已经是突出的社会现象。

早在2018年,中国社会科学院发布的《青少年蓝皮书》就显示,10岁以下儿童的“触网”比例达到72%,八年前,这个比例为56%。蓝皮书还显示,超过64%的小学生拥有自己的手机。结合近年各机构的报告,这个趋势只增不减。

其次,由此衍生出的手机生态,已经是学生流行文化里的一部分。

刘维发现,即使孩子们平时不会带手机上学,但他们聊到的话题都跟视频、游戏相关。

下课后,他经常看到一群孩子凑在一起,大家聊得最多的是“你玩什么游戏”和“你有没有刷到什么有趣的视频”,这些内容,几乎是孩子们的共同话题。

除此以外,小学生们会以手机里的游戏人物为原型,创造和改编成课间活动的新游戏,而网络上流行的某些段子和口头禅,也会很快在学生们之间流行,成了他们的“社交货币”。

“游戏社交”“手机社交”渐渐成了中小学生建立友谊的方式,但矛盾的是,特定教学场景,却不得不借助手机完成。

秦芹表示,她所在的地区进行了中考改革,其中英语科目的听说部分分量加重,且占比较大,日常训练需要在特定的App上完成。每周末,老师都会布置一定的训练试题,她知道,其实大部分学生都会用手机来完成试题。