远古时期,当人的十指无法满足计算要求时,石子、贝壳、谷物、绳结等都曾被用来辅助计算。随着人类文明的发展和数学计算的日益复杂,一种含有圆珠的方形框盘出现了,这就是算盘。由于思维方式的差异,东西方早期算盘在内部结构和使用方法上都存在差异。数学史大家梁宗巨先生在《世界数学通史》中认为,依照出现时间的早晚和计算能力的先进程度,算盘粗略地可以分为沙盘、算板、嵌珠算盘和穿珠算盘四种。值得注意的是,无论是在东方还是在西方,使用算盘最多的人是受教育程度相对较低的商人。

2007年11月3日,英国《独立报》发表了题为《改变世界的101个小物件》的文章,其中居排行榜第一位的就是算盘。《独立报》对此进行了解释:穿珠算盘使用的最早记录是公元190年的中国东汉。单从(西方)词汇的角度看,算盘(abacus)诞生得更早。在古希伯来语中,该词为“抹去灰尘”的意思;而在古希腊语中,它则指代“蒙尘的板子”。作为数千年历史中众多的算盘形式之一,中国的算盘以其卓越的速度而著称。即便在电子计算器的面前,中国人用右手打算盘仍毫不逊色。算盘之所以重要,还因为在印度—阿拉伯数字流行之前,东西方的数字表达都相对烦琐。以“623459”这个数字为例,汉字表达需要11个数位,罗马数字则需要21个数位,而在算盘上仅需要6个数位即可。因自身的直观性、操作简易性等特征,算盘在运算领域展现出显著优势,进而促进了人类科学技术的进步。

近年来,基于公元前5世纪希罗多德所著的古希腊文献《历史》中记载的丰富数据,部分西方学者推测该著作的作者希罗多德极有可能使用过(嵌珠)算盘。到了13世纪,为了介绍和推广印度—阿拉伯数字,意大利数学家斐波那契还将自己的数学著作命名为《算盘书》,可见算盘在西方使用时间之久远和地域之广泛。16世纪,随着印度—阿拉伯数字在欧洲的流行,欧洲人逐步淘汰了算盘而使用笔和纸进行列式运算。有意思的是,到了17世纪,俄国出现了名为斯科特(schoty)的10珠算盘。这种算盘在19世纪初旅行到法国,后来成为欧洲和中东地区孩童的数学启蒙教具,并在第二次世界大战后被推广到东欧社会主义阵营国家。

在东方,关于穿珠算盘的理论著作在中国汉代已经出现。到了宋代,算盘的使用已经相当普及,如北宋画家张择端的《清明上河图》中就已经出现了与我们现今外形一致的算盘。明代,晋商、徽商等商人群体的出现,促进了算盘以及与算盘相关的理论著作的大批量出现。大约在宋、元、明之际,中国禅宗在东亚的传播以及晋商、徽商等中国商帮迈步域外、扬帆海上,推动和见证了中国算盘向东经朝鲜半岛旅行到日本、向西北旅行到俄国、向南旅行到暹罗(今泰国)的历史。即便在电子计算器流行的今天,算盘仍没有完全退出我们的生活。20世纪60年代,日本、美国、欧洲等地纷纷成立珠算协会并举办年度珠算大赛等,将手打算盘作为训练学生手脑协调和理解数学的重要方式。

商人推崇与文士轻视:中国算盘的冰火两重天

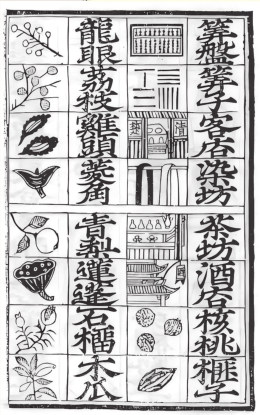

“三下五除二”“二一添作五”“算盘一响,黄金万两”“铁打的算盘,流水的账”“如意算盘”等在民间广为流传的俗语,表明了算盘在汉语表达和商业领域中的巨大影响。算盘,古时也被称为牙筹、盘珠等。学术界倾向于认为中国算盘起源于东汉时期。东汉数学家徐岳在《数术记遗》中总结了当时出现的太一算、两仪算、三才算、珠算等古代算器,其中“控带四时,经纬三才”的“珠算”更接近今天的算盘。北周数学家甄鸾对此有注解:“刻板为三分,其上下二分以停游珠,中间一分以定算位。位各五珠,上一珠与下四珠色别,其上别色之珠当五,其下四珠,珠各当一。至下四珠所领,故云‘控带四时’。其珠游于三方之中,故云‘经纬三才’也。”

用现代汉语来表述,就是为了方便计算,古人把木板刻为三部分,上下两部分是停游珠用的,中间一部分是做定位用的;每档有五颗珠,用颜色来区别上面一颗珠与下面四颗珠;上面一颗珠当五,下面四颗珠,每珠当一;上面的一颗珠领着下面的四颗珠走动,叫“控带四时”,每颗珠都可以在三方之中游动,叫“经纬三才”。