蛇,体圆而细长、有鳞无肢或可有毒的爬行动物,自古与中华民族相伴且情感复杂:一方面,它曾为某些原始部族的图腾,并在传统文化中被视为“智慧、灵动、财富、生命力”兼备的吉祥动物;另一方面,它又如唐代文学家柳宗元散文名篇《捕蛇者说》中所描绘的那般阴险、凶残,以致民间有“见蛇不打三分罪”的说法。

尽管“蛇”的品貌难登大雅之堂,还是有一些地方以蛇为名,只不过这些“蛇”地名数量少、规模小、方位偏。如近代《中国古今地名大辞典》载:辽宁凌源“蛇立沟”产硫铁,江西会昌“蛇山岽”产煤,广东东莞“蛇头湾”设炮台,云南阿迷(今开远)“蛇花口”险要必争,等等。

古人为何会以“蛇”为地名?最早的“蛇”地名是什么?“蛇”地名都出现在哪些地方呢?

山重水复

问世最早的“蛇”地名似应出自先秦典籍《山海经》:“高粱之山,……又东四百里,曰蛇山。”一说即古称“蛇山”的大巴山。再如:“北海之内,有蛇山者,蛇水出焉,东入于海。”今之何在?仍待考据。还有:“浮戏之山,……其东有谷,因名曰蛇谷。”据称“此中出蛇”,当位于今河南新密、荥阳境内,为小顶山与伞盖山之间长约5千米的峡谷。

显然,“蛇”用作地名难堪大任,在今之政区尚未超出乡镇层次,如山东栖霞“蛇窝泊镇”、湖南双峰“蛇形山镇”、山西岚县“大蛇头乡”、河南西峡“蛇尾乡”、湖北咸丰“蛇盘溪乡”;见于村落多些,如辽宁黑山“蛇山子”、安徽潜山“蛇形”、江西余干“蛇塘”、河南渑池“打蛇沟”、湖南洞口“蛇田”、湖南邵阳“蛇湾”、四川泸州“老蛇沟”、陕西安塞“蛇沟村”等。

喜暖好湿

蛇的生存环境既要温湿度适宜,又需山林、洞穴隐蔽,故“蛇”地名多在我国南方,如湖北嘉鱼“蛇屋山”、广西钦州“大蚺蛇岛”;其次,在我国北方相对温湿地带也有一些“蛇”地名,如河北平山“大蛇沟”、甘肃陇南“蛇崖寺”;我国东北、西北大部及青藏高原则罕见“蛇”地名。西北祁连山的乌鞘岭常被误作“乌梢岭”,实则与华东、中南的乌梢蛇毫不相干。

蛇居山、沟,辽宁绥中、河南郏县、湖北巴东、福建长乐、云南昆明有“蛇山”(后者以蛇的别名亦称“长虫山”),北京昌平有“青蛇山”“白蛇山”,福建宁德有“金蛇山”,广东惠州、广西马山有“南蛇岭”;沟谷则有辽宁法库“蛇山沟”、山东莱芜“南蛇沟”、重庆巫山“蛇沟”、四川合江“老蛇沟”、云南昆明“麻蛇沟”、甘肃兰州“白蛇沟”。

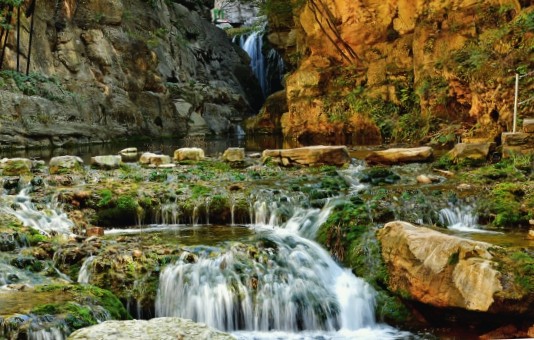

蛇近水源,内陆有福建汀州“南蛇滩”、江西樟树“蛇溪”、湖南怀化“蛇湖”、广东梅州“蛇江”和东莞“蛇头湾”。海域显现其群居性:浙江台州并列“蛇山岛”“蛇腰岛”“蛇尾岛”,嵊泗“虎啸蛇岛”领率“蛇舌礁”“蛇蛋礁”,岱山的衢山岛有岬角“蛇头”、水道“蛇移门”及小岛“外蛇舌山”“蛇舌礁”;福建福清有“蛇岛”“大蛇岛”“小蛇岛”。

亲朋故旧

据说,虚幻之“龙”源于现实之“蛇”,故蛇在十二生肖中紧随“龙”后,并得雅号“小龙”—蛇蜕俗称“龙衣”,粤菜“龙虎斗”之“龙”即指蛇,“蛇”地名也借此丰富,如江西泰和、四川南充“小龙镇”,湖北咸宁、云南开远“小龙潭”,湖南石门“蛟蛇溪”,广西钦州“龙蛇湾”,安徽桐城“小龙山”。