“我是一名从业18年的康复医师,分享心脑血管的预防,中风后的居家康复锻炼,感谢大家关注。”近日,记者浏览直播时注意到,一位认证为“神经康复科曹医生”的主播在科普时,右下角随即弹出购买链接,标注“曹医生推荐款”——某品牌维生素胶囊,售价99.9元/3瓶。然而记者调查发现,该产品实为普通食品,进入其“康复医生小店”,里面还卖护手霜、爆炸盐、内裤等。

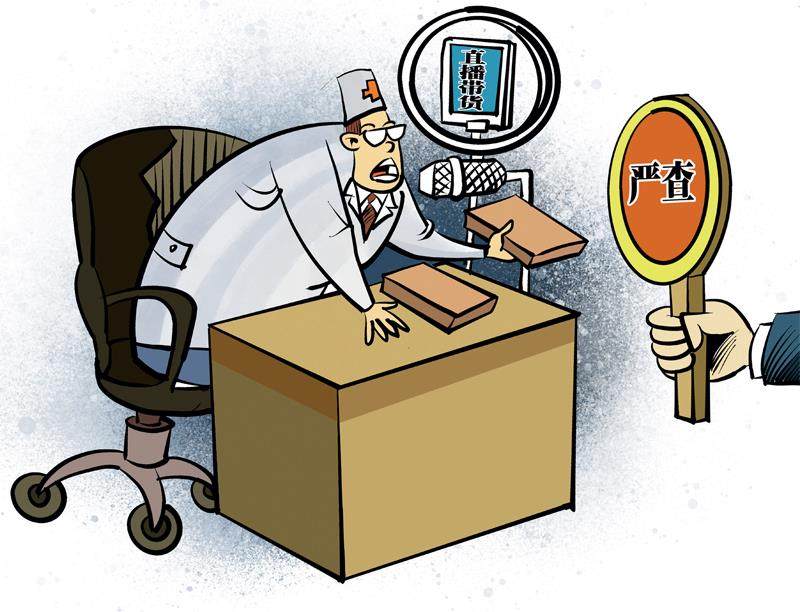

“曹医生”的直播间折射出医生短视频生态的双面性。当医务人员通过动画演示、情景剧等创新形式拆解医学知识时,却有部分从业人员将医疗科普异化为牟利工具,滥用专业权威为商业利益背书。

针对此类乱象,3月底,上海推出全国首个“互联网健康科普负面行为清单”,明确适用对象为上海市各级医疗卫生机构及其工作人员,划定九类负面行为,涵盖禁止以健康科普形式变相带货、与不良记录 MCN 机构合作等内容,为互联网健康科普行为立规。

“擦边球” 让医疗科普变味

2024年8月,某平台被曝出认证的医生博主账号存在非本人直播,以及诱导用户至无资质认证的普通账号私信沟通等问题。

同年,辽宁省某三级医院消化科医师李某在直播中宣称保健品“胶囊”可治疗胃病,隐瞒其非药品属性,推荐涉嫌虚假宣传的“防幽门螺杆菌牙膏”,最终被官方通报。

更荒诞的是,一名网红医生陶某自导自演“深夜抢救喝农药患者”等虚假急救场景,营造“急救英雄”人设,后被平台永久封禁。

从变相带货、认证造假,到编造剧情,本应严肃的医学知识传播,正在沦为流量与利益的角力场。

如何在网络平台认证为医生?据记者实际操作体验,用户需通过“实名认证+手机绑定+内容合规审查”三道基础关卡,且明确限制电商带货、团购营销等商业权限开通,方能进入资质审核阶段。

资质审核,需提交带有科室证明(如胸牌、工牌、官方文件)的《在职证明》以及国家卫生健康委近一个月内的信息查询截图等材料。

某些知名视频平台,仅支持公立医院(除乡镇卫生院、社区卫生服务中心外)医生申请认证,医美类医生仅支持公立三甲及以上。认证标识以“蓝V”或“黄V”形式显示在昵称下方,有效期一年并实施自动年审。