2025年3月23日,春雷初醒的上海前滩31演艺中心大剧场内,第40届上海之春国际音乐节正流淌着跨越世纪的温暖旋律。“爱在春天——曹鹏爷爷和他的孩子们交响音乐会”的鎏金标题下,轮椅上的百岁指挥家缓缓抬起手臂,银发在舞台追光中泛起涟漪,这位用百年生命镌刻下音乐与慈善双重传奇的老人,正以超越生命长度的艺术坚守,续写着中国交响史上最动人的乐章。

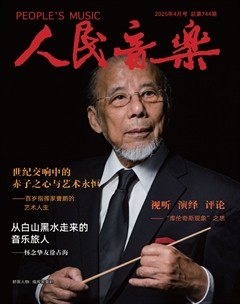

曹鹏,这位中国指挥界的传奇人物,以其卓越的艺术造诣和无私的奉献精神,创下了众多个“第一”。作为中国音乐金钟奖“终身成就音乐艺术家”“中华慈善奖”“全国道德模范”等荣誉的获得者,他的一生是音乐与爱的完美交响。在期颐之年,他依然亲执指挥棒,用一个世纪的时光,谱写着不朽的音乐篇章,传递着无尽的温暖与希望。

试图用区区数千字丈量曹鹏的艺术人生,恰似想用尺牍丈量星河。幸运的是,笔者得以与其家人、朋友深入交谈,通过他们的回忆与讲述,透过三面历史棱镜的折射,或可窥见其艺术人生的精神坐标:在烽火硝烟中高举精神火炬的音乐战士,于国际舞台绽放东方气韵的艺术使者,在人间播撒大爱之光的文化燃灯者。将这些记忆碎片拼合,呈现的不仅是一位指挥家的成长史,更是20世纪中国音乐文化从觉醒到自信的缩影。这或许正是解读曹鹏艺术人生的终极密码——当指挥棒成为连接战火与鲜花、东方与西方、专业与大众的精神火炬,音乐便获得了超越时空的永恒生命。

一、革命烽火中的音乐指挥家:用指挥棒奏响民族觉醒之

在2 0 世纪中国革命的壮阔史诗中,曹鹏以音乐为武器,将指挥艺术升华为民族救亡的精神旗帜。从江阴古城的抗日禁烟音乐比赛冠军,到新四军文艺战线上的音乐战士;从《黄河大合唱》的战场诠释者,到新中国红色电影音乐的奠基人,这段跨越抗日战争与解放战争的峥嵘岁月,铸就了曹鹏独特的指挥艺术品格,更见证了中国共产党领导的革命音乐从萌芽到体系化的历史进程。

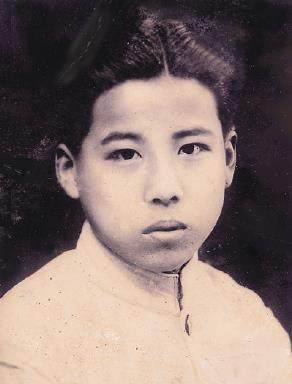

1925年冬季,曹鹏(原名曹灿蕰)出生于江阴,从小就展现出过人的音乐天赋,历经江阴辅延小学、江阴南菁中学,开启了他“通向音乐的人生之旅”。受南菁中学音乐教师胡森林老师,以及陈伟斯引导,曹鹏学习演唱《延安颂》《松花江上》《黄河大合唱》等革命歌曲,阅读进步书籍,从而踏上了投身革命、抗日救国的道路。其音乐认知发生根本转变——从追求艺术美感,转向探索音乐的社会动员功能。

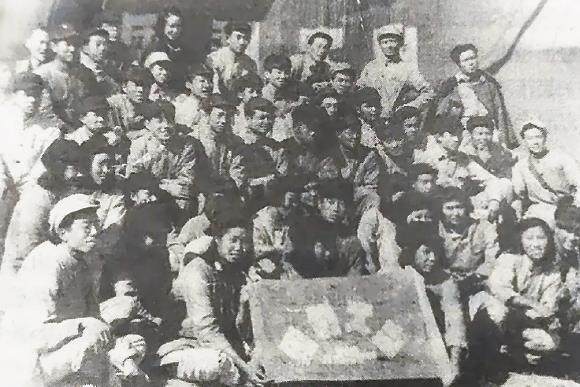

1944年春,不满20岁的曹鹏更名明志,秘密渡江加入新四军。在新四军中,他的指挥才华得到了充分的锻炼和展示,也开启了他与《黄河大合唱》的深厚情缘,他将其誉为“中国的贝多芬《第九交响曲》”。曹鹏曾三次在生死关头渡过黄河,因而,他将乐谱上的音符锤炼成深刻的记忆。每当指挥《黄河大合唱》,曹鹏眼前便浮现当年指战员们勇渡黄河的场面。在随后的艺术生涯中,曹鹏曾多次指挥过不同版本的《黄河大合唱》。其中,最为令人瞩目的,当数2009年在上海杨浦区江湾体育场指挥两万多人合唱《黄河大合唱》。此次合唱活动由青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、河南、山东、上海十地联动,曹鹏任总指挥。

抗战胜利后,曹鹏考入山东大学文艺系音乐班专攻指挥专业,这段求学经历不仅奠定了他扎实的音乐理论基础,更点燃了他对交响乐艺术的毕生追求。在山东大学期间,他遇到了对其艺术生涯产生深远影响的导师章枚。这位受过专业训练的音乐家,在战火纷飞的年代,仍坚持为曹鹏系统讲解贝多芬、巴赫、柴可夫斯基等古典音乐大师的作品,这些艺术启蒙加深了曹鹏对音乐的理解,也引发了他对革命与生活的深刻思考,最终坚定了他“要搞交响乐”的职业理想。求学期间,曹鹏积极参与山大剧团的基层文艺宣传工作,身兼数职:既担任乐队指挥,又作为男高音参与演出,同时还负责剧团舞台装置工作。在艺术实践中,他成功指挥了歌剧《白毛女》的公演,并在此过程中与未来的爱人惠玲相识相知。这段宝贵的经历为他日后驾驭中外经典歌剧指挥奠定了坚实基础,也开启了他辉煌的交响音乐人生。

曹鹏不仅是一位杰出的指挥家,更是一位热忱的革命音乐传播者。他深刻理解革命歌曲在鼓舞士气、凝聚力量方面的重要作用,始终致力于用音乐艺术服务革命事业。在艺术实践中,他不仅成功指挥了《黄河大合唱》等经典革命音乐作品,更积极推广新创作的革命歌曲,甚至亲自参与创作,用激昂的旋律记录革命征程。1947年莱芜战役胜利后,曹鹏指挥首演了朱践耳根据河北民歌《对花》改编创作的《打得好》。这首节奏明快、朗朗上口的歌曲以“打得好来打得好来打得好,四面八方传捷报来传捷报”的欢快旋律,生动再现了战役胜利的喜悦,迅速从华东解放区传唱至全国各解放区,成为记录莱芜战役这一重要历史时刻的珍贵音乐记忆。①1948年,在山东解放区战局发生根本性转变之际,曹鹏与作曲家吕其明合作创作了《军队向前进》。这首由曹鹏作词、吕其明谱曲的作品,以“我们是人民的解放军,我们要胜利前进再前进”的豪迈歌词,艺术地再现了我军从战略防御转入战略进攻的伟大转折,特别是济南战役胜利后的昂扬斗志。歌曲中“过一城又一城,排山倒海,万马奔腾”的壮阔意象,生动展现了人民军队势如破竹的进军气势。②1949年新中国成立之际,曹鹏再次与吕其明、朱践耳合作,共同创作了《人民在欢唱》。这首洋溢着胜利喜悦的作品,成为记录中华民族迎来新生的重要音乐见证,展现了曹鹏作为革命音乐家的赤诚情怀与艺术担当。

新中国成立后,曹鹏投身红色电影音乐事业,先后在上海电影制片厂、北京电影制片厂担任配乐指挥。他参与了《农家乐》《宋景诗》《翠岗红旗》等五十余部革命题材和现实题材影片的音乐创作,以精湛的技艺为新中国电影艺术注入动人旋律。这位在革命烽火中成长起来的音乐指挥家始终以音乐为武器,用指挥棒诠释民族精神,开创了新中国音乐事业新篇章。

二、专业指挥家的国际突破:让中国交响之声震撼世界

若说江阴辅延小学孕育了“指挥幼苗”的艺术萌芽,山东大学点燃了他对交响乐艺术的毕生追求,那么莫斯科柴科夫斯基音乐学院的深造则铸就了曹鹏作为职业指挥家的里程碑。在这座世界音乐殿堂的熔炉中,他系统汲取欧洲古典音乐精髓,将革命年代淬炼的艺术信仰与学院派严谨技法熔铸一体,完成了从战地音乐战士到国际级指挥大师的蜕变,不仅推动中国指挥艺术体系化发展,更让《梁祝》《黄河》等中国交响经典在国际顶级艺术殿堂赢得共鸣,以指挥棒为桥梁实现了东西方音乐文明的历史性对话。

(一)留学苏联,谱写国际传播新篇

1954年,曹鹏作为新中国首批音乐专业留学生代表,赴莫斯科柴科夫斯基音乐学院深造,主修交响乐指挥专业,同时在音乐学院附属歌剧院研修歌剧指挥艺术,师从指挥系主任列·金兹布尔等音乐大师。

据曹鹏回忆,金兹布尔克教授采用严格的“背谱教学法”,他对学生熟读乐谱、理解音乐的要求极为严格,反对单纯追求表面的华丽和哗众取宠,而忽视了对作品内在深度的把握。每一节课都如同一场严酷的考试。教授对所有学生一视同仁,不会因为是中国学生就降低要求。看到苏联同学因未背谱而被逐出教室,曹鹏每节课前夜都会在宿舍的“红角”俱乐部通宵研读背诵总谱,锻炼了吃苦耐劳的学习精神和强大的背谱能力。正是在这种高压环境下,曹鹏领悟到进入指挥系意味着“成熟”,意味着跨入了更高的门槛,意味着已不再是“学生”而是“指挥”。在曹鹏看来,正是当年课堂上这些近乎严苛的要求,成为他70多年艺术生命始终不竭的动力,在舞台上的辉煌,源于舞台下的刻苦努力和辛勤劳动,更源于对艺术严谨、认真的崇高品德。金兹布尔克教授始终以严苛而不失温情的方式推动曹鹏的成长:通过即兴考问(曲式、配器、调性、总谱默记)来锻造其学术根基,推荐公众演出机会以拓展其艺术视野。在学期间,曹鹏通过多维度的学术积累完善其指挥艺术体系:一方面系统观摩穆拉文斯基等指挥大师的排练过程,实地研究俄罗斯学派的专业标准;另一方面积极参与各类艺术实践,在金兹布尔克教授的指导下,最终以指挥罗西尼歌剧《塞维利亚理发师》全剧的两场公演作为毕业实践,为其日后在中国指挥全本歌剧奠定了坚实的基础。

曹鹏的毕业音乐会具有里程碑式的重要意义,其由东西方作品两场音乐会构成。其一为1960年10月5日举办的“中国交响乐作品”专场音乐会,此场音乐会编排了歌剧《草原之歌》、小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》,以及贺绿汀的《晚会》《森吉德玛》和马思聪的《蒙古舞曲》;另一场则于10月7日举行,曲目涵盖门德尔松的《小提琴协奏曲》与维瓦尔第的《命运》序曲。尤为值得一提的是,“中国交响乐作品”专场音乐会,开启了中国交响音乐国际传播的新纪元。

这场音乐会的举办正值特殊的历史时刻:曹鹏留苏第六年、新中国成立11周年之际,恰逢小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》首演次年。当《梁祝》在上海首演的消息传来,曹鹏立即致电妻子要求“速寄总谱”。在乐谱跨越八千公里抵达后,板鼓的配置成为最大难题。机缘巧合下,曹鹏在母校格林卡博物馆发现了一套崭新的板鼓,女馆长的破例出借成就了这段中西音乐对话。在排练过程中,苏联打击乐手创造性地采用双人协作方式,一人击鼓、一人摇板,将中国戏曲的“单档双打”转化为交响化的复调效果。当苏联功勋小提琴家格里希登在“坟前化蝶”乐章中完美呈现越剧润腔时,弦乐声部运用集体“滑指”技法模拟江南丝竹的婉转音韵,让俄罗斯听众真切感受到了东方音乐美学的独特魅力。这场演出不仅成就了《梁祝》的海外首演,更让世界聆听到来自中国的交响乐,其文化意义远远超出了一场普通的毕业音乐会,成为20世纪中俄音乐文化交流的重要见证。以此为起点,曹鹏开启了推动中国交响乐走向世界舞台的艺术征程。他多次率领上海交响乐团、上海乐团、上海民族乐团等艺术团体赴世界各国访问演出,均取得巨大成功,通过小提琴协奏曲《梁祝》、钢琴协奏曲《黄河》、交响乐《智取威虎山》、交响组曲《白毛女》等经典作品的演绎,让世界听到了中国交响乐的独特声音,架起了中外音乐文化交流的桥梁。

(二)归国深耕,构建交响发展体系

1961年,曹鹏结束海外学业归国,先后担任上海交响乐团、上海乐团、上海合唱团指挥。他以系统化引入西方经典交响乐为切入点,通过排演中外经典作品、录制专辑、组织全国巡演等方式,全面推动中国交响乐事业发展。纵观其演出曲目之广博,堪称中国交响乐界的全能型艺术家。

在西方经典音乐领域,曹鹏尤以系统推广俄罗斯学派作品著称。他先后指挥柴可夫斯基《第四交响曲》《第五交响曲》《1812序曲》《意大利随想曲》,拉赫玛尼诺夫《第一钢琴协奏曲》《第二钢琴协奏曲》(1963年与顾圣婴合作),鲍罗丁《在中亚细亚草原上》,里姆斯基-科萨科夫《天方夜谭》组曲,以及肖斯塔科维奇《节日序曲》,展现了对俄罗斯音乐体系的精深诠释。德奥音乐方面,1963年指挥莫扎特《第四十交响曲》,1980年代系统呈现贝多芬《田园交响曲》《第九交响曲》。他还涉猎李斯特《塔索》、肖邦《第二钢琴协奏曲》,并在1980年代持续推广普罗科菲耶夫等现当代作曲家作品。

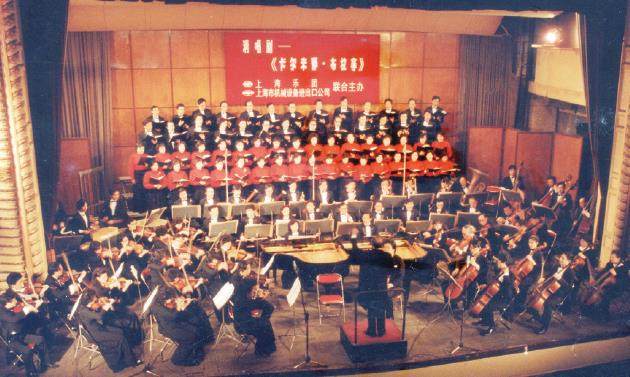

歌剧与芭蕾音乐等领域,曹鹏创造了多项历史性成就:1963年历时8个月排练并首演普契尼歌剧《蝴蝶夫人》全剧,开创中国职业乐团演出西方经典歌剧先例;1964年为古巴阿隆索芭蕾舞团访华演出担任伴奏,指挥浪漫主义喜剧芭蕾《葛蓓利娅》;独幕芭蕾舞《无言的谨慎》、法雅《三角帽》等芭蕾音乐。此外,他还多次指挥莫扎特《费加罗的婚姻》序曲、罗西尼《塞维利亚的理发师》序曲,以及格鲁克芭蕾组曲等不同流派作品。1985年10月,他执棒大型清唱剧《卡尔米那·布拉拿》的中国首演。在国际艺术合作方面,他的贡献更具开拓意义,曾与匈牙利钢琴家佩特里合作肖邦作品,与日本小提琴家西崎崇子举办独奏会。通过跨国艺术实践,他不仅引进西方经典,更推动中国交响乐与国际标准接轨。在《蝴蝶夫人》全剧排演中,他系统训练中国歌唱家掌握歌剧表演体系,为本土歌剧人才培养奠定重要基础。

在推动中国音乐创作方面,曹鹏成就斐然:1962年首演朱践耳交响大合唱《英雄的诗篇》,开创“交响大合唱”新体裁;1965年指挥吕其明《铁道游击队》、瞿维《人民英雄纪念碑》等革命题材作品。他对民族音乐进行交响化改造:1965年将阿炳《二泉映月》改编为弦乐合奏,改编江南丝竹《倒八板》;1964年将新疆乐曲《日夜思念毛主席》改编为木琴二重奏;1965年推出中提琴独奏《山村变了样》。在毛泽东诗词音乐化方面,曹鹏1965年为李劫夫《游仙(蝶恋花)》《为女民兵题照》创作管弦乐版本,1964年指挥赵开生谱曲的《蝶恋花》声乐版。社会主义建设题材方面,1964年演绎《钢花怒放》《公社姑娘》等工业主题作品。改革开放后持续推广中国作品,1992年策划举办“贺绿汀作品音乐会”、1999年举办“难忘的旋律”瞿维专题音乐会等。曹鹏始终注重与演奏家合作:1965年与顾圣婴合作《青年钢琴协奏曲》,1963年与傅聪合作贝多芬、莫扎特的钢琴协奏曲,1964年指导林克汉演绎《洪湖赤卫队随想曲》,探索民族歌剧交响化改编。这些艺术实践构建了中国交响乐从民族化探索到现代转型的完整发展脉络。

在交响乐的录制领域,1993年,曹鹏指挥马可·波罗交响乐团与香港HNH唱片公司合作,完成了《系列中国交响乐作品大全》五十多盘CD,囊括了中国交响乐历史上的首部作品——黄自的《怀旧》,至冼星海、贺绿汀、李焕之、瞿维、罗忠镕、黄贻钧等众多杰出作曲家的创作,为中国的交响音乐史保存了珍贵的音响资料,推动了中国交响乐事业的发展与传播。

三、普及与提高:交响乐的双重使命

(一)全民普及:打破高雅艺术壁垒

曹鹏深知,交响乐作为一种高雅艺术,对于大多数人来说,仍然是一种遥不可及的存在。为了打破这种局面,他毅然决然地走上了交响乐普及的道路。

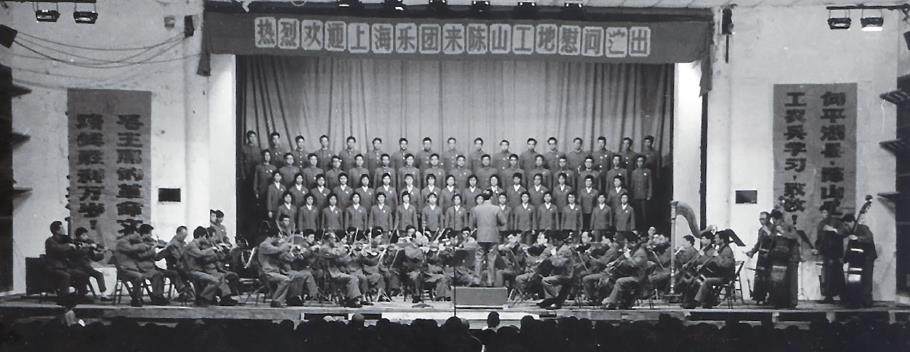

从20世纪60年代开始,曹鹏就开始在上海的各个角落推广交响乐。他深入工厂、学校、军营,用最接地气的方式向普通民众介绍交响乐。他改编战士熟悉的曲调,解析交响乐队配器奥秘;他带着学生用跺脚体验《命运交响曲》的节奏基因;他甚至走进幼儿园,引导孩子们用彩笔描绘出《动物狂欢节》的音符轨迹……据粗略统计,仅在1980至1986年间,曹鹏带领乐团举办了150余场音乐会,听众逾十万,演奏作品涵盖中外古今经典之作。

进入80年代后,曹鹏的交响乐普及工作更加深入和广泛。他推出了“星期广播音乐会”系列,将交响乐与广播电视相结合,让更多的人通过电波感受到交响乐的魅力。他在上海“大世界”举办夏季露天音乐会,连演30场。1986年,应邀指挥福建省歌舞剧院连演24场交响音乐会。此外,他还开展交响乐发展史系列讲座,策划“交响快闪”活动,让弦乐四重奏闪现在地铁站等公共场所,让交响乐真正流淌进人们的日常生活。曹鹏始终乐意与群众打成一片,以音乐搭建沟通桥梁。贺绿汀曾评价他:“曹鹏作为艺术家的独特性还在于他长期致力于音乐同群众沟通。”曹鹏认为,优秀的指挥不仅要面向乐队,更应面向观众。他积极支持“上海交响乐爱好者协会”,甚至开创站票之先河,以实际行动为爱好交响音乐的群众提供方便。

(二)专业提升:锻造业余乐团水准

作为一名教育家,曹鹏深知后备人才培养对交响乐发展的重要性。自1981年起,他先后担任南洋模范中学、上海交通大学等多所院校指挥教授及多个学生乐团顾问、指挥等职务。他秉持“交响乐无业余”理念,坚守“指挥艺术是形易神难、外易内难,追求身、心、手融为一体”的至高境界。

在训练方法上,曹鹏堪称典范。他注重“三心”(爱心、耐心、细心)、“三才”(识才、育才、护才)与“三不”(客席不作客,作风不迁就,质量不让步),倡导训练型指挥,反对表现型指挥(卖弄外在、表现自我)。排练严谨高效,追求细节与整体完美统一。面对“音准、节奏、合作”难题,他编写练习题,创作训练口诀,如“用气息圆润,用耳靠音准,善听才善靠,能靠会靠宝中宝”,还制作“特殊乐谱”辅助音准。同时,他注重提升学生文化修养,启发学生挖掘作品情感并付诸演奏,让学生跳出“演奏音符”,达到“演奏音乐”的境界。

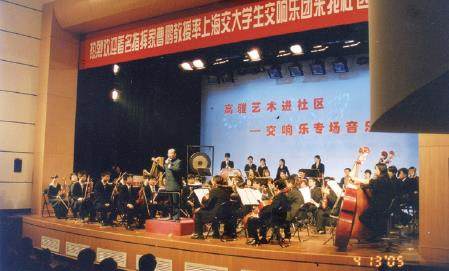

在他的悉心指导下,学生乐团成绩斐然。2001年,上海交通大学交响乐团在他指挥下远赴欧洲,在第十四届世界管乐大赛上荣获金奖;2006年,南模学生交响乐团在维也纳第三十五届国际青年艺术节上夺得第一。

2 0 0 5 年,曹鹏创办国内首支业余交响乐团——上海城市交响乐团。尽管是业余乐团,但他以专业标准要求成员。乐团成员跨越年龄、职业和国籍,在他的精心培育下,逐渐成长为具有相当水平的非职业乐团。乐团掌握众多经典名曲,以“音乐+慈善”理念,举办250多场公益音乐会,辐射听众超100万人次,带动社会各界捐款捐物数千万元。乐团还走出国门,参与国际文化交流,成为上海城市“新名片”。

此外,曹鹏还先后创办上海学生交响乐团、上海城市青少年交响乐团。他注重培养学生音乐素养和综合素质,引导他们理解音乐作品内涵与情感。在他的指导下,一批又一批年轻乐手脱颖而出,成为中国交响乐事业的栋梁之材。

(三)爱心传递:音乐疗愈的社会实践

曹鹏不仅是一位杰出的音乐家和教育家,更是一位充满爱心的社会公益践行者。他用自己的行动诠释着“大爱无疆”的真谛,将爱心传递给每一个需要帮助的人。曹鹏还将目光投向了自闭儿童这一特殊群体。他深知,自闭儿童在社交、语言、行为等方面存在障碍,但音乐却能够成为他们与世界沟通的桥梁。于是,他毅然决然地走上了自闭儿童艺术学习的普及之路。

2008年,曹鹏与女儿曹小夏共同发起了“天使知音沙龙”这一公益项目,专为自闭儿童提供音乐治疗。曹鹏亲自担任音乐总监,带领志愿者为孩子们量身定制音乐课程。他注重培养孩子们的听力与节奏感,耐心教他们分辨音符与和声,引导他们感受音乐韵律与情感。在他的努力下,孩子们不仅学会了演奏乐器,更学会了与他人交流合作,脸上的笑容越来越多,眼神也愈发明亮。

除了日常的音乐治疗课程外,曹鹏还积极组织孩子们参加各类演出与比赛。他希望通过这些活动,让孩子们在舞台上展现自己的才华与自信,赢得社会的关注与认可。在他的带领下,“天使知音沙龙”的孩子们多次走上舞台,用音乐和舞蹈谱写出“爱之交响”。他们的精彩表现不仅赢得了观众的热烈掌声,也让更多的人了解到了自闭儿童的艺术天赋和无限潜力。2021年,在第37届“上海之春”上,曹鹏获组委会颁发的“特别荣誉奖”,并许下让自闭症孩子拥有舞台的心愿。次年,心愿成真,在“关爱自闭症”音乐会上,上海城市青少年交响乐团与“天使知音沙龙”的自闭症孩子,用音乐和舞蹈谱写出“爱之交响”。曹鹏用音乐为自闭儿童打开一扇通往外界的窗,让他们在爱的旋律中拥抱生活。

在本文即将付梓之际,适逢中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念。特别鸣谢曹鹏先生家属及学术友人曹小夏女士、石渡丹尔先生、周国钦先生提供的珍贵口述史料、文献档案及影像资料,其专业支持为本研究的史料建构与论证体系奠定了坚实基础。谨以此文向抗战烽火中成长的艺术先驱致以崇高敬意。

[本文系2020年国家社科基金艺术学重大项目“中国红色音乐文化传播研究”(项目编号:20ZD17)阶段性研究成果;上海市超级博士后项目(2023543)阶段性成果]

① 居其宏《百年中国音乐史 1900—2000》,长沙:岳麓书社、湖南美术出版社2014年版,第179页。

② 吕其明编著《音符里的畅想:音乐文集》,北京:中国电影出版社2022年版,第57页。

③ 曹鹏《曹鹏谈指挥艺术》,上海市南洋模范中学内部出版2014年版,第9-27页。

习译之 上海音乐学院在站博士后

(责任编辑 张萌)