进入新时代以来, 中国古典文学体题材音乐创作,如水浒传主题系列音乐(2021)、芭蕾舞剧《红楼梦》(2023)、歌剧《桃花扇》(2023)等作品的涌现,不仅是艺术家个人创作旨趣使然,更是中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展(“双创”)在音乐创作中的重要体现,是音乐创作“坚守中华文化立场”的实际行动,在一定程度满足人们对具有中国文化特色的音乐之审美需求, 也引发笔者对该题材音乐发展问题的思考。

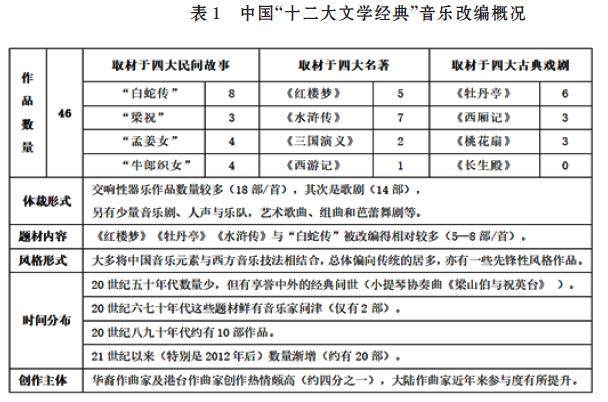

笔者对最能代表中国古典文学成果的“十二大文学经典”的音乐改编/ 创作现状进行了初步整理(见表1),中国古典文学(大中型篇幅)的音乐改编已有一定积累和成绩, 但在数量、质量或者广度、深度、效度上尚有发展空间。总体看,在国内外极具影响力且经受时间考验的中国古典文学题材音乐佳作较少,艺术竞争力较弱,特别是相较于近年来其他领域“双创”的优秀艺术成果,如爆款舞蹈诗剧《只此青绿》(2021)、河南广播电视台取材于传统文化的系列出圈(舞蹈)节目等。那么,新时代语境下,中国古典文学题材音乐改编如何更好地达成创造性转化和创新性发展,更好地满足人们的审美需求? 本文将结合“双创”这一当前重要文艺理念,着重从创作高度、创作维度、发展限度与对策等方面初步探讨中国古典文学题材音乐发展向度问题。

一、创作高度:新时代中国古典文学题材音乐的意义

创造性转化、创新性发展是各有其独特内涵并有机统一的概念。“创造性转化, 就是要按照时代特点和要求,对那些至今仍有借鉴价值的内涵和陈旧的表现形式加以改造,赋予其新的时代内涵和现代表达形式,激活其生命力。创新性发展,就是要按照时代的新进步新进展, 对中华优秀传统文化的内涵加以补充、拓展、完善,增强其影响力和感召力。”二者各有所指与侧重,也存在相互作用、相互依存、相互转换和互为支撑的关系,不可僵化理解。

本文以为,当前语境下,中国古典文学题材音乐创作是把过去时代的经典文学文本(或其元素)进行当代音乐化解读与创作(即“创造性转化和创新性发展”), 是音乐创作根植于中华传统文化的重要方式之一,彰显时代烙印。古典文学题材音乐作品不是纯粹地再现经典文学, 而是将文学经典与音乐融合, 以别于文学的音乐形式丰富古典文学的艺术外延与内涵,以新的形态激活其生命力。它不仅提醒听众注意文学传统, 感知文学中蕴藏的中国人的精神、思想、情感及其中渗透的集体无意识,还借助符合当代审美需求的音乐表达形式,为经典文学注入音乐的诗意及作曲家的个性追求、审美观念、新时代特征与文化精神,有助于丰富当前致力于民族复兴时期人民日益增长的音乐审美需求, 对中国当代音乐创作彰显以下特点具有重要意义:即突出中国(音乐)文化特色、发展中华美学精神、彰显中国文化自信、传承中国传统文化。它是倡导文化自觉、文化自信、增进文化认同乃至提升文化软实力的一条独特路径,“有利于中国音乐文化乃至中国文化整体之推进”(李诗原语),以期参与形塑、反哺中华文化(正如浮士德文学题材音乐之于西方文化的反哺作用),甚至跨越国别、民族、文化,成为世界了解中国的独特窗口,由此呈现别于其他题材音乐的审美、文化、认知、教育功能与意义,以彰显其独特的影响力和感召力。可以说,中国古典文学题材音乐有着其他题材音乐不可替代的别样意义。

二、创作维度:中国古典文学题材音乐创作的立场、内容与形式考量

(一)立场之维:秉持中国化时代化的马克思主义文艺观

一是坚持以人民为中心与走向世界的主辅考量。中国古典文学题材音乐首先应满足国内听众的音乐审美需求,树立为人民/ 听众而作的古典文学音乐改编理念, 并考虑中国音乐听众的多元审美心理/ 期待与审美水平选择改编策略。根据已有的中西古典文学题材音乐改编经验、中国正处于弘扬传统文化和追求创新的语境, 以及当前中国音乐受众的审美水平, 忠实性改编与创新性改编(适度创新)当为中国古典文学音乐改编策略与艺术表达的主导向度。另外,坚持以人民为中心的“双创”导向与适当考量国际听众需求不是对立的(后者为辅), 古典文学题材音乐也应谋求对外交流、走向世界。创新性改编乃至解构性改编在某种程度或能更好地引起国外受众的兴趣。华裔作曲家周龙的英文歌剧《白蛇传》(Madame WhiteSnake,2010)等便是例证。

二是坚持艺术辩证法。中国古典文学并非十全十美,应坚持马克思唯物辩证法、唯物史观与艺术辩证法视之。一方面要避免不加甄别的全盘接受与陷入全盘否定的虚无主义泥淖(特别是解构性改编),应对古典文学加以扬弃,择取至今仍有价值和适于音乐改编的内容。另一方面,应遵循艺术辩证法两股相反(辅)相成力量对立统一的发展变化原则,巧妙设置音乐形象个性中相反(辅)相成的要素(特别是歌剧等体裁),助力达成丰富个性展示与性格/ 戏剧张力呈现,并将音乐形象的典型性与个性统一、传统性与时代性相统一(三种不同改编策略中各有侧重)。

三是坚守中华文化立场与和而不同、文明互鉴的气度。中国古典文学音乐改编(特别是创新性与解构性改编)应尊重经典,坚守中华文化立场,传承优秀的中华文化基因, 吸收国外古典文学音乐创作成果,将民族性与国际性有机统一,以和而不同、文明互鉴的气度处理好改编中的文化价值立场。