洛阳市及其毗邻之郑州、三门峡、焦作、济源、许昌、平顶山等市的部分地区,曾广泛地流布着名为“海神”“十盘”“十万”“吹歌”“社盘” 的笙管乐。俗称虽不相同,但各分支乐种的文化形态高度一致,属同一乐种族,笔者统称之为河洛笙管乐。

河洛笙管乐由农民传习, 与区域内民间信仰关系密切。大部分乐社的乐队编制由“笙管位”“打击位”等两部分构成,呈“二位一体”样态。其中,前者由管、笙、笛、云锣、云板等乐器组成,管为主奏乐器;后者由边鼓、锣类乐器、镲类乐器组成,边鼓为领奏乐器。该乐种所用曲牌大都结构短小,多联缀演奏。音乐风格以典雅、肃穆、庄重为主。

目前, 区域内仅剩不足5 家乐社保持着正常的社会活动。除清泉寺村十盘社外,其余乐社的文化形态均已发生较大变化,其中,表演形态的变异最为突出。目前的学术研究多聚焦于部分乐社的共时样态及传承发展, 很少关注其传统样貌,更无关注该乐种的传统表演形态。本文中,笔者以田野材料为基础,以场域为视角,从视觉形态、奏乐形态、肢体形态等三个维度出发,书写该乐种在传统“上庙”场域中的表演形态,探讨场域与表演形态之间的互动关系。

一、“上庙”场域

场域理论是法国社会学家皮埃尔·布迪厄(Pierre&Bourdieu)提出的社会学理论,由“场域”“惯习”“资本”等三个核心概念构成。“场域”指社会空间,强调“各个位置”之间的客观关系。“场域”内,参与者按照其在长期社会化过程中养成的“惯习”行事。参与者拥有的各种“资本”及其变化影响着“场域”的结构和形态。

“上庙”指村落中的神社及其附设的社火队伍至寺庙中上香祭拜, 是河洛地区清末民国年间最为盛行的酬神活动类型之一。这一时期,人们组建各种神社以行酬神之事。其中,火神社、关帝社、奶奶社最为普及, 影响力最大。神社常附设社火队伍,如笙管乐社、排鼓社、狮子社、高跷社等。社员们以文艺表演的形式参加各种酬神活动。春节期间,区域内大型寺庙均会举办盛大的祭祀仪式。祭祀日前, 一些寺庙的住持会提前邀请附近村落中的神社至庙中共同祭拜。更多情况下,至某个寺庙“上庙”早已约定俗成,无须邀请。例如,关林庙每年正月十三举行“关林朝冢”,周边几十里内村庄中的神社、社火队伍均主动前来“上庙”。人的聚集产生大量的商业机会,因此,“上庙”活动常形成庙会。村落、神社、庙宇、艺人、商贩、观众等“各个位置” 有机地结合在一起, 建构了一幅民间酬神的“上庙”场域。

二、表演形态

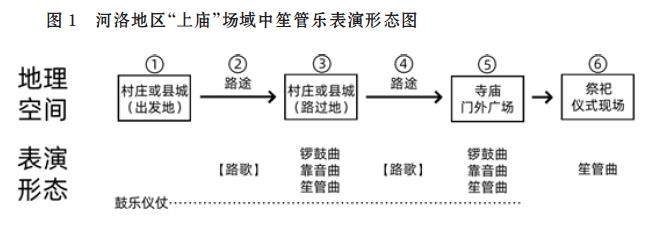

音乐的表演形态是一个比较宽泛的概念。谁在表演,在哪儿表演,以何种形式表演,表演什么,均属于这一范畴。近代以来,河洛地区的笙管乐社常至不同庙宇“上庙”。目的地虽不相同,但场域形态相似,笙管乐的表演形态相对固定,见图1:

由图1 信息可知,“上庙”场域的地理空间可分为六个部分。其中,“上庙”途中常经过多个村庄,因此,“地理空间②+③”常反复多次。表演形态方面,笙管乐队的表演与仪仗队融为一体,呈现出鼓乐仪仗的视觉形态; 艺人们的奏乐程式化, 按照“【路歌】+ 锣鼓曲+‘靠音曲’+ 笙管曲” 的模式演奏;此外,同一支乐队中,手持不同乐器艺人的表演呈现出“动静并置”的肢体形态。三者是“上庙”场域中河洛笙管乐最具特色的表演形态。

(一)庄重的视觉形态

音乐表演不仅是听觉艺术,艺人们呈现出的视觉形态亦是表演的重要组成部分。由“地理空间①”至“地理空间⑤”, 笙管乐队一直由仪仗队护卫前行,且仪仗队中发声物件的“表演”已与笙管乐队的表演融为一体。例如,新中国成立前,清泉寺村十盘社每年春节期间需至村中清泉寺“上庙”,队伍由十盘乐队和仪仗队两部分组成。出发前,仪仗队员先放三响火铳,再敲三次开道锣,之后吹奏马蹄号。马蹄号演奏结束后,队伍前行,十盘乐队开始奏乐。

除火铳、开道锣、马蹄号外,仪仗队还配置有各种旗帜、梢子棍、黄罗伞等。队伍规模可大可小,少则十余人,多则几十人。行路过程中,火铳、开道锣、马蹄号、门旗等位于乐队之前,三角旗位于乐队四周,黄罗伞位于乐队之后,梢子棍散布于队伍的最外围。