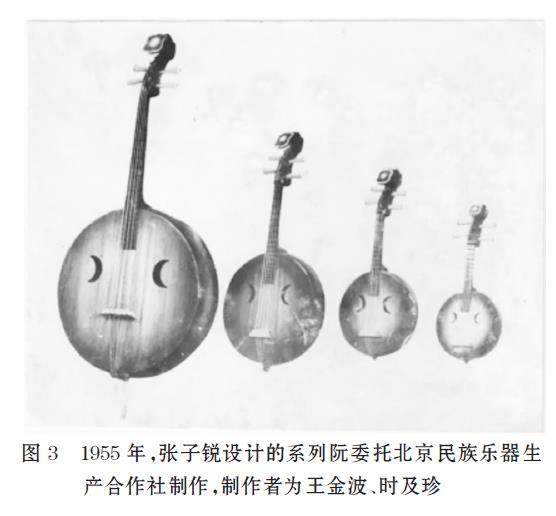

1954 年起,由中国音乐家协会、中央音乐学院民族音乐学研究所乐改小组等指导的全国性民族乐器改革(本文简称“乐改”)全面开启,现代意义上的阮自1955 年产生, 至今已然走过七十个春秋譹訛。阮这一乐器在历史长河中历经数度兴衰,当代对其进行的乐器改革与改良成效显著,诸多学者如石一冰、高舒等都曾对这一过程予以梳理,并给予了较高评价譺訛。不过,当阮直面当下演奏舞台的多元需求,以及自身学科构建与发展的诉求时,持续改良中的阮乐器仍受形制局限,尚有改进空间。在下文中,笔者将以阮演奏者的视角,对其在乐器改革与改良过程中存在的问题进行述评。

20 世纪50 年代, 中国民族音乐事业迎来新的发展契机。彼时,民族管弦乐队合奏尚处萌芽,乐器存在形制杂乱、配套不佳、发音缺陷等问题,中、低音声部乐器匮乏尤为突出。在此情境下,阮的改革被提上日程,旨在契合民族管弦乐团演奏需求,强化中、低音声部表现,提升乐团和声与混响效果。

此次改革堪称全方位革新。形制上,阮被设计为四弦四音、17 品位共68 音位,独奏功能被恢复拓展,音乐表现力大增。音箱摒弃传统底面板共鸣,采用箱体共鸣并开凿音孔, 形成独特耦合振动系统,造就阮音质辨识度,使其与同类乐器区分开来。同时,调整弦长与音箱比例,优化声学性能;重新设计琴杆并配备音品板,助力演奏者精准掌控音准。材质选用上,金属弦取代丝弦,音量与穿透力显著提升,为大型合奏筑牢根基。这场由政府引领、科研助力、各界协同的改革影响深远,为现代阮夯实了乐器基础,同时也为后续专业发展锚定了方向。

50 年代至80 年代,阮的乐改稳步推进,品位、音位持续拓展,高音阮诞生,阮族乐器体系渐趋完备。80 年代后,受阮演奏专业设立与经济体制转型双重驱动,乐改迈入新阶段。

材料方面, 琴体材料由柴木转变为花梨木、檀木等高档红木,提升音色和质感;拨子从合成塑料变为合成纤维(尼龙),产生更柔和、细腻的音色,且更耐用;品的材质也从木质改进为加钢条、尼龙,增强耐磨性,降低噪音,提升演奏舒适度。

结构方面,主要围绕箱体共鸣要素或子系统的结构改进,解决独奏时余音不足、混响声效与音色纯净难以兼顾等问题。尝试改变面板和背板的厚度、弧度,增加音箱内部结构,改变音箱形状和音孔形状、位置,以优化声音传播和扩散。

系弦方式也进行了改良尝试,从音箱底部系弦到尝试黏合缚弦(传统方式),后又恢复底部系弦,这一过程也反映了对不同系弦方式的探索和实践。

然而,此间演奏家、制琴师探索的个性化改革路径,如增加弦数、双层音箱、引入电/ 磁辅助手段等,距攻克独奏难题仍有距离。独奏时,余音短促、音色混响难两全、低把位共鸣衰减、弦张力过大等问题依旧突出。整体来看, 材料改良成果居多,结构改良成效有限,且对阮族重奏和合奏需求回应不足, 当下阮族演奏仍依赖50 年代系列阮, 与当前蓬勃发展的演奏需求脱节,存在声效失衡、音色不协调等问题。

一、演奏需求对阮“乐改”的驱动

在民族管弦乐团架构中,阮肩负中、低音声部重任,中阮音色恬静柔美,常担旋律演奏;大阮发音坚实雄厚,与中阮配合强化旋律饱满度,演奏单音或和弦时增强节奏与气势; 低音阮深沉厚重,夯实和声基础。50 年代阮改革紧密围绕乐团需求,凭借宽广音域、箱体共鸣、科学弦长与音箱比例调整及金属弦应用,直击民族管弦乐团痛点,迅速成为乐团核心乐器。

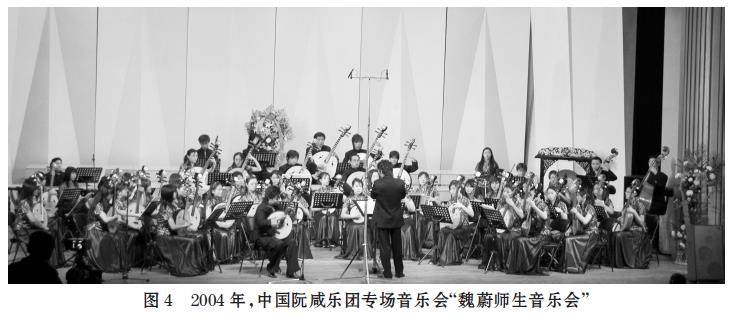

当代阮族重奏与合奏滥觞于1955 年制成的小阮、中阮、大阮、低音阮系列阮,虽为乐团演奏设计,却为阮族重奏合奏奠基,一定程度弥补了乐队中低音声部短板,丰富弹拨乐音响。