几十年来,徐占海在当代歌剧领域,一寸寸垒高自己的艺术殿堂,用心去拥抱时代,在乐坛众多门派、风格的激烈竞争中,坚持不懈地汲取中外音乐精华,钻研创作方法,领悟音乐规律,力求在自己的作品中说出独特的音乐语言,创立属于自己的音乐风格。

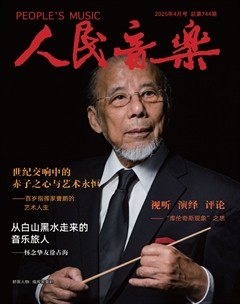

徐占海的作品几乎囊括了国内音乐方面所有大奖:中宣部“五个一工程”奖、文旅部“文华大奖”、中国音乐“金钟奖”。他的创作涉猎京剧、评剧、歌剧、舞剧、清唱剧及合唱、影视音乐作品等。特别是,他的歌剧音乐独树一帜,歌剧《苍原》作为里程碑式的文化启示性探索,对中国歌剧的发展具有积极的推动作用。

徐占海是当代歌剧界颇具代表性的作曲大家。

——题记

一

初春,乍暖还寒。2025年2月15日凌晨三时,占海兄因病西去远行,永远地离开我们。不幸消息传来,迅速在朋友圈蔓延,音乐界人士及各界朋友,纷纷表达痛惋悲悼的心情。我的心里也涌动着哀痛和悲伤,就像有许多话要说,但又不知从何说起,总觉得他还活着,随时会打来电话或发微信……徐占海怀抱一束音乐之光走了,他仿佛还在三好街那个“美啊丽”小馆和朋友们一起畅谈说艺,把酒言欢,音容笑貌就在眼前。

徐占海的离世,让我心里落寞许久。人的一生就这样结束了。我知道,这世间的人最终都要离开,谁也逃不掉这个宿命。人走了,就算有灵魂,飞到另一个世界去,可生者却再也见不到了。呜呼,痛哉!

光阴似箭,翻看旧时老照片,徐占海眼神是那么清澈、透着筋骨,充满活力。往事历历在目,记忆一下子都涌了出来……

我和徐占海有半个多世纪的交往与情谊。20世纪60年代中期,我们同在一个学校里读书,他年长我几岁,我读初中,他上高中。学生时代,我们都在圆自己可望而不可即的音乐梦……1969年,我毕业分配到出版部门从事音乐编辑,他留学校做了一名大学教师。

20世纪七八十年代,我和徐占海交往颇多。1978年,我从春风文艺出版社调入《音乐生活》编辑部,在孙凤举、林成敦手下做音乐编辑。做编辑工作的还有寒溪、张名河与晚些时候调来的韩冰、方萌。他们都比我年长,有着比较丰富的经验,声望高、业务也很强,每个人都独当一面。作为编辑最年轻的一员,我具体负责南北大院(泛指辽宁艺术团体所在地)重点作者的联系、跑腿、接送稿件的任务。

《音乐生活》是一个学术性、专业性的刊物,即便一般联系、跑腿的工作也并不轻松。编辑部通常根据各大版块的中心主旨拟定每个季度的选题计划,然后就栏目和重点写稿人征求编委们的意见,有些重点稿件请主编定夺。我对这种“跑腿”工作特别高兴,身上有使不完的劲。何况,骑一辆自行车来往于大帅府和南北大院之间,实在是一件潇洒、愉悦的事。每一趟跑腿,实际上是对一位又一位权威学者的访问,是听一堂又一堂的“家教”,是吃一顿又一顿的“小灶”。这期间,徐占海对我的帮助很大,几乎每个月我们都在一起畅谈。他对刊物的建设、栏目的设置、重点稿件的确定,都非常具有建设性和启发性。比如:他提议邀请薛金炎教授开设的专栏“音乐博览会”,几年发表下来,引起了国内外很大的轰动。徐占海是我当之无愧的幕后智囊,在我心中,他不是编委,胜似编委。

80年代的《音乐生活》以及它在国内外音乐界的影响,今天怎样评论都不为过。刊物是东北地区乃至全国少有的启蒙渠道和音乐窗口,为对改革开放初期我国音乐事业的繁荣与发展起到重要的推动作用。刊物独树一帜,有自己明确的宗旨和创意,这得归功于以安波、劫夫、卢肃、丁鸣、成敦等杰出主编领导的编委会,以及编辑部一众精兵强将齐心合力的努力。当然,也少不了像徐占海那样的仁人志士,在幕后为刊物出谋划策。我记得,当时刊物要调他到编辑部工作,与“沈音”协商,就是不放,没有谈成。

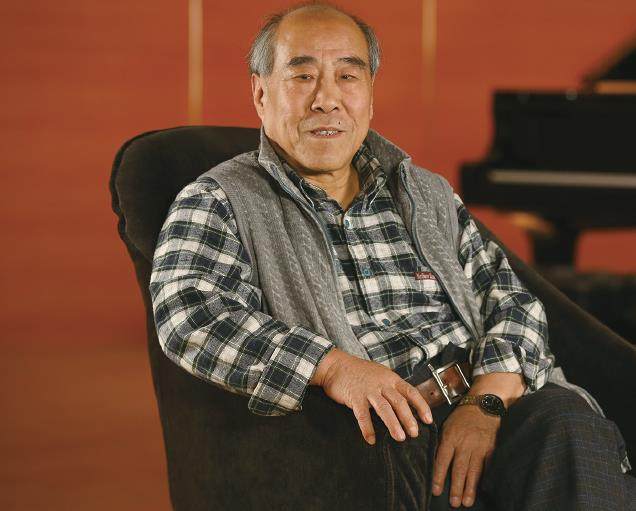

有人讲,徐占海是音乐界的“贾平凹”,是一个音乐鬼才,此话不错。他在音乐领域可谓是大名鼎鼎,但人却毫不起眼。身材不高的他,常着一身休闲装,脚踏一双休闲鞋,高而亮的前额下,一双不大的眼睛,炯炯有神。和人谈话的时候,总是关注着你,手里握着一支烟斗或一支自制卷烟,不时吸上一口,率直中有品格、有原则,创作上不愿用什么框子和定式,学术上从不轻易随波逐流。他处事坦然,是个有思想主见、有人格魅力的人,与人交谈总是那么开心,说到妙处,引经据典,笑声像是从心里蹦出来……徐占海是个洒脱、不修边幅的人。他对于吃穿真是随意到极点,天生的平民意识,让他对物质生活从没有过高的要求。但如果他喜欢什么东西,就喜欢得要命。他不止一次地对我说,他在广州生活了几年,广州的美食、生猛海鲜固然很好,但他更喜欢东北的家乡菜,无论炒菜、炖菜,还是蘸酱菜都别是一番滋味。

再看他的音乐创作,亦是乐如其人。他的不少音乐作品,看似随手拈来,不拘一格,但仔细品味便能感到他的匠心独具。旋律在他设计的框架内生动、干净、灵气斐然,尤其在音乐细节上的巧思,精妙却又不动声色。这是一种素养,更是一种领悟。

徐占海是一个极爱读书的人。即使他的教学或创作时常要工作到深夜,也要从床头的书堆中拿出一册细加琢磨,读后才能入眠。在我认识的朋友当中,像他这样刻苦读书的人实为少见。他读书有两种习惯,即泛读和精读。他认为,只需要了解的书,便匆匆翻过,走马观花;认为十分好看的书,就要反复精读多遍,碰上感兴趣的书,还会在上面圈圈点点,在书的空白处写上一两句批注。他曾拿出几本发黄的手抄小本本给我看,告诉我凡是在阅读中有启迪的、令人一亮的东西,他都要抄录下来。