20世纪80 年代是中国交响乐复苏的重要时期,在经历了长时间的中断后,交响乐逐渐恢复活力,而广大爱乐者的积极参与,成为这一进程中不可忽视的推动力量。在这一历史背景下,上海交响乐爱好者协会于1985 年成立, 并创办了会刊《爱乐者》报,既真实记录了上海交响乐普及的历程, 也成为连接业余观众与专业音乐家之间的重要纽带。《爱乐者》以普及交响乐文化为宗旨,通过评论、读者来信和研讨会等多种形式,搭建了一个开放的公共话语空间, 为非专业观众提供了表达观点和参与讨论的平台。这份由爱乐者主导的民间报纸,不仅承载了艺术传播的重要使命,更彰显出观众作为文化传播协作者的价值。其所体现出的公共性、互动性和批判性实践,为当代艺术传播机制的建构与观众培养路径的探索, 提供了有益启示。

一、《爱乐者》在交响乐复苏中诞生

20 世纪80 年代,随着改革开放带来的思想的解放、对外交流的增加以及人民文化需求的重燃,我国交响乐事业逐渐从低谷中复苏。1979 年10月,邓小平在《中国文学艺术工作者第四次代表大会上的祝辞》中明确提出:文艺要“为人民服务,为社会主义服务”①,为文艺的发展指明了方向。作为全国交响乐标志性文艺院团的上海交响乐团,曾有着深厚的人才积淀和辉煌的演出记录, 但其在这一时期也面临着新的考验。在这个阶段,上海交响乐团重新上演了西方交响乐曲目, 并出现连演满座的盛况。从1980 年开始, 乐团在上海音乐厅举办上海中学生专场普及音乐会②,随后将演出范围扩展至更加广泛的社会群体③,同步举办面向各个社会各阶层人员的交响乐导赏讲座④,使更多人接触到交响乐。

随着交响乐爱好者群体不断扩大,1985 年9月22 日,上海交响乐团团长陈燮阳,借鉴国外优秀交响乐团组建爱乐者协会的经验, 发起成立群众性音乐组织———上海交响乐爱好者协会(以下简称为“协会”)。协会的宗旨是“沟通专业工作者与交响乐爱好者之间的联系、普及和推动中国交响乐事业的发展, 提高社会上欣赏交响乐的水平”⑤。为贯彻“加强联系、推动普及”这两个目标,1985 年9 月29 日, 协会正式编印出版内刊报纸《爱乐者》(创刊名《交响乐爱好者》,第8 期更名为《爱乐者》)。这是上海第一张普及交响乐文化的民间报纸。《爱乐者》迄今已历任四届主编,共计出版262 期, 其发展大致可分为三个阶段: 初创期(1985—1989),明确提出“普及交响乐、宣传交响乐, 提高乐迷的欣赏水平和审美能力” 的办报宗旨,鼓励非专业爱乐者广泛撰稿,确立了以民间声音参与音乐评论的民主化倾向; 拓展与深化期(1990—2014),设立“布衣笔谈”“草根精神”“蓝心素韵”等多个固定专栏,逐步形成稳定的作者群体和编辑机制,建立起较为成熟的批评话语体系,成为上海交响乐文化的重要舆论平台; 融合与转型期(2015 年至今),借助微信公众号等数字媒介,新增“本期报纸”“现场微评”“碟海随想”等栏目,拓展读者互动空间与传播渠道, 逐步形成线上线下融合传播的实践路径。

《爱乐者》的编辑团队主要由业余爱好者组成,有法律工作者、金融从业者和工人等,利用业余时间从事编辑工作。报纸的作者来源广泛,既有黄贻钧、陈燮阳、朱践耳等音乐界知名人士,也有萧乾、赵丽宏等知名作家,更重要的是在协会会员中发掘和建立了一支作者队伍, 通过他们相对稳定且富有个性的供稿,保证了稿件的质量。《爱乐者》在改革开放的大潮中诞生,在爱好者深入参与和艺术家大力支持下, 为上海交响乐团扩大观众群体提供有力支撑。尤其值得关注的是,20 世纪80 年代作为创刊起点, 正值交响乐由低谷走向复苏的关键时期,《爱乐者》在此阶段确立了其公共话语空间的雏形, 展现出普通观众参与文化建构的路径与可能性。

二、《爱乐者》构建公共话语空间

“公共空间”的概念源自法兰克福学派理论家哈贝马斯。他提出,公共领域是社会各界均可参与的话语空间, 其基本特征在于公众能够运用理性对公共社会问题自由发表言论和表达意见。这种空间的建立, 对现代社会公共事业的发展起到了重要的推动作用,并促进了个人自由的发展。报刊等媒介作为开放的公共话语空间, 成为公众参与和表达意见的平台, 并在公共领域中扮演着至关重要的角色。哈贝马斯将报刊称为“公共领域最典型的机制”⑥。在音乐领域,公共话语空间的构建同样重要,它能够激发大众对音乐作品的深入理解,推动音乐作品和艺术的广泛推广。《爱乐报》作为一张专注于音乐的报纸, 通过一系列创新的读者互动策略, 成功构建了音乐领域自由探讨和交流的公共话语空间。

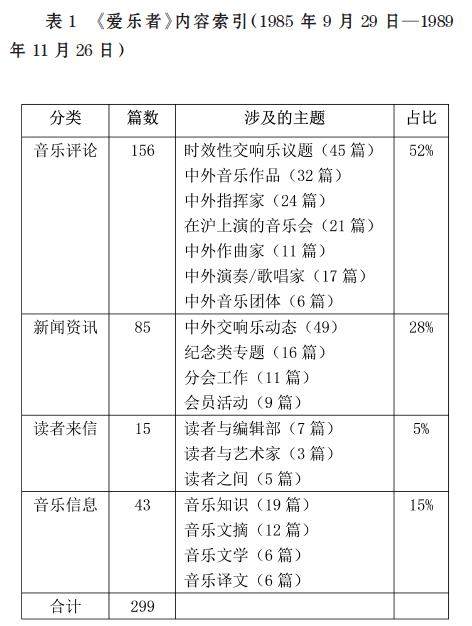

创刊初期,《爱乐者》设置了音乐评论、新闻资讯、音乐信息和读者来信四大版块(见表1),在1985 至1989 年间共刊发299 篇文章。其中音乐评论占52%,成为该报的特色内容,并逐渐形成“敢讲真话、有理有据”的音乐批评风格,得到了音乐界的广泛认可。