遗址剧场沉浸式体验是当下“遗址活化”的文旅活动中采用的主要手段, 如《印象·刘三姐》利用桂林山水展现壮族文化;《长恨歌》在华清宫复现唐朝宫廷生活,结合现代技术重现历史;《魅力紫禁城》运用高科技手段展示故宫的历史与文化;西安的《大唐不夜城》通过复原唐代街景和举办各种文化活动,重现盛唐风貌等。这些项目在一定程度上促进了旅游业并提升受众文化认知。但多以遗址上表演“节目”为主,凸显场地“历史遗迹”的特殊性。而“ 遗址” 剧场化即是将“ 遗址”作为一种新兴的表演艺术空间, 将戏剧表演、音乐表演、视觉艺术、数字技术等与“遗址”本体相结合,为参观者带来沉浸式的体验,形成基于遗址主题展示陈列基础上的一种新的创新性“活化”展览路径。这种新的展示视角形成了参与性的文化体验。在“遗址”剧场化的实践中,音乐作为表演艺术的一部分担任着重要的角色,作品通过其独特的情感表达来增强观众对遗址的情感联结,激发出参观者对遗址文化和历史价值更为感性的思考,从而在情感和认知层面上丰富其参观体验。

一、 康陵遗址与艺术剧场《倾听 · 康陵》

康陵遗址,位于广州小谷围岛大学城,是南汉开国皇帝刘岩的陵墓,具有极高的历史和考古价值。2003年,随着广州大学城建设项目的推进,考古团队在番禺区小谷围岛意外发现康陵遗迹,并经过持续1年的考古工作,确认康陵的真实身份。其在2004年荣获“全国十大考古新发现”,并在2006年被正式列为全国重点文物保护单位,2011年成为广东省首批重要大遗址之一。2016年启动康陵遗址保护利用工程,2019年南汉二陵博物馆开放,康陵遗址为博物馆重要展陈内容之一。① 2022年,星海音乐学院音乐博物馆、南汉二陵博物馆签订合作协议,并启动文物遗址活化项目。

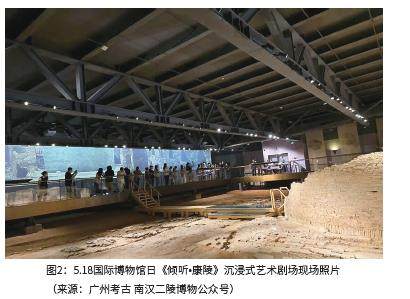

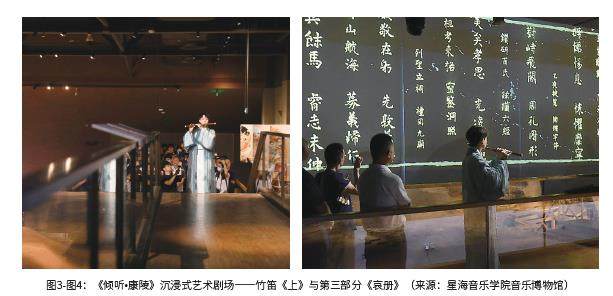

艺术剧场《倾听·康陵》是目前我国在陵园遗址本体内部进行艺术赋能“活化”实践的首次探索。项目由南汉二陵博物馆、星海音乐学院音乐博物馆和广州美术学院视觉艺术设计学院师生共32人协同完成,包括策展创意、项目设计及制作郑敏、曹国媛、孙玉霞、苏漪,以及音乐改编李兆麟和吴达兆,创作李茜、表演郑欣荣和刘亚茹等,视觉场景和数字影像李晓媛、袁若涵、黄钰杭等。《倾听·康陵》以南汉时期的历史为背景文本,作品融合了文物、音乐、文学、朗诵、视觉等元素,结合康陵遗址和出土文物创作视觉素材并以多媒体手段完整呈现的“遗址”剧场演绎形式。由《倾听·康陵》构成的“南汉康陵遗址剧场化展览新模式项目”因其创新性,荣获2023年全国考古遗址保护展示优秀案例;同时该项目被纳入星海音乐学院音乐博物馆文化创新案例内容,成功申报获批为2023年联合国教科文组织亚太遗产中心(WHITRAP)“世界遗产教育创新案例奖”(AWHEIC)。2023年6月10日,康陵遗址正式向公众开放,沉浸式艺术剧场——《倾听·康陵》在遗址展览揭幕仪式上首演。作品以其独特的艺术形式和沉浸式体验,获得业界肯定。2024年,该作品成为康陵遗址常规展览一部分,纳入广州市大学城文旅研学线路中,不仅定期由音乐博物馆志愿者在遗址内面向公众公演,还在日常展览中将作品通过多媒体完整投放,为观众在遗址空间内提供全新的文化体验。2024年6月8日,“文化和自然遗产日”《倾听·康陵》面向大众在遗址公演,同步线上直播时观众人数达到3251人。另外,根据南汉二陵博物馆官方统计数据,2023年1月—6月观众数为107555人,而2004年艺术剧场《倾听·康陵》在遗址公演后,同期为155547人,同比增长44.6%。《倾听·康陵》的成功探索证明跨界融合与高校资源的结合,能够有效地推动文化遗产保护与创新实践,并具有鲜明的示范效应。

二、音乐在“遗址”剧场化实践中的运用

遗址遗迹通常具有深厚的历史和文化价值,这为音乐表演提供了独特的背景和氛围。而当遗址作为创作的主体与艺术协同,需要向参观者形成新的展陈体验方式时,则是一个综合过程。这需要考虑保护利用、历史背景、空间布局、艺术形态、数字技术等多个因素的相互影响和作用,并最终形成最大化的展示效果。音乐作为重要的艺术形式,放置于由“遗址”建构的剧场空间进行创作、表演时,需要创作者、表演者找到与遗址的历史环境和考古文化相近的元素,并以“遗址”为核心对作品进行演绎,在创作过程中音乐将与遗址产生呼应,从而契合“遗址”剧场化作品所要表达的文化意义、历史价值和审美作用。

(一)作品《倾听·康陵》音画结构

康陵整体展示区是一个遗址文化与音画融合的综合性空间,旨在通过沉浸式音画体验让受众感受历史与文化的交融。其主要由玄宫及陵台组成,利用“上盖保护性设施”② 形成一个封闭空间。