一、他的声音绽放于我的人生节点上

1971年,我的中学班主任集合全班同学,举行了一个小型告别会——那个年头少有的仪式。老师把书本合上,神情严肃地对全班同学说:“今天我们只上一半课,下一半改为音乐课,请大家听听自己同学的演奏。”她回过头对我说:“从明天开始,你就再也不用来上课了。你的学生时代到此结束。你是我们班上的第一位毕业生,从此将成为一名光荣的革命文艺战士。你的毕业仪式,就是给全班同学演奏一首小提琴曲。”

同学们没有料到平日低首敛容、谨言慎行的班主任——一位弱小的女老师,竟然大着胆子让我在大庭广众之下演奏一首西方乐曲,更没有料到一向既不突出也不显眼的我,会突然制造一番动静。然而,那天的出格,没人告发,因为第二天我就消失了。

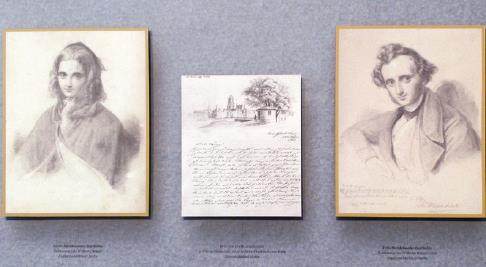

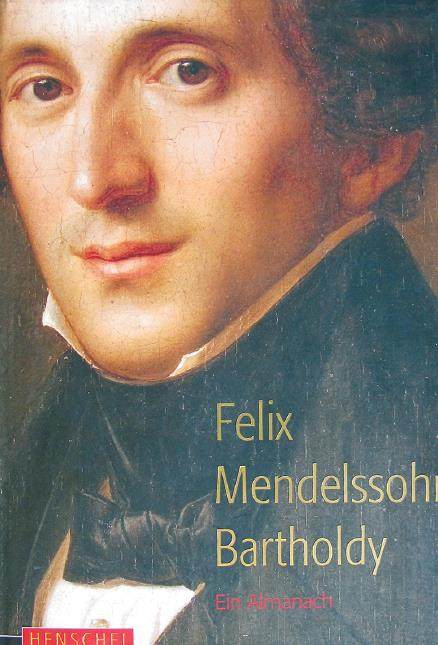

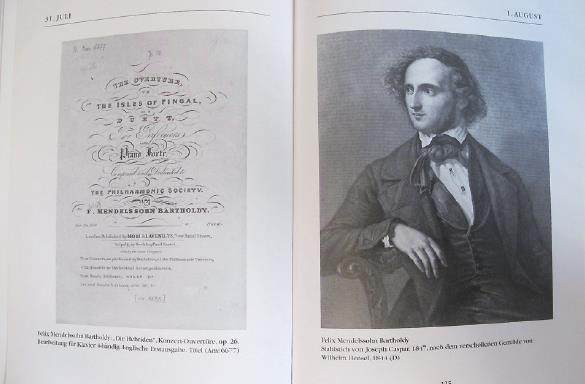

墙壁上贴满革命口号,黑板上挂着高举拳头、怒目仇视的红卫兵像,坑坑洼洼的课桌上涂满染料,课间的大喇叭持续播放“战地新歌”——这样的背景下,我竟然演奏了一首截然不同的门德尔松小提琴协奏曲片段。也许是强烈对比,聆听者分外专注,教室里安静的没有一丝动静。当时还不懂音乐与环境的对比可以产生强烈的吸附力,后来看到大战犹酣、忽然飘来一阵歌声从而令士兵如堕梦境的战争片,才恍有所悟,那天让同学们分外专注的不是因为我的演奏水平而是因为乐曲与背景之间的悬殊。电影《铁道游击队》里简陋的“土琵琶”在微山湖晚霞中徐徐飘动的景象,就是这类造境。废墟上的叮咚可以托举海市蜃楼。

门德尔松《e小调小提琴协奏曲》第二乐章的神奇之处,在于中部双声。作曲家巧妙利用定弦音差,让旋律、伴奏并行不悖。下声部音型回旋,上声部旋律,则像贴着湖面的水鸟,漂浮游弋。一琴一弓,双弦双声;单人单器,双珠合镜。漂浮的双声让同学们目不转睛。他们的惊愕表情让我忽然产生了一点儿忧伤中的狂喜。1971年,凭一技之长,进入剧团,让我与面对上山下乡的同学拉开了距离。门德尔松的忧郁旋律竟然同时承载了一屋子的集体情绪与个体情绪的对立以及两股情绪体现的人生落差。

女老师讲完话后,也用心谛听,一向严肃的老师噙满泪水。那一刻我突然觉得自己长大了,大到可以与老师平起平坐并以一技之长搅动对方感情的程度。一首乐曲因为绽放于人生节点上而支配了我对该曲的评价。冯骥才在《苦夏》一文中说:“音乐情境里已经放进去太多自己的故事。”诗无达诂,乐亦难诂。作品交织经历,构成解读坐标,这是音乐奇妙的地方。当然,门德尔松对我的意义不止于此,还在另外两个坐标上矫正了我的认知。

二、诗学的影响焦虑与音乐的并驾齐驱

我曾练习过四首小提琴协奏曲(自然达不到完整演奏的程度),门德尔松以及、莫扎特《A大调小提琴协奏曲》、贝多芬《D大调小提琴协奏曲》、柴科夫斯基《D大调小提琴协奏曲》。四部作品都是“志烈秋霜,心贞昆玉,亭亭高竦,不杂风尘”① 的佳作。许多人评价门德尔松的协奏曲带点“女人味”,这一点或许大多数音乐家也都认同。耐琢磨的东西,好像不能太甜。当然,“甜”不光指风格,还有个人感受。我的解读是把现实感受的苦与甜裹了进去,“甜蜜”感大不一样。虽然贝多芬、柴科夫斯基更“耐听”,但唯有门德尔松在生命中发挥过特殊作用,所以情有独钟。心仪不仅是因为它被列为四大小提琴协奏曲(还有贝多芬、柴科夫斯基、勃拉姆斯)之一,也不是因为人生转折点上的拉风效果,还有另外两个方面的启迪。

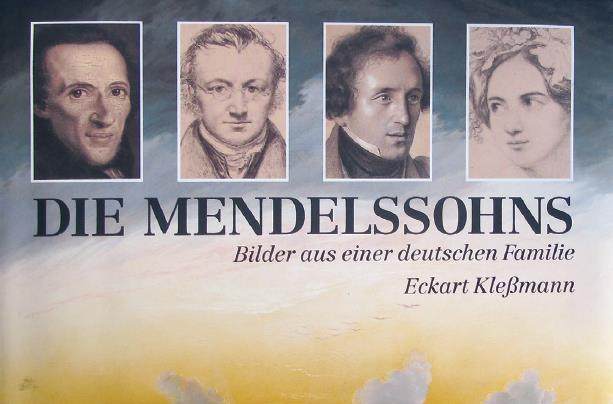

如果把文学界讨论崔颢《黄鹤楼》写得太出色,逼着李白绕道而作《凤凰台》的话,那么在器乐语言上音乐家的做法好像与文学家大相径庭。四大协奏曲,各具千秋,体量巨大,语言丰沛,没有哪一首可以相互替代。作曲家绝不会因为前人写过协奏曲而畏葸不前,更不会因为前人捷足先登而改弦易辙。诗学上的“影响焦虑”在音乐上还真不起太大作用。音乐不同于词章,不会因题材、体裁,甚至曲名重复,绕道而行。相同体裁——协奏曲、独奏曲;相同乐器——钢琴、提琴;相同曲名——夜曲、序曲,接踵而至,迎头而上。贝多芬的小提琴协奏曲绝对找不到莫扎特小提琴的语言,门德尔松的小提琴也绝对找不到贝多芬的痕迹,柴科夫斯基协奏曲排浪般的冲击力,“力拔山兮气盖世”,更找不到贝多芬的影子。四首协奏曲第三乐章的快板主题,个个叫绝;第二乐章的慢板主题,阕阕冠绝。

乐器相同,体裁相同,风格境界,全然不同。“体无剩义”好像不影响作曲家,没有人把前人写过同类的先例当回事儿。