中科院团队发现新化石将鸟类起源时间提前两千万年

鸟类是地球上最为成功的脊椎动物类群之一,从南极到北极、从海洋到沙漠,几乎遍布地球的每个角落。它们的飞行能力、独特的羽毛结构以及高度适应性的身体构造,一直是科学家们孜孜以求研究的对象。然而,关于鸟类是如何从恐龙演化而来,尤其是它们是在什么时候获得这些特征的问题,始终充满争议。

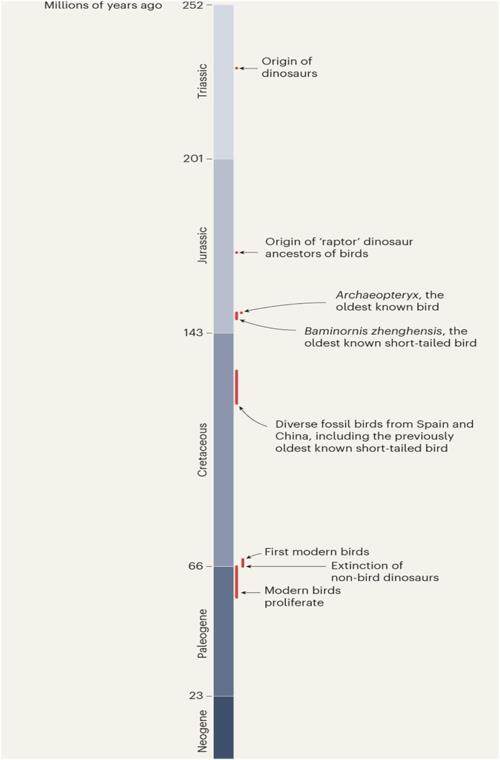

自1861年德国巴伐利亚石灰岩采石场发现第一具始祖鸟化石以来,这个距今约1.5亿年的物种就成为了连接恐龙和鸟类的重要化石证据。始祖鸟既具有羽毛和翅膀等鸟类特征,又保留着爬行动物般的长尾和锐利爪子,完美诠释了达尔文所说的“过渡形式”。然而,在此后的160多年里,除了始祖鸟之外,科学家们一直未能在侏罗纪地层中发现其他确切的鸟类化石,这使得鸟类早期演化的历史长期处于模糊状态。

近日,这一历史空白终于被打破。中国科学院古脊椎动物与古人类研究所王敏研究员团队在英国《自然》杂志上发表最新研究成果,报道了他们在中国福建省南平市政和县发现的一种新的鸟类化石——八闽鸟。这一发现不仅填补了鸟类早期演化历史中的重要空白,还大幅改写了科学界对鸟类演化进程的认知。

这具保存完好的八闽鸟化石出土于距今约1.49亿~1.5亿年的地层中,与德国的始祖鸟年代相近。通过对化石的详细研究,该团队发现这是一种体型娇小的鸟类,估计体重为140~300克,大约能放在人的手掌中。八闽鸟展现出了一系列令人惊讶的特征组合:它具有现代鸟类才有的短尾,尾椎骨融合成尾综骨;同时,其肩带和骨盆的构造也显示出与现代鸟类相似的特征。

登录后获取阅读权限

去登录

本文刊登于《海外星云》2025年2期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅