【关键词】智能电网;多能源协同;优化策略;能源建模;预测技术

引言

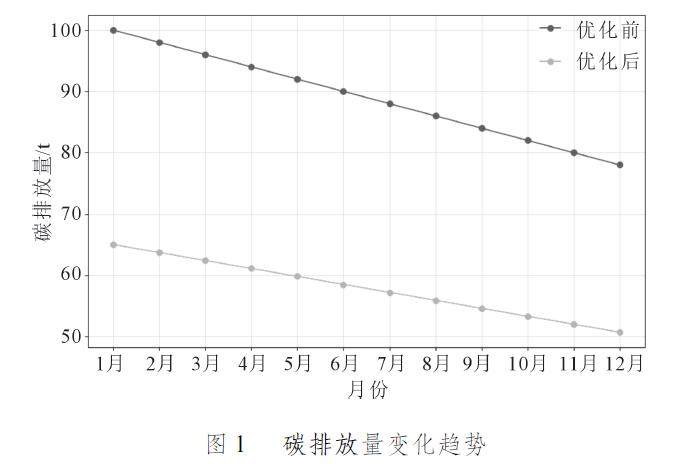

随着全球都在推动能源转型,环保要求也越来越高。智能电网作为现代能源系统的关键,需要实现多种能源的协调优化配置。它既能整合传统能源和可再生能源,又通过信息技术提升能源利用效率,实现精准调度。多能源系统虽然优势明显,但也面临不少难题,比如能源波动性强、供需匹配困难等。要解决这些问题,关键在于研究多能源协同优化的技术和方法。这不仅有助于提升电网运行效率,还能降低成本和碳排放。此文将重点介绍智能电网中的多能源协同优化策略,包括能源建模、预测技术、协调控制和优化算法等核心技术的应用。同时,结合工业园区微电网的实际案例,分析这些策略的实施效果,为智能电网的未来发展提供参考。

一、智能电网架构与多能源系统概述

(一)智能电网的架构

智能电网的核心可以概括为发电、输电、配电和用电四个关键环节,它们通过现代信息技术实现高效协同。在发电端,它整合传统能源和可再生能源,通过智能监测和控制技术,使发电更稳定、高效。输电环节采用特高压和灵活交流输电系统等关键技术,能够将电能从远方大容量安全高效地输送到需要的地方。配电环节则更加灵活,采用智能配电网络、分布式能源管理和微电网等技术,根据不同区域的用电需求,实现精准供电。在用电端,智能电表和家庭能源管理系统让用户从被动用电变为主动参与。比如,用户可以根据电价变化调整用电时间,既节省电费,又帮助电网平衡负荷。这四个环节通过实时数据共享和动态调整,形成一个整体:发电侧根据用电需求优化发电计划,输电侧和配电侧协同调配电力资源,最终为用户提供稳定、高效的电力服务[1]。

(二)多能源系统构成

智能电网就像一张大网,将各种能源都连接在一起。太阳能是清洁又可再生的能源,分布广泛。它能通过光伏和热发电的方式接入电网,无论大型系统还是小型系统都能灵活接入,并依靠储能设备稳定输出。风能资源丰富且无需燃料成本,在沿海、高原等地区,风力发电机高效运转,产生的电能经过升压后即可并入电网,通过储能和预测技术有效平抑波动。水能能量密度高且具备调节能力,河流中上游的水电站承担主要供电任务,远距离输电也完全可行。传统能源目前仍是主力,但环保技术持续升级,以减少污染并提高效率。生物质能实用性强,可将垃圾转化为能源,适用于城乡地区,尤其是热电联产模式应用广泛。地热能供应稳定,地热电厂和地源热泵各有其应用优势。海洋能潜力巨大,潮汐发电、波浪发电等技术适合沿海地区应用。各种能源搭配使用,加上智能电网,未来能源结构会更绿色高效。

二、多能源协同优化的关键技术

(一)能源建模技术

在多能源协同优化里,能源建模技术是关键,主要是将各种能源的特性以及影响因素都准确地描述出来。以太阳能发电为例,需要建立一个模型,把光强、温度和发电效率之间的非线性关系搞清楚,如公式(1)所示:

Psol=f(I,T)(1)

其中,Psol为太阳能发电功率,I为光强,T为温度。风能发电需要关注风速和风向怎么变,这些变化会影响发电量,可以用威布尔分布这样的统计模型来描述。对于传统能源发电,像煤、气这些燃料,要搞清楚燃烧效率、成本和发电量之间的关系,用多元回归模型来建模。在能源需求方面,需分析居民、商业、工业等不同用户的用电规律,通过时间序列分析来预测负荷,还得考虑需求侧响应,建立负荷调整模型,这样才能让供需平衡,达到优化的效果[2]。

(二)能源预测技术

在可再生能源预测中,太阳能发电预测要用到气象卫星数据和数值天气预报,结合起来建立短期和长期预测模型。例如,用反向传播(Backpropagation,BP)神经网络模型,它的预测输出公式如式(2)所示:

Psol(t)=f(W·X(t)+b)(2)

其中,Psol(t)为t时刻太阳能发电预测值,W为权重矩阵,X(t)为输入特征向量,b为偏置项。