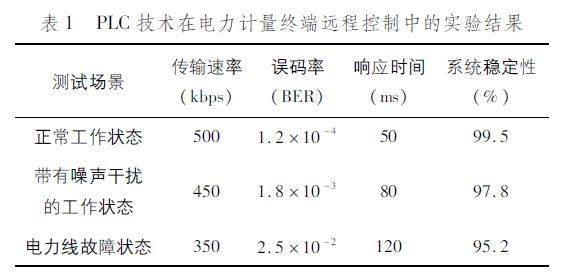

【关键词】电力载波技术;电力计量终端;远程控制;误码率优化

引言

当前电力系统计量与通信体系的结构性矛盾在远程控制领域尤为突出。现有通信技术在带宽利用率、抗电磁干扰性能及经济性方面存在技术瓶颈,难以满足智能电网对终端设备数据实时交互的严格需求。随着分布式能源的规模化并网及用户侧双向互动模式的普及,电网通信网络面临双重技术挑战:既需要确保电能质量监测的可靠性,又必须满足需求响应控制的时效性要求。电力载波(Power Line Carrier,PLC)技术利用电力线作为介质,通过信息耦合传输,展示了在解决这些工程难题中的独特优势[1]。本研究聚焦于PLC技术在电力计量终端远程管控中的工程化应用瓶颈,深入剖析其物理层传输特性与协议层协同机制,并通过构建多维测试框架来验证所提技术方案的工程适用性。

一、PLC技术原理

PLC技术依托电力线介质的信道复用能力,通过电磁耦合方式实现高频信号与工频电能波形的共线传输。其物理层结构主要包括三个关键功能单元。

(1)信号调制模块:采用多维编码与正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)技术,将可用频谱划分为一组正交子载波。各子载波通过正交幅度调制(Quadrature Amplitude Modulation,QAM)构建复合调制信号,以提升频谱利用率与调制效率。

(2)信道耦合模块:配置带通滤波器,将2~30 MHz高频信号与50 Hz/60 Hz基波实施时域叠加,依托电力线分布参数特性实现高频能量的有效注入与传输[2]。该过程需考虑阻抗失配、驻波及高频信号泄露等因素对通信质量的影响。

(3)接收与重构模块:接收端采用最大似然估计方法抑制多径衰落引起的符号间干扰,并通过循环前缀补偿技术恢复正交性。维特比译码用于实现软判决解码,提升编码增益与抗扰性能。针对电力线信道的强时变与强干扰特性,系统集成自适应子载波调度机制。该机制基于实时信道状态信息(Channel State Information,CSI)动态调整子信道调制阶数与功率分配,在30 dB信噪比条件下,可将系统误码率稳定控制于10-5以内,有效保障远程控制的通信质量[3]。

二、PLC技术应用

PLC技术在台区拓扑识别、需求侧响应等智能电网关键业务中展现出不可替代的技术优势[4],尤其适用于低压配电侧的大规模终端通信场景。其利用现有电力线资源进行数据传输,具备无需新增通信基础设施、部署灵活、抗干扰性强等特点,已逐步成为配电自动化与用户侧智能感知的重要通信手段。

(一)PLC通信的算法与模型

1.多物理场耦合传输模型

电力线信道建模需综合电磁传输特性与拓扑参数,建立时变信道冲激响应模型,如公式(1)所示:

h(τ,t)=∑Li=1αi(t)ejθi(t)δ(τ-τi(t))(1)

其中,h(τ,t)为电力线信道在时刻t下的冲激响应函数;L为信道中多径分量总数;αi(t)为第i条路径在时刻t下的时变衰减系数;θi(t)为第i条路径的时变相位偏移;τi(t)为第i条路径的时变传播时延;δ(·)为狄拉克冲激函数,用于表示离散时延;j为虚数单位,满足j2=-1。

基于CENELEC EN 50065标准定义的频段划分,构建基带等效模型,如公式(2)所示:

s(t)=R∑Kk=1dkg(t-kTs)ej2πfkt h(t)+n(t)(2)

其中,s(t)为接收端实数域中重构后的信号;R{·}为取复数实部运算;dk为第k个调制符号;g(t)为脉冲整形函数;Ts为符号间隔时间;fk为第k个子载波频率;ej2πfkt为调制信号的频域表示;为线性卷积运算符;h(t)为信道冲激响应函数;n(t)为加性高斯白噪声项,表示外部干扰与接收端噪声。该模型可准确表征频率选择性衰落与脉冲噪声联合作用下的信号畸变特征[5]。

2.抗干扰编码调制算法

采用Turbo编码与自适应OFDM结合的增强型调制架构,发送端处理链和接收端处理链具体介绍如下。

(1)发送端处理链

信源数据首先经过循环冗余校验,使用32位校验码进行错误检测,随后执行Turbo编码,其码率为3/4。