【关键词】电子信息技术;人工智能;应用策略

引言

目前,人工智能已经运用到多个技术系统中,深刻影响了传统的信息处理方式。电子信息作为现代社会中信息流通的重要渠道,早期依赖人为控制,运行效率相对有限;现在,算法技术的加入让系统逐渐具备了独立处理的能力。两种技术原本各自发展,近年来开始加快融合。人工智能可以识别状态变化,提前判断趋势,因此正被逐步引入到数据通信管理的过程中。随着任务复杂度的上升,信息系统在工作中需要做出判断、分配和决策,而这正是人工智能所擅长的部分。将算法结构嵌入技术平台,可以提升任务处理速度,减少人为干预次数,也有助于缓解数据运转过程中的压力,让信息系统表现出良好的稳定性。

一、人工智能在电子信息技术中的具体应用

人工智能的应用不再局限于实验测试,而是在逐步落地的过程中显示出实用价值。系统可以接收输入信号进行自动响应,在运行中持续调整应对策略。电子信息系统承担着采集信息、处理数据和输送结果的任务,在日常运行中需要面对多类型数据的持续涌入[1]。当算法处理过程被引入之后,部分任务开始进入自动执行阶段,明显减少了人工操作的负担,也提升了整体执行效率。目前,该方式已在一些交通调度、终端响应等系统中投入使用,该技术在提升处理速度的同时,增强了系统的灵活程度。通过试点运行的反馈可以看出,人工智能在信息技术中的嵌入方式不仅合理,而且能够推动整体平台朝着智能运行的方向转变。

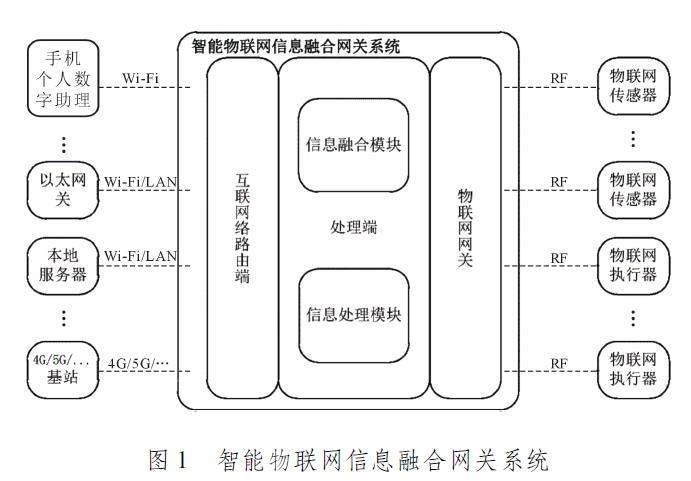

(一)智能物联网

在智能物联网的构建过程中,不同于传统网络只承担信息传输任务,现代智能网络系统强调连接设备的感知响应闭环机制,智能物联网信息融合网关系统如图1所示。系统接入智能电表、智能安防、环境监控设备等多元化的物理终端,并采集海量多源异构数据,而人工智能则作为决策分析的核心引擎,对数据进行实时处理,并对其进行趋势研判。高度集成化的智能网络平台具备对复杂环境变量进行判断的能力,能够基于实时监控结果,对能源使用模式进行智能优化,在城市交通资源调配中则可以实现智能化调控,也可以实现对工业设施运行的远程管控[2]。相较于传统系统依赖人工指令进行控制,人工智能算法支持的物联网平台具备自主学习能力,可对通信过程中的人类行为进行准确预测,进而真正实现数据驱动决策的现代化治理理念。更重要的是,相关单位将该项技术与云计算、边缘计算等体系协同部署,系统不仅可以在数据响应时效上实现突破,也可以在场景适配度方面得到极大提升,从而为智慧城市建设提供坚实的技术支撑。

(二)智能传感器

随着电子信息系统对数据处理效率的要求不断提升,传统传感设备的功能已经难以满足智能化场景的复杂需求。智能传感器不仅要精准获取基础的环境数据,还需要基于数据挖掘技术,对采集到的信息进行深度识别。更为关键的是,传感器可以根据环境变化自动调整采集模式,提升数据的精确性[3]。比如在工业安全监测中,智能气体传感器能对气体浓度的微小变化进行灵敏追踪,并基于人工智能模型判断是否触发报警机制,从而降低误报漏报率。此外,智能传感器还支持异常值识别,并根据数据发展趋势进行预警,当达到预警条件时便会触发机制配置,从而大大提升数据的应用价值,也为后续的自动化调控系统提供坚实的信息基础。

(三)智能控制系统

在传统设备运行过程中,控制方法主要是提前设定参数,这种做法虽然在一些稳定流程中奏效,但面对频繁波动的环境时容易跟不上节奏。